Genocidio e colonialismo sono all’origine della storia moderna. E sono all’origine di una serie di stati centrali nell’economia e politica di oggi: Stati Uniti, Canada, Australia. Al tempo stesso, genocidio e colonialismo sono stati determinanti nella storia europea, con al loro culmine l’Olocausto degli ebrei da parte della Germania nazista.

Nelle pagine del libro “Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina” (Rizzoli, 2025), Francesca Albanese ricorda e spiega più volte il nesso tra genocidio, colonialismo e potere politico-economico attivo sin dagli inizi della modernità, dal 1492, fino a oggi.

Il testo si legge d’un fiato. È una vera e propria immersione nella storia contemporanea della Palestina, dei suoi dolori e delle sue resistenze politiche e sociali. Attraverso gli incontri con alcune delle persone che con particolare forza hanno influenzato la vita e la ricerca di Francesca Albanese, l’autrice fa entrare i lettori tanto nella sua vita quanto in quella dell’intera popolazione palestinese così come nelle vite di quegli ebrei non piegati alle azioni criminali del Governo di Israele e del suo esercito.

“A volte mi sembra che in molti paesi occidentali sia difficile, per tante persone, capire davvero cosa sia il colonialismo di insediamento e cosa comporti”, scrive Albanese a pagina 236. Di conseguenza, si chiede come noi qui in Europa possiamo realmente conoscere cosa accade alla popolazione palestinese. Tuttavia, Albanese non dispera. Nei suoi incontri ha visto tanti segni, non solo di speranza, ma di cambiamento: segnali contro-egemonici, si potrebbe dire con una parola del pensiero decoloniale.

Il colonialismo è possibile solo con la violenza: una violenza che non riconosce l’altro, ma lo considera in quanto tale inferiore e meno umano del colonizzatore, in modo da potergli sottrarre terra, vita, presente e futuro, sentendosi nel giusto.

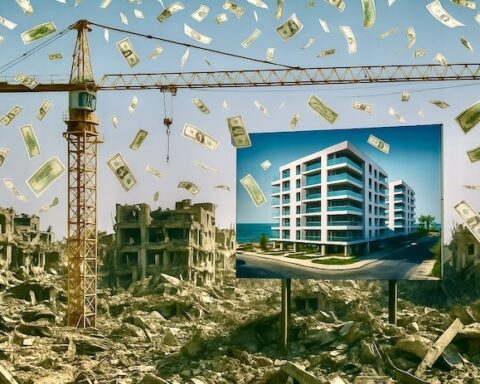

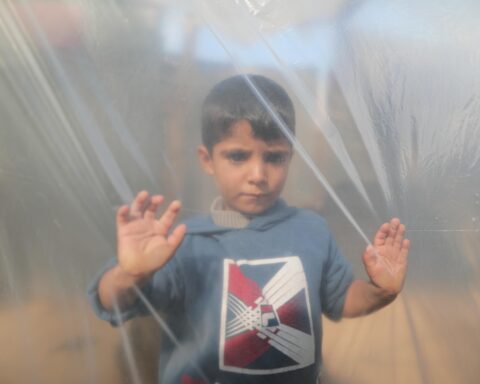

È proprio questo che emerge nel testo, così come nei rapporti pubblicati su Gaza e i Territori occupati da Albanese per le Nazioni Unite. Israele sta mettendo in discussione il futuro dei palestinesi. Come? Fondamentalmente, attaccando la sua popolazione più giovane, le sue bambine e i suoi bambini. Questo è il secondo grande punto centrale del libro, basato sulle condizioni di vita dei palestinesi da poco giunti alla vita e così profondamente esposti alla morte e ai traumi. E come potrebbe essere altrimenti per una popolazione ridotta alla fame, privata degli ospedali e delle medicine, con le scuole distrutte?

Dunque, sembra esserci solo devastazione davanti alla Palestina. Una devastazione radicale, che ne investe l’ambiente di vita complessivo. Tuttavia, per Albanese c’è speranza, c’è una prospettiva, ma bisogna scavare per trovarla, come le ha mostrato la storia palestinese, come le ha spiegato l’artista Malak Mattar, dalla cui Guernica contemporanea “Last Night in Gaza” è tratta la copertina del libro. Non a caso, nel capitolo conclusivo l’autrice evidenzia che “la speranza è una disciplina”, come rilevato dall’educatrice afroamericana Mariame Kaba, aggiungendo che “la speranza dovrebbe diventare anche una predisposizione … da non riuscire a farne a meno”.