Gli atti del convegno “La parola di Napoli. La drammaturgia napoletana in Italia”, svoltosi al teatro Mercadante il 5 novembre 2024, sono stati raccolti in volume dalla giornalista e storica del teatro Luciana Libero, che fu la promotrice dell’importante confronto. L’opera, con prefazione di Ferruccio Marotti e introduzione della stessa Luciana Libero, accoglie contributi di Anna Barsotti, Anna Laura Mariani, Teresa Megale, Antonia Lezza, Francesco Cotticelli, Vanda Monaco, Anna Maria Sapienza, Giulio Baffi, Giuseppe Rocca, Antimo Casertano, Fortunato Calvino, Carlo Cerciello, Pasquale De Cristofaro, Davide Iodice, Mario Martone, Nello Mascia, Pierpaolo Palladino, Fausto Russo Alesi, Gabriele Russo, Manlio Santanelli, Isa Danieli. Al convegno hanno dato adesione, scrive Luciana Libero nella premessa, ” importanti docenti di diverse università italiane, critici teatrali, numerosi artisti e operatori, con i quali si è offerta la traccia storiografica di una vicenda teatrale avviatasi quaratacinque anni or sono ed entrata a pieno titolo nella storia del teatro italiano. Una storiografia che maggiormente si è imposta dopo la scomparsa di Enzo Moscato, che si è andata dolorosamente ad aggiungere alle premature morti di Annibale Ruccello e Francesco Silvestri alla cui memoria l’incontro è stato dedicato”.

Gli atti del convegno “La parola di Napoli. La drammaturgia napoletana in Italia”, svoltosi al teatro Mercadante il 5 novembre 2024, sono stati raccolti in volume dalla giornalista e storica del teatro Luciana Libero, che fu la promotrice dell’importante confronto. L’opera, con prefazione di Ferruccio Marotti e introduzione della stessa Luciana Libero, accoglie contributi di Anna Barsotti, Anna Laura Mariani, Teresa Megale, Antonia Lezza, Francesco Cotticelli, Vanda Monaco, Anna Maria Sapienza, Giulio Baffi, Giuseppe Rocca, Antimo Casertano, Fortunato Calvino, Carlo Cerciello, Pasquale De Cristofaro, Davide Iodice, Mario Martone, Nello Mascia, Pierpaolo Palladino, Fausto Russo Alesi, Gabriele Russo, Manlio Santanelli, Isa Danieli. Al convegno hanno dato adesione, scrive Luciana Libero nella premessa, ” importanti docenti di diverse università italiane, critici teatrali, numerosi artisti e operatori, con i quali si è offerta la traccia storiografica di una vicenda teatrale avviatasi quaratacinque anni or sono ed entrata a pieno titolo nella storia del teatro italiano. Una storiografia che maggiormente si è imposta dopo la scomparsa di Enzo Moscato, che si è andata dolorosamente ad aggiungere alle premature morti di Annibale Ruccello e Francesco Silvestri alla cui memoria l’incontro è stato dedicato”.

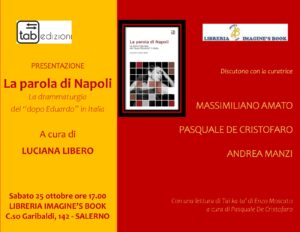

Il volume è stato presentato nei giorni scorsi a Napoli presso il Teatro Bellini e sarà ripresentato a Salerno, sabato 25 ottobre, con interventi di Massimiliano Amato, Pasquale De Cristofaro e Andrea Manzi. Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autrice e dell’editore, l’introduzione al volume di Luciana Libero. Emblematico il titolo: La parola di Napoli lontano da Napoli.

La parola di Napoli lontano da Napoli

E quando po’ venevo annanzo, sul proscenio

parlando zittu zitto non parole,

no, bensì ricami, merletti, punti a croce

di sospiri… facendo due tre mosse appena

colla punta delicata delle dita, sentivi

all’intrasatto fermarsi tutt’’a vita d’’a

platea.

(da Tà-kài-Tà di Enzo Moscato)

Le ragioni di un convegno sul teatro napoletano degli anni Ottanta, si collocano nella necessità di guardare a questa area, a quarantacinque anni dagli esordi, con uno sguardo distante e oggettivo che consideri tale repertorio un capitolo cruciale della storia del teatro italiano – ed europeo – del secondo Novecento.

Agli esordi del gruppo di autori di cui ci occupiamo, nacque nell’88 la felice intuizione di promuovere una antologia dei primi testi: Dopo Eduardo. Nuova Drammaturgia a Napoli, che raccoglieva Bellavita Carolina di Manlio Santanelli, Ferdinando di Annibale Ruccello e Pièce noire di Enzo Moscato; da allora questa area è stata definita del “dopo Eduardo”.

Un fenomeno unico

nel panorama italiano

Il saggio introduttivo all’antologia lanciò alcune interpretazioni critiche che sono poi in gran parte rimaste negli studi successivi di varie fonti1: il rapporto strabico con la tradizione letteraria e teatrale napoletana, di continuità e insieme di negazione; la ricerca acuta sulla lingua, con una reinvenzione straordinaria che recuperava caratteri arcaici di dialetti e contaminazioni metropolitane; il rispecchiamento nella città come fonte di ispirazione ma anche come perdita e lutto, una città intesa come apparato barocco e cerimoniale funebre; le famiglie iper disfunzionali che ripetono Eduardo ma condotte all’estrema dissoluzione; i temi antropologici sottesi a trame aspre che si muovono intorno a figure femminili di “deportate” (come le definiva Annibale Ruccello). Un matriarcato di signore straniate e allarmate: Bellavita Carolina, Clotilde, La Signora. Le tematiche sociali, infine, dilatate nel contesto “postmoderno” della società degli anni Ottanta. Un teatro tuttora vivo e pulsante, che va in scena a ogni stagione nei teatri importanti della penisola, oggetto di numerose riletture registiche e attoriali, fenomeno unico nel panorama teatrale italiano.

“La parola di Napoli”, questo il titolo dato al convegno che si è tenuto a Napoli nel 2024, è però ancora una parola che divide; a distanza di decenni il “dopo Eduardo” continua a suscitare controverse discussioni a cominciare dal riconoscimento di tale eredità. Un’ascendenza spesso negata per rivolgere lo sguardo ad altri aspetti del teatro napoletano; l’opera di Raffaele Viviani; alcuni testi di Giuseppe Patroni Griffi; gli autori che sono venuti “dopo” e che in qualche modo sono nella scia dei predecessori. Per molti, attribuire a Eduardo De Filippo la paternità di un gruppo di scrittori che hanno scompaginato la tradizione e la contemporaneità, appare una gabbia, una limitazione, una chiusura all’universo napoletano.

Carattere singolare e anomalo

della drammaturgia degli anni 80

Tale impostazione, pur indicando altri meritevoli aspetti del ricchissimo patrimonio culturale partenopeo, sembra non cogliere il nodo della questione, il carattere di eccezionalità e del tutto anomalo della nuova drammaturgia degli anni Ottanta che trae la propria originalità dall’appartenenza alla ricca tradizione – di cui il legame con Eduardo costituisce un ulteriore valore – e insieme dal forte carattere sperimentale dei testi. Tutti elementi che sono alla base della loro ricchezza rappresentativa.

Ogni anno infatti, da quarantacinque anni, a ogni stagione, vi sono nei cartelloni dei teatri napoletani e nazionali, titoli di Ruccello, Santanelli, Moscato. Alcune opere sono entrate finanche nel repertorio delle filodrammatiche campane, come dei classici. Non è toccata analoga fortuna ad altri valenti autori teatrali italiani della seconda metà del Novecento che

sono rimasti ai primi debutti e hanno ricevuto sporadiche repliche.

Agli autori napoletani degli anni Ottanta è capitato in sorte un destino al pari dei grandi drammaturghi italiani, da Goldoni a Pirandello.

La sensazione, a proposito di tanto successo, è il perdurare di un turbamento, intanto sulla figura stessa di Eduardo, amato-odiato maestro, che resta alquanto controversa; e verso la decontestualizzazione di questi autori da Napoli nelle correnti delle drammaturgie europee. Non a caso il sottotitolo del convegno era “La drammaturgia napoletana in Italia”, per affrontare, con l’aiuto di studiosi di diverse università italiane, le plurime linee interpretative che guardano a questa compagine espressiva con una impostazione storiografica e oggettiva, al di fuori del vivace contesto partenopeo che continua a occuparsi del “dopo Eduardo” per negarlo, a volte con improvvisate escursioni.

Oppure, in alcuni ambienti più attivi sul piano della organizzazione e dell’esercizio locali, per ritenerlo un patrimonio da sfruttare commercialmente.

Già negli anni Ottanta questa locuzione suscitò qualche apprensione soprattutto da parte della critica locale; molti ritenevano Eduardo un monumento della tradizione, piccolo borghese, rassicurante e consolatoria, una sorta di salotto buono di Napoli; l’artista inoltre di suo non era amato dalla città, gli si rimproverava la famosa battuta, fujtevenne, come una odiosa ingratitudine; era un uomo in conflitto perenne anche a causa del suo teatro San Ferdinando che non era stato doverosamente sostenuto. Soprattutto non si perdonava a Eduardo quel suo severo cipiglio, un profilo poco accondiscendente alla faciloneria e al pressapochismo locali, fondato su un concetto di teatro improntato alla disciplina e al rigore e non all’improvvisazione farsesca. Da studi più recenti, sappiamo quanto abbia contato nella costruzione del suo austero personaggio, il lavoro certosino e pignolo di distanziazione dalla figura paterna, lo Scarpetta padre e padrone, maestro del vero teatro rassicurante e consolatorio – e commerciale – della scena napoletana.

Eduardo, icona severa

ma distante e divisiva

Riducendo quindi la figura di Eduardo nella scia di un teatro tardo naturalistico, oltre a non comprenderne l’azione di rinnovamento – a partire dal Teatro umoristico – i nuovi autori venivano collocati a distanza siderale, magari più vicini a riferimenti quali Viviani o Jean Genet. Senza considerare che il teatro di De Filippo contiene numerosi elementi di innovazione e che proprio in quanto espressione di tale eredità, il loro repertorio va a collocarsi in un illustre contesto di matrice europea, contesto nel quale era già presente Eduardo.

Eduardo quindi continua a suscitare una certa animosità, come la suscitava ai suoi tempi perché per sua scelta, il maestro si era collocato fuori dalla città, nel resto del mondo.

Il teatro del “dopo Eduardo” emerso nell’Italia meridionale negli anni Ottanta, di Manlio Santanelli che è stato il capostipite, di Annibale Ruccello, scomparso prematuramente nel 1986 all’età di trenta anni; di Enzo Moscato, che ci ha lasciati nel 2024; di Francesco Silvestri, anch’egli scomparso nel 2022, ha rinnovato il patrimonio letterario non solo della secolare tradizione napoletana ma della storia teatrale nazionale, così come De Filippo è stato un autore di rilievo nazionale e internazionale.

Il patrimonio è un “tesoro” su cui sono seduti i napoletani che nasce da Napoli e nello stesso tempo va oltre; esso è principalmente una lingua, una lingua svolazzante e rotonda che gira intorno alle cose, le indica, le accarezza – o le insulta – più che descriverle; una lingua fortemente espressiva che usa allitterazioni e coloriture, mescola elementi gergali e popolari ad ascendenze colte; una lingua barocca come quella del Basile; imperscrutabile come quella usata da Petito; o è una lingua piana, che mescola italiano e napoletano come la lingua di Eduardo; o, inoltre, è un intreccio di narrazioni raccolte dalle voci della strada, dai bassifondi dei quartieri e dalle periferie, dal mondo contadino dell’entroterra, dalle antiche favole campane o dalle guerre per bande, metropolitane e sanguinose dell’hinterland; un insieme di storie e personaggi reali e inventati, spesso malsani e incerti che si incontrano per perdersi, divorarsi, odiarsi.

Una lingua che a volte si auto divora, in un immaginario vertiginoso che porta l’ascoltatore a perdersi in un baratro di suoni, rumori, evocazioni, rimandi, citazioni.

Le trame apparvero subito come un violento rovesciamento del teatro eduardiano di cui conservavano importanti ricorrenze.

I primi testi sembravano quasi riscritture degli originali; è il caso di Bellavita Carolina che ricorda la figura di Donna Amalia di Napoli milionaria; così la Signora di Pièce noire con i suoi tre figli dal genere incerto, indicava in Filumena Marturano una contiguità non più orientata alla ricomposizione.

Corpo drammaturgico

complesso e multiforme

La drammaturgia italiana degli anni Sessanta, nella quale si colloca Patroni Griffi e che spesso viene presa come riferimento, usa prevalentemente l’italiano; essa è solo in parte attraversata dai sussulti delle coeve avanguardie che sul testo, sulla parola, sulla costruzione del dramma, avevano lavorato con le ruspe, smantellando la stessa convenzione, per sostituire la parola con segni, sonorità, connessioni creative tra diverse discipline, musica, danza, cinema, arti visive. Oltre un “teatro di parola”, ivi comprese le sperimentazioni ardite di Pirandello che aveva rivoluzionato le regole stesse della rappresentazione. Molti studi su De Filippo, anche successivi alla sua scomparsa, come, ad esempio, nel saggio Eduardo drammaturgo di Anna Barsotti, della cui autrice è presente nel volume un ampio intervento, superano l’impianto dell’Eduardo attore e interprete di testi a forte vocazione sociologica e di denuncia sulle mutazioni del costume, sui conflitti tra i sessi, sulle ricomposizioni familiari, che spesso connota la drammaturgia del dopoguerra, per offrire un corpo drammaturgico complesso dai plurimi messaggi e dalle plurime implicazioni. L’opera di Eduardo chiude la tradizione letteraria che lo ha preceduto, fatta da diversi padri, a favore di un teatro che si muove proiettato nel nuovo secolo; supera la farsa scarpettiana e si colloca, con non poche questioni teoriche, nella problematicità della forma drammatica dell’età moderna.

Negli anni Sessanta e Settanta una critica molto avvertita aveva indicato l’emergere di un nuovo teatro di regia, come per Luca Ronconi; a Napoli vi era stata una intensa stagione di sperimentazioni con Gennaro Vitiello, Maria e Maria Luisa Santella, il Teatro ESSE e di lì a poco, Giuseppe Bartolucci prima con il Teatro Immagine e poi con gruppi come I Magazzini, la Gaia Scienza e i napoletani Mario Martone, Toni Servillo e altri, aveva promosso la nuova onda della post avanguardia/ nuova spettacolarità; operatività e linee critiche orientate alle teorie del postmoderno di Lyotard e certo poco indulgenti verso il teatro di parola tradizionale, tantomeno verso il teatro di tradizione napoletano. Gli autori della nuova drammaturgia arrivano dopo questi rivolgimenti e producono drammi scritti apparentemente in netto contrasto con il teatro sperimentale (e suscitando per questo non poca diffidenza nella critica) recuperando un teatro di parola ma differenziandosi profondamente dalla drammaturgia degli anni Cinquanta e Sessanta. La loro è una parola iperrealista, per la costruzione di una lingua complessa che usa molteplici segni e un accumulo di fonemi; una lingua onomatopeica, piena di accenti, ricca di termini desueti e rimescolati, dagli infiniti messaggi. Uscita di emergenza, Bellavita Carolina e Regina madre di Santanelli; Scannasurece o Pièce noire di Enzo Moscato; Ferdinando e Le cinque rose diJennifer di Ruccello, solo per citare le prime opere, non somigliano a nulla di prima; toccano temi scottanti come il bradisismo, l’emarginazione, le trasformazioni gender, i mutamenti del costume, la solitudine, la catastrofe della comunicazione e dei linguaggi e si collocano in una città guardata dagli inferi, in dialogo con il sottosuolo. In più utilizzano tecniche di scrittura innovative: Santanelli usa continui giochi linguistici, mette in scena due personaggi dal passato oscuro e li colloca frontalmente l’uno contro l’altro, Pacebbene e Cirillo di Uscita di emergenza non fanno che divorarsi e parlarsi addosso, come nelle opere di Pinter e Becket; eppure essi ricordano i personaggi di Scarpetta e Eduardo che muoiono di fame in qualche stanzulella umidiccia e abbandonata. Scannasurece si regge su una scrittura fantasmagorica che non trova eguali se non in certi universi di Gadda e Testori e racconta di un mutante dal sesso incerto che vive nelle fogne e inanella collane di topi con i quali dialoga, unici compagni di vita. E ancora Ferdinando, melò ottocentesco attinto dalla letteratura meridionale, un pastiche che utilizza De Roberto, Tomasi di Lampedusa, il Pasolini di Teorema ma anche il cinema in bianco e nero e a forti tinte degli anni Cinquanta.

Avanguardia e tradizione

la ricomposizione di Leo

Negli anni successivi, la dicotomia tra tradizione e avanguardia si è andata via via ricomponendo; grande ispiratore di una ricomposizione è Leo de Berardinis per il quale la tradizione napoletana era una scuola; il sublime A da passà ’a nuttata su testi di Eduardo, vede il coinvolgimento dei protagonisti di una diversa stagione, come Antonio Neiwiller e Toni Servillo; gli stessi protagonisti della nuova spettacolarità come Mario Martone e Servillo, sono tornati a materiali della tradizione con magistrali regie, come I dieci comandamenti di Viviani, con la regia di Martone; oppure Sabato domenica e lunedì o Le voci di dentro di Servillo, e il magnifico film su Il sindaco del rione Sanità ancora di Martone. Senza dimenticare le varie riletture di Eduardo come l’adattamento di Natale in Casa Cupiello di Fausto Russo Alesi che torna nel 2023 su Eduardo con L’arte della commedia. L’incontro infine con lo splendido Rasoi messo in scena da Teatri Uniti su testi di Moscato. C’era quindi chi considerava gli autori napoletani un residuo del Novecento ancora alle prese con atti, trama e personaggi, mentre i nuovi gruppi usavano i laser, gli schermi, i fumetti; di contro una vera e propria blasfemia l’accostamento al “cattivo maestro”. De Filippo quindi rimane in qualche modo centrale, una sorta di spartiacque sul prima e sul dopo, un punto cardinale come è evidente anche negli interventi di questo libro. Come Ferruccio Marotti che ci racconta del suo incontro con il “Grande vecchio”, e delle sue lezioni all’Università La Sapienza, il rapporto con gli allievi, l’immensa capacità di ascolto. Un lavoro attraversato da alcuni interpreti come fonte di ispirazione, come scuola della propria poetica. Come nel caso di Carlo Cecchi, anche lui innamorato del teatro napoletano nel quale si avventura con alcune strabilianti rivisitazioni di Petito e Scarpetta con A morte dint’o lietto ’e don Felice e Lu curaggio de nu pompiere napulitano; Cecchi considera la lingua di Eduardo una langue, insieme di segni e fonemi, un idioma; ama inoltre la gestualità degli attori del teatro eduardiano, insegnamento recitativo a cui ispirarsi.

Eduardo nascondeva nei suoi testi segnali, trabocchetti, conflitti sulla lingua; il dialetto italianizzato diventava un gioco linguistico tra i personaggi, con le figure secondarie – cameriere, servette, portieri – che rifanno il verso e traducono in simultanea. Molti altri testi, a partire dal suo teatro umoristico, Sic sic l’artefice magico, Uomo e galantuomo, lavorano sugli slittamenti tra dialetto, italiano e napoletano e gli autori usano queste contaminazioni con un salto ulteriore nel contemporaneo: lo stabiese consonantico di Ruccello vicino a Viviani; i virtuosismi parodici di Santanelli; la vertigine polisemantica di Moscato; una complessità che ha reso questa drammaturgia un unicum non più ripetibile e violentemente attuale. Nel ’79 ci fu a Venezia un importante convegno sul “Teatro tra lingua e dialetto” dove Dario Fo sostenne che il teatro è dialetto e che anche Manzoni parlava un italiano che derivava dal lombardo; cita inoltre il Ruzante al cui dialetto padano si ispira per il gramelot del Mistero buffo, giungendo alla considerazione che il teatro è soprattutto lavoro sulla lingua; Goldoni qualche secolo prima aveva trasformato i tipi fissi della commedia dell’arte, ciascuno dei quali con un suo dialetto, in una lingua italianizzata, colloquiale, una lingua di conversazione morbida e circolare che riecheggia il veneto; così Pirandello scrive la sua tesi di laurea sul dialetto agrigentino dei cui echi si troverà traccia nella sua opera. Ruccello parlava di una catastrofe del linguaggio e con Le cinque rose di Jennifer sconvolge la comunicazione; nel testo una pluralità di messaggi arriva attraverso vari mezzi, telefono, radio libere, messaggi con dedica, musica pop con le canzoni di Mina e Patti Pravo di un repertorio popolare; voci che non trovano mai un destinatario, le telefonate hanno continue interferenze, tutti coloro che chiamano, vogliono parlare con altre persone che non rispondono, non c’è nessuna possibilità di comunicare più con l’altro da sé e la solitudine è estrema; la misteriosa vicina che arriva, la signorina Anna, parla il linguaggio invasato e astratto dei Testimoni di Geova; e in tale scompiglio calano le trame, il travestito che sta nel quartiere dove si ammazzano i travestiti mentre aspetta una telefonata del suo Franco che, come Godot, non arriverà mai; la professoressa che cannibalizza il suo ragioniere per tenerlo sempre con sé, come in Anna Cappelli; Donna Clotilde che divora parole su parole rendendo l’infinito discorso la sua stessa catastrofe; un teatro, come diceva l’autore, “nutrito di colpi di scena” nel quale ciascun personaggio parla una lingua diversa come in Ferdinando: Clotilde, la vecchia borbonica, parla una lingua che deve sconfiggere l’italiano – “nun parlà o’ttaliano int’a sta casa” –; Gesualda la bigotta, parla per superstizione e devozione; Don Catello, prete di campagna che aspira a essere colto, usa un italiano curiale infarcito di citazioni dai testi sacri come la Posilecheata di Pompeo Sarnelli e infine Ferdinando, personaggio letterario e fasullo che parla come un libro stampato.

Le mille lingue di Moscato

capolavoro post-moderno

Campione di questo lavoro straordinario è Enzo Moscato. Moscato va ancora oltre se possibile, prendendo brandelli delle lingue che hanno dominato la vecchia Partenope, il latino, il greco il francese, l’arabo, lo spagnolo e mescola questi frammenti in un mostruoso quanto barocco, quanto poetico, quanto musicale gramelot come Dario Fo con i dialetti settentrionali e con questi lacerti di lingue, allestisce cantate cerimoniali di cui è sacerdote, officiante; un teatro mistico ed esoterico dove il linguaggio arcaico e oscuro, si mescola alchemicamente con le parlate metropolitane, gli slang umili dei quartieri spagnoli, le storpiature delle periferie, i sussurri e grida dei bassifondi; perché, come ci ricorda l’autore, “la fogna è il vizio che la città ha nel sangue”. Moscato ci conduce per mano verso una operazione postmoderna, verso la cancellazione e il riciclo del passato, della tradizione e della contemporaneità.

L’intenso lavoro degli autori napoletani non si è fermato agli esordi; ancora oggi questo teatro sorprende nell’attenzione degli studi come nell’interesse sempre nuovo di registi e attori: il Ferdinando di Arturo Cirillo; Le cinque rose di Jennifer di Gabriele e Daniele Russo; e le innumerevoli Anna Cappelli e Week end, mentre Ferdinando è già nel repertorio delle filodrammatiche campane, come un classico napoletano. Un patrimonio notevole del repertorio nazionale; uno strumento di interpretazione e di rilettura dalle grandi capacità visionarie e profetiche, una visione del futuro in cui il linguaggio si sarebbe annientato, travolto dalla infinità dei messaggi e da un annichilimento della lingua. In qualche modo, un teatro politico che ha reinventato la tradizione e ha espresso il profondo malessere del sud del paese. Forse il teatro degli autori napoletani degli anni Ottanta è stato uno degli ultimi salvatormundi, dalla forte volontà di porsi domande e interrogativi sulla propria funzione. Dopo di loro sono arrivati altri interessanti autori e registi napoletani, tra cui oltre Arturo Cirillo,

L’eternità e l’infinitezza

di una grande tradizione

Davide Iodice, Mimmo Borrelli, Fortunato Calvino, Peppe Lanzetta. Iodice si ricollega alla ricerca di de Berardinis sulla contaminazione dei linguaggi tra cultura alta e bassa, organizzando un teatro della cura per i diseredati, nella Scuola Elementare del Teatro, che giunge fino al linguaggio costipato e sincopato dei rappers come per Mal’essere27, un Amleto tradotto nel napoletano dei rappers. Un teatro che si prende cura e si fa carico, una “santa ostinazione” che cerca di parlare la lingua dei più deboli e nei cantanti rap trova una espressione di forte potenza; come faceva Annibale Ruccello, il compianto, il morto giovane, il caro agli dei, che andava davanti alle scuole, ascoltava i ragazzi e rubava le inclinazioni astruse, oppure sentiva i dialoghi tra sua madre e le zie e diventava a sua volta una mamma come per Le piccole tragedie minimali. Mimmo Borrelli porta invece in dote la lingua dei Campi Flegrei con cui costruisce opere originali come A sciaveca, ’Nzularchia, La cupa,Napucalisse, autore molto apprezzato che scrive in versi lavorando sulla sua lingua di origine, contaminata di altre sonorità locali. Tutte queste sono le ragioni per ridiscutere di “La parola di Napoli”, mettere un punto fermo di una prima storiografia di questi autori e per la quale si è chiesto aiuto a studiosi italiani e alle loro preziose ricerche. Come ci riferisce Marotti, l’attore per Eduardo, deve venire da lontano e due testimonianze di questa lontananza, ci arrivano dagli interventi degli artisti, il primo è quello di Gabriele Russo, giovane erede di una famiglia d’arte che ha scritto a proposito di La grande magia: “Sento di aver intercettato un Eduardo più nero e cupo, un Eduardo delle notti insonni e degli incubi, un Eduardo del subconscio. Quello che immaginava teatri con botole, soluzioni scenotecniche all’avanguardia e scenografie fatte di cristallo. Meno rassicurante e consolatorio di quello che conosciamo. E aggiungerei, anche più curioso, attratto e affascinato dai cambiamenti che avvenivano sulla scena italiana ed europea”.

Infine nulla di più si può aggiungere al magnifico brano di Tà-kài-Tà di Enzo Moscato che Isa Danieli ha portato al convegno a conclusione di questo lungo discorso, un brano che mette in scena Eduardo che descrive a sua volta gli ultimi, drammatici attimi della morte del padre, una sorta di quadro nel quadro come in Las maninas di Velàzquez, uno sperdimento come la scrittura di Moscato, un incrocio di anime che parte da “chill’Istrione”, alias Scarpetta, passa per Felice Sciosciammocca e arriva all’austero figlio ammirato da quell’agonia, quella “sublime pantomima” del vecchio che sputa sangue e spera di morire come lui mentre arrivano glaciali gli ostili fantasmi dei fratelli, Peppino e Titina, “n’ambo sicco”: “E certo c’adda succedere a te! A te sultanto! E nuie, chi simme? Che cuntammo?!”

Un discorso sulla morte, sulla vita, sulla eternità e sulla infinitezza della rappresentazione, sui passaggi di testimone come la maschera di Pulcinella che passava di attore in attore, il testamento che ci ha lasciato Enzo Moscato, dove tradizione, innovazione, ricerca, sperimentazione, lingua, “soffi” di parole, girano vorticosi sul mare della grande Partenope. Dalla morte di Eduardo sono certamente nati altri valenti artisti ma questi sono gli eredi, questi sono entrati nella “oscura, comune, casa interiore” di cui parlava Meldolesi.