Che in Italia nascano meno bambini è un dato di fatto. Anzi, sono dati Istat. Siamo in pieno inverno demografico: nel 2000 i nuovi nati erano 543.039, nel 2023 soltanto 379.890. Vale a dire oltre 163mila nascite in meno in 23 anni e circa 7mila nati in meno ogni 12 mesi. Rispetto al resto d’Italia i dati sono più pesanti nel Mezzogiorno: qui, nel breve termine, si stima una riduzione della popolazione del -5,3% (a fronte del calo del – 0,9% del nord Italia e del -1,6% del centro Italia), con famiglie sempre meno numerose e una quantità crescente di single.

Ma la scuola saprà adeguarsi al calo demografico? Cui prodest lamentare un ovvio e conseguente crollo delle iscrizioni, se non si sa cavalcare l’onda del cambiamento? Se non si sa trasformare la discendente curva demografica in una occasione validissima per rafforzare e migliorare la qualità dell’istruzione?

Dovranno esserci dei tagli, com’è matematico che sia. Bene, ma si abbia l’accortezza di ridurre non il numero di classi – che con questo trend porterebbe alcune scuole addirittura a scomparire nei prossimi decenni – ma di limitare il numero di allievi per classe! A tutto vantaggio di una scuola attenta ai discenti e al nostro domani.

D’altro canto, in alcune realtà, soprattutto nei licei di città, resistono ancora le cosiddette “classi pollaio”, quelle che, in piena emergenza pandemica, l’allora ministra Azzolina dichiarava di voler debellare. E invece restavano affollate, a dispetto del distanziamento obbligatorio, e sono affollate tuttora, con buona pace della qualità della didattica. E così, i docenti di liceo oggi si trovano ad insegnare in aule con 30 ragazzi, a fronte di un limite minimo di 27 per classe. Vien da sé che, se per una bella lezione partecipata il confronto può essere più ricco e articolato, non deve invece essere una passeggiata correggere prove e compiti scritti: perfino il più stacanovista di loro rinuncerà a revisioni particolareggiate. Avere dieci ragazzi in meno significherebbe, al contrario, poter seguire la loro formazione con molta più attenzione. Soprattutto in un momento come quello attuale, in cui la scuola non è solo didattica, ma PCTO (già alternanza scuola-lavoro), Orientamento, Educazione Civica, tanto per citare alcune delle attività che sottraggono più tempo alle lezioni e allo studio.

C’è da considerare, inoltre, che il calo demografico non è un evento momentaneo, come il Covid-19, ma una tendenza alla quale si stanno adeguando anche gli stranieri residenti in Italia, a conferma di una immigrazione ormai matura. E i nuovi flussi migratori, alla luce dei dati demografici, non potranno controbilanciare il segno meno.

E, dunque, per la scuola è il momento di dare una risposta che abbia una ricaduta positiva e a lungo termine sulla società.

Le previsioni per la popolazione italiana non sono affatto rosee: neanche negli scenari più favorevoli il numero delle nascite arriverà a compensare quello delle morti. Nel 2050, quando i babyboomer degli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso saranno novantenni, il 34,9% dei residenti avrà più di 65 anni. Inoltre, se si incrociano i dati del calo delle nascite con quelli dell’indice di dipendenza, ovvero il rapporto tra persone attive e non attive, ne emerge un quadro difficile non solo per il mantenimento del welfare state ma anche per il confronto generazionale. I nostri figli e alunni si trovano ad avere come interlocutori genitori e docenti sempre più anziani e costretti a lavorare sempre più a lungo. Si consideri che in Italia attualmente l’età media dei professori è di 51 anni; che le donne oggi diventano madri mediamente a 32 anni; e che, entro il 2050, per ogni persona in età lavorativa ce ne sarà un’altra in età non lavorativa da mantenere (vale a dire un bambino/ragazzo o un ultrasessantacinquenne).

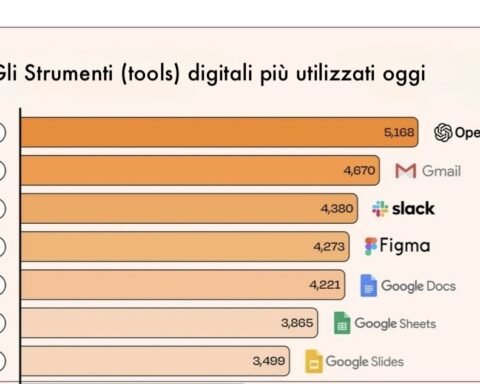

La prospettiva risulta ulteriormente complessa per la velocità dei cambiamenti dovuti al progresso tecnologico, che incidono non solo sul modo di comunicare, ma trasformano il modo di pensare e, dunque, di essere, allontanando progressivamente e rapidamente il mondo dei ragazzi dagli adulti.

Un numero esiguo di allievi in aula segnerebbe perciò un nuovo inizio. Invece del limite minimo dei suddetti 27, si fissi a 20 il numero massimo di studenti per classe in una prima liceo! Significherebbe gettare le condizioni per avere allievi più preparati, ma anche per avere più facilità, sul lato docenti, nell’interporsi tra gli occhi dei ragazzi e gli schermi dei telefonini. Seguirli in maniera più peculiare, in un sistema che trabocca di Piani didattici personalizzati, la cui applicazione coscienziosa richiede riflessione, tempo e sviluppo di competenze. Significherebbe rendere maggiormente proficuo e costruttivo il dialogo con le famiglie, spesso ingerenti nell’attività scolastica e iperprotettive con i figli, destinati così a diventare sempre più deboli e fragili.

Ne risulterebbe una classe docente più serena, che potrebbe affrontare la parte burocratica del lavoro senza il malessere di aver lasciato indietro qualcuno. E, se gli studenti potranno studiare meglio, anche le famiglie stempereranno le loro preoccupazioni.

Chissà dunque se, osservando una scuola capace di seguire davvero e in tutto e per tutto la formazione dei ragazzi, gli italiani e gli stranieri residenti in Italia non possano ritrovare la fiducia di investire nel futuro, iniziando a progettare una famiglia più numerosa, segnando una virata nelle dinamiche demografiche!

Forse la sola idea di avere un domani ricco di opportunità e professionisti molto ben preparati potrebbe bastare per rendere la scuola il volano di uscita da questo inverno demografico!