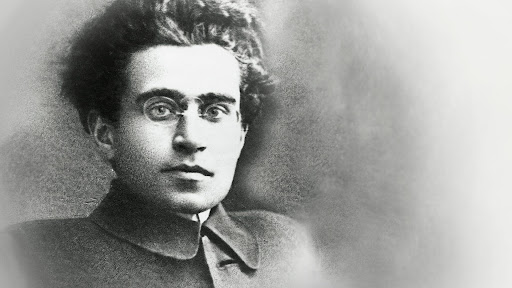

Ospitiamo, in alcune puntate, questo studio del professore Alberto Granese, già ordinario di Letteratura italiana presso l’Università di Salerno, sull’Egemonia gramsciana. Si tratta di un testo che sgombra il campo da molti equivoci e luoghi comuni e recupera gli studi che Granese ha effettuato negli anni sul pensatore sardo, favorevolmente giudicati da Valentino Gerratana, curatore della prima edizione critica italiana dei Quaderni del carcere (1975). Il proposito di Alberto Granese di riprendere e riproporre l’interesse per il grande intellettuale, tra i fondatori nel 1921 del Partito Comunista d’Italia, e di farlo attraverso questo ampio studio che RQ – Resistenze Quotidiane ha l’onore di pubblicare, costituirà la base per una profonda riflessione che il nostro magazine promuoverà nelle Università e nella società civile, attraverso convegni e forum sia in presenza che attraverso la rete, coinvolgendo studiosi nonché politici sensibili e interessati agli esiti delle più recenti ricerche sul pensiero gramsciano. Lo studio di Alberto Granese sull’Egemonia nei Quaderni del carcere di Gramsci si snoda tra “vulgate” erronee e l’interpretazione filologica-filosofica condotta sull’edizione critica dell’opera. Si parte dall’indagare i Quaderni dal “molecolare” al “tutto complesso”, passando per le coordinate preliminari (Il principio ermeneutico: la «convertibilità»; l’asse metodologico: due modelli di società), fino al “blocco storico”: rapporto dialettico tra “forze materiali e ideologischen Formen”. Il saggio continua attraversando “Il consenso popolare come riflesso dell’ideologia delle classi dominanti” e con una profonda riflessione “Alla base dell’erroneo concetto di egemonia. La confusione dei livelli:l’analitico-storiografico e il teorico-metodologico” per occuparsi, poi, di “Borghesia italiana e società civile dall’Unità al Fascismo: la direzione etico-culturale (aspetto egemonico) funzionale agli apparati coercitivi dello Stato”. Altri approfondimenti del ricco saggio sono dedicati al “livello teorico-metodologico” e al “nuovo tipo di egemonia” riferito al “nesso organico di spontaneità e direzione in tutti i gradi dei blocchi sociali”, ai “rapporti dialettici: folklore reazionario e folklore progressivo, lingue dialettali e lingua nazionale, giudizio estetico e giudizio etico-politico”, al “rapporto egemonico intellettuali-masse come rapporto pedagogico: il passaggio da allievi a maestri, da governati a governanti, da diretti a dirigenti”. Gli ultimi approfondimenti riguardano “La libertà organica e l’originale recupero della concezione teleologica kantiana: Egemonia e Democrazia, Stato etico e Società regolata” e “Lo scatto utopico-regolativo: Egemonia come educazione reciproca all’autogoverno”. Ringraziamo Alberto Granese e auguriamo a tutti buona lettura. (*)

Premessa

Alcuni libri di recente usciti e molti contestuali interventi di presentazione, quasi tutti ben pubblicizzati dai mass-media e amplificati da diversi dibattiti, mi hanno fatto ricordare e a essere pienamente d’accordo con Joseph Buttigieg, allora presidente dell’International Gramsci Society e traduttore dei Quaderni del carcere per la Columbia University Press (Prison Notebooks, 1992-2007), quando, intervistato da Simonetta Fiori su «la Repubblica» del 9 febbraio 2013, aveva affermato: «Nel dibattito culturale Gramsci è rimasto sullo sfondo, se non per qualche improbabile rivelazione. Fino all’improvvisa effervescenza dell’ultimo periodo, fondato per lo più sul sensazionalismo. […] L’impressione è che si usa un cadavere per fare degli scoop». Di qui il proposito di ritornare ai miei studi su Gramsci, favorevolmente giudicati da Valentino Gerratana, curatore per l’Einaudi della prima edizione critica italiana dei Quaderni del carcere (1975), di riprendere l’interesse per il suo originale pensiero, che – a mio avviso – deve essere sempre interpretato iuxta propria principia, non solo con parametri filologici e filosofici suggeriti dalla sua stessa opera, ma recuperando anche alcuni dei più solidi riferimenti bibliografici, prodotti quasi tutti negli scorsi decenni, senza tentazioni volte a collocarlo pregiudizialmente in aree culturali costruite ad arte dagli scontri politici attuali o a dirottare l’attenzione dei lettori in zone marginali e sensazionali, ma irrilevanti ai fini di un’autentica comprensione, puntuale e rigorosa, dei suoi scritti. Una prima messa a punto su questa delicata questione si deve al Gramsci conteso. Storia di un dibattito 1922-1996, pubblicato a Roma nel 1996 da Guido Liguori presso gli Editori Riuniti.

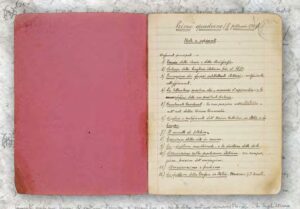

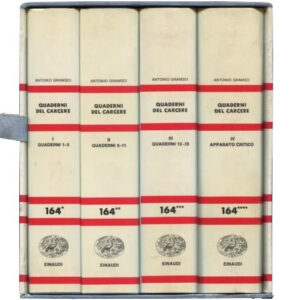

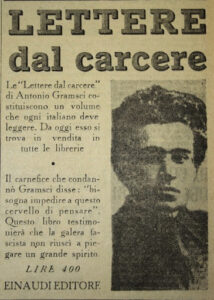

Si tenga, inoltre, presente che di Gramsci si conoscevano le Lettere dal carcere, pubblicate a Torino da Einaudi nel 1947, premiate a Viareggio, e le edizioni tematiche dei Quaderni del carcere, uscite da Einaudi dal 1948 al 1951, ricollegabili, con la “Tavola delle concordanze” inserita nel volume quarto (pagine 3271-3320), alla princeps critica del 1975, per cui si rinvia, ai fini di un maggiore approfondimento, al Togliatti editore di Gramsci, curato da C. Daniele per la Carocci di Roma, nel 2005, e all’Operazione Gramsci. Alla conquista degli intellettuali nell’Italia del dopoguerra, pubblicato da F. Chiarotto nel 2011 presso la Bruno Mondadori di Milano. Solo del 1975 è, quindi, la stampa integrale dei Quaderni del carcere, ancora base per le traduzioni in diverse lingue e paesi: edizione fondamentale, in grado di consentire una lettura, completa, organica e pluristratificata del pensiero gramsciano, com’è avvenuto per le edizioni critiche di tutto lo Zibaldone leopardiano, sempre preferibili alle parziali pubblicazioni tematiche.

Chi vuole documentarsi sui libri usciti intorno al pensatore sardo ha, com’è noto, a disposizione, anche on line, la Bibliografia Gramsciana, fondata da John M. Cammett, curata da Francesco Giasi e Maria Luisa Righi in collaborazione con l’International Gramsci Society, di cui esiste anche la sezione italiana, la “IGS-Italia”, collegata alla Fondazione dell’Istituto Gramsci. Mi tocca, pertanto, solo ricordare che, almeno per quanto riguarda la produzione editoriale italiana, a parte qualche utile lavoro uscito negli anni precedenti (ad esempio, un Dizionario gramsciano. 1926-1937, curato per Carocci, 2009-2011, da Guido Liguori e Pasquale Voza), l’epicentro dei nuovi studi, dopo una stagione distratta e silente, è senza dubbio il 2012, con qualche punta negli anni immediatamente successivi. Se Carmine Donzelli ripropone ampliato (era già apparso da Einaudi nel 1981) Il moderno principe. Il partito e la lotta per l’egemonia. Quaderno 13 – Noterelle gramsciane sulla politica del Machiavelli e Giuseppe Vacca ridiscende in campo con un’analisi precisa del rapporto Gramsci-Togliatti in Vita e pensieri di Antonio Gramsci (1926-1937) (Einaudi), altre pubblicazioni, invece, affrontano aspetti non strettamente inerenti al pensiero gramsciano. È, in particolare, il caso di un libro, I due carceri di Gramsci, con cui Franco Lo Piparo ha vinto il premio Viareggio 2012, rappresentando un Gramsci deluso dalla diversa direzione presa dall’esperimento sovietico e più vicino a posizioni liberali e non propriamente marxiste: tesi, questa, a suo tempo avanzata anche da Norberto Bobbio (peraltro, data l’odierna temperie dello pseudo crollo delle ideologie, facilmente appetibile), che farebbe dell’uomo politico sardo non un originale pensatore, come realmente è, ma un epigono dell’idealismo hegelocrociano. Volendo soffermarsi in tempi recentissimi, L’oeuvre-vie d’Antonio Gramsci di Romain Descendre e Jeane-Claude Zancarini, uscita nel 2023 a Parigi da La Découverte, potrebbe offrire altri preziosi suggerimenti, anche dal punto di vista critico, visto che il primo dei due autori è uno dei maggiori studiosi del pensiero politico italiano.

Questo articolo sui Quaderni del carcere, avendo una dimensione filologica e storico-filosofica, segue puntualmente a livello testuale l’edizione critica dei Quaderni del carcere, curata da Gerratana (indicata con Q. seguita dal numero di pagina), dal momento che solo sulla base di un diretto confronto con un’edizione critica, non utilizzando separate pubblicazioni più o meno tematiche, è possibile comprendere fino in fondo il pensiero gramsciano, tanto da rendere oggi imprescindibile, insieme con alcuni scritti di Giuseppe Cospito, come Gramsci da un secolo all’altro del 2016 e soprattutto Verso l’edizione critica e integrale dei «Quaderni del carcere», corredato da un’Appendice dell’ordinamento editoriale e dei termini di datazione dell’opera, l’edizione anastatica dei manoscritti, curata nel 2009 da Gianni Francioni, a cui è affidata la direzione dell’edizione critica del Quaderni di traduzioni (2007) e dei Quaderni miscellanei 1929-1955, editi nel 2017 a Roma dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana.

1.Indagare i «Quaderni» dal “molecolare” al “tutto complesso”

Renderemmo un cattivo servigio a Gramsci, se volessimo cristallizzarne le idee in pigre e rigide formule, applicandole dogmaticamente all’attuale realtà economica, sociale e politica, per tanti aspetti diversa dal contesto storico degli anni tra le due guerre, che fu uno dei referenti immediati del suo pensiero. È Gramsci stesso a metterci in guardia contro «l’ideologia nel senso deteriore, cioè un sistema dogmatico di verità assolute ed eterne» (Q., 1489). Riconoscere le notevoli differenze strutturali tra la nostra epoca e quella in cui ha operato il pensatore sardo, comportarsi in maniera libera e spregiudicata, e non da passivi discepoli, dinanzi ai suoi scritti, fare politica sulla base di una precisa analisi della nostra crisi attuale, senza operare meccaniche applicazioni delle “note” del carcere come se costituissero un intoccabile corpus teorico-dottrinario, non significa, però, affidare le “ceneri di Gramsci” alle ali inesorabili del tempo, per poi servirsi in modo strumentale del suo pensiero, violentandone il senso e falsandone le prospettive. Infatti, già negli anni immediatamente successivi all’uscita dell’edizione critica dei Quaderni del carcere, in cui era agevole leggere e comprendere il concetto gramsciano di egemonia, incredibilmente, da parte di studiosi anche di prestigio, nacquero incomprensioni e astiose polemiche.

Non è assolutamente possibile, pertanto, essere d’accordo con chi affermava che in Gramsci «il sistema dell’egemonia è riconducibile al sistema della dittatura»; né con chi riteneva che il progetto educativo gramsciano sarebbe «intimamente autoritario e antidemocratico», perché «deve mirare all’egemonia»; e neppure con chi interpretava il comunismo di Gramsci in chiave escatologica e soteriologica, considerandolo «un movimento metapolitico che tende a porsi come l’erede storico del messaggio di salvezza universale del messianesimo giudaico-cristiano» e vedendo nella transizione al socialismo «l’instaurazione della dittatura pedagogica degli intellettuali organici» Fu, allora, Gerratana a sottolineare, molto opportunamente, in un articolo del febbraio 1977 uscito su «Rinascita», La nuova strategia che si fa luce nei «Quaderni del carcere», che la concezione gramsciana dell’egemonia presenta «implicazioni forse ancora non del tutto esplorate»: una vigile e prudente impostazione critica confermata anche nel suo libro del 1997, Questioni di metodo, pubblicato a Roma dagli Editori Riuniti. E mi sia consentito, a questo punto, di aggiungere, a livello strettamente personale, che di Gerratana, oltre che della statura dello studioso di alto livello filologico ed ermeneutico, conservo un indelebile ricordo anche della figura umana, come ne rende merito un libro a lui dedicato, edito nel 2011 a Roma da Carocci, curato da Eleonora Forenza e Guido Liguori, Valentino Gerratana “filosofo democratico”.

Non è assolutamente possibile, pertanto, essere d’accordo con chi affermava che in Gramsci «il sistema dell’egemonia è riconducibile al sistema della dittatura»; né con chi riteneva che il progetto educativo gramsciano sarebbe «intimamente autoritario e antidemocratico», perché «deve mirare all’egemonia»; e neppure con chi interpretava il comunismo di Gramsci in chiave escatologica e soteriologica, considerandolo «un movimento metapolitico che tende a porsi come l’erede storico del messaggio di salvezza universale del messianesimo giudaico-cristiano» e vedendo nella transizione al socialismo «l’instaurazione della dittatura pedagogica degli intellettuali organici» Fu, allora, Gerratana a sottolineare, molto opportunamente, in un articolo del febbraio 1977 uscito su «Rinascita», La nuova strategia che si fa luce nei «Quaderni del carcere», che la concezione gramsciana dell’egemonia presenta «implicazioni forse ancora non del tutto esplorate»: una vigile e prudente impostazione critica confermata anche nel suo libro del 1997, Questioni di metodo, pubblicato a Roma dagli Editori Riuniti. E mi sia consentito, a questo punto, di aggiungere, a livello strettamente personale, che di Gerratana, oltre che della statura dello studioso di alto livello filologico ed ermeneutico, conservo un indelebile ricordo anche della figura umana, come ne rende merito un libro a lui dedicato, edito nel 2011 a Roma da Carocci, curato da Eleonora Forenza e Guido Liguori, Valentino Gerratana “filosofo democratico”.

Da tali presupposti può concretamente partire una credibile metodologia di ricerca in grado di individuare, proprio nei Quaderni, quei criteri euristici che possano più rigorosamente convalidare alcune ipotesi ermeneutiche sul concetto di «egemonia» in Gramsci. Dai suoi scritti, densi e magmatici, a volte ellittici, un accurato lavoro di scavo dovrebbe puntare a esplicitare l’implicito, a fare emergere l’inespresso latente, a cogliere e a chiarire le allusioni, a sviluppare concetti– appena abbozzati, a percorrere certi suggestivi sentieri soltanto tracciati, attraverso un’adeguata attrezzatura metodologica, non preformata come una griglia e imposta dall’esterno, ma enucleata da alcuni preziosi suggerimenti contenuti nei testi stessi. Attraverso un umile e paziente lavoro si potrà restituire a questi il loro senso più attendibile, che spesso possiede indicazioni sorprendentemente attuali. “Andare oltre” Gramsci è giusto, ma non è giusto alterarne il pensiero, precludendosi anche la possibilità di cogliere in esso le componenti più gravide di futuro: occorre, pertanto, condurre all’interno della sua opera un’esplorazione globale. Il più grande critico letterario del Novecento, Giacomo Debenedetti, in un discorso pronunziato a Roma, presenti i figli di Gramsci, in occasione di una cerimonia seguita all’assegnazione del Premio Viareggio 1947 alle Lettere dal carcere, pubblicato poi su «Il Contemporaneo», supplemento di «Rinascita», il 6 ottobre 1972, con il titolo redazionale Il metodo umano di Antonio Gramsci. Appunti del 1947 per un saggio sulle «Lettere dal carcere», ha, infatti, acutamente affermato che in lui «non c’è sensazione molecolare che non trovi ordine in un tutto complesso. Ma la straordinaria nettezza, persuasività di questo “tutto complesso”, quello che fa sì che l’acume della sintesi non appaia mai paradossale o forzato, dipende dall’attenzione alle molecole, nonché dall’aver tenuto conto di tutte le molecole, senza trascurarne alcuna, anche se questo avrebbe agevolato la sintesi».

Per tale ragione, i contributi più significativi sono venuti da alcuni studiosi che hanno meglio approfondito, sempre tenendo presente il contesto generale, gli aspetti specifici della complessa tematica gramsciana, dal problema etico-educativo a quello storico-filosofico, a quello, infine, estetico-folclorico e linguistico-letterario. Non ha senso disquisire dell’idea gramsciana di egemonia, limitandosi al solo discorso tecnico-politico e ignorando le importanti riflessioni sulla filosofia della prassi, sull’organizzazione degli intellettuali, sulla scuola, sul folclore e sulla letteratura popolare. Tralasciare o sottovalutare questi temi significa rinchiudersi in un’impostazione unilaterale e angusta, falsando le linee prospettiche di quell’idea, che non è mai analizzata nei Quaderni del carcere isolatamente, ma sempre in rapporto ad una precisa situazione storica e alle altre componenti del “blocco sociale”. Il discorso sull’aspetto tout court politico del pensiero gramsciano, atomizzato e irrelato, rischia di capovolgerne la fisionomia se non viene costantemente riferito agli altri elementi cui è organicamente connesso. L’edizione critica dei Quaderni del carcere, infatti, secondo lo stesso Gerratana, in un articolo, La ricerca e il metodo, uscito su «Il Contemporaneo-Rinascita», nel luglio 1975, risponde perfettamente al criterio di una «lettura unitaria che rifiuta di suddividere il mondo concettuale di Gramsci nei tradizionali scomparti disciplinari».

- Le coordinate preliminari. Il principio ermeneutico: la «convertibilità»; l’asse metodologico: due modelli di società

È Gramsci stesso a suggerire i parametri di approccio ai suoi scritti, che vanno perciò indagati attraverso peculiari coordinate, se si vuole interpretare correttamente il suo pensiero e, in particolare, il concetto di egemonia, che ne è il centro motore. Per esplicitarne tutte le possibili implicazioni, il fondamentale principio ermeneutico da cui occorre partire è, a nostro parere, quello della «convertibilità». Nella filosofia della prassi (che è «filosofia dell’atto […] ma non dell’atto “puro”, bensì proprio dell’atto “impuro”, reale, nel senso più profano e mondano della parola») si realizza una “convertibilità”, ossia una «traduzione reciproca» nel proprio linguaggio specifico di ogni componente costitutiva della filosofia, della politica e dell’economia:

Se queste tre attività sono gli elementi costitutivi necessari di una stessa concezione del mondo, necessariamente deve esserci, nei loro principii teorici, convertibilità da una all’altra, traduzione reciproca nel proprio specifico linguaggio di ogni elemento costitutivo: uno è implicito nell’altro, e tutti insieme formano un circolo omogeneo (Q.,1492).

Anche se queste discipline si presentano indipendenti l’una dall’altra e, a volte, apparentemente divergenti, in realtà, esse sono omogenee e organiche; quindi, costituiscono tre aspetti diversi di un’unica Weltanschauung. La “convertibilità’” è principio generale della filosofia della prassi, che esprime ed esplicita, in termini di elaborazione teorica, la visione del mondo implicita nelle classi subalterne. Solo nel materialismo storico la «traduzione» è veramente «organica e profonda, mentre da altri punti di vista spesso è un semplice gioco di “schematismi” generici» (Q., 1468). In altre concezioni del mondo, come in quella della classe dominante nelle società borghesi, questa organicità di fondo, tra le diverse manifestazioni del sapere, manca, perché, in queste società – come vedremo meglio in seguito – esiste una frattura incomponibile tra i suoi diversi elementi costitutivi, prodotta dalla divisione in classi e dalla contraddizione tra forze produttive e mezzi di produzione. Queste società, a livello di sovrastruttura, sono costrette a produrre “ideologie”, che di fatto servono a giustificare e a coprire gli interessi economici del gruppo dominante, presentati come universali e fatti accettare come propri a tutta la società, anche alle classi subalterne. Solo una critica rigorosa e coerente può smascherare le sottili mistificazioni prodotte dagli apparati ideologici dello Stato borghese, una critica, cioè, fondata «sulla capacità di scoprire la distinzione e le differenze al di sotto di ogni superficiale e apparente uniformità e somiglianza, e l’unità essenziale al di sotto di ogni apparente contrasto e differenziazione alla superficie» (Q., 2192).

Anche se queste discipline si presentano indipendenti l’una dall’altra e, a volte, apparentemente divergenti, in realtà, esse sono omogenee e organiche; quindi, costituiscono tre aspetti diversi di un’unica Weltanschauung. La “convertibilità’” è principio generale della filosofia della prassi, che esprime ed esplicita, in termini di elaborazione teorica, la visione del mondo implicita nelle classi subalterne. Solo nel materialismo storico la «traduzione» è veramente «organica e profonda, mentre da altri punti di vista spesso è un semplice gioco di “schematismi” generici» (Q., 1468). In altre concezioni del mondo, come in quella della classe dominante nelle società borghesi, questa organicità di fondo, tra le diverse manifestazioni del sapere, manca, perché, in queste società – come vedremo meglio in seguito – esiste una frattura incomponibile tra i suoi diversi elementi costitutivi, prodotta dalla divisione in classi e dalla contraddizione tra forze produttive e mezzi di produzione. Queste società, a livello di sovrastruttura, sono costrette a produrre “ideologie”, che di fatto servono a giustificare e a coprire gli interessi economici del gruppo dominante, presentati come universali e fatti accettare come propri a tutta la società, anche alle classi subalterne. Solo una critica rigorosa e coerente può smascherare le sottili mistificazioni prodotte dagli apparati ideologici dello Stato borghese, una critica, cioè, fondata «sulla capacità di scoprire la distinzione e le differenze al di sotto di ogni superficiale e apparente uniformità e somiglianza, e l’unità essenziale al di sotto di ogni apparente contrasto e differenziazione alla superficie» (Q., 2192).

Il primo asse metodologico, intorno a cui ruota tutto il discorso gramsciano, stabilisce anche una netta divaricazione tra due modelli di società: quella borghese, quale si era storicamente presentata fino ai suoi tempi, e quella nuova, che dovrà essere realizzata con la partecipazione diretta e decisiva delle masse popolari. Queste affermazioni non implicano, però, una sottovalutazione della “specificità” di ogni linguaggio e, quindi, dei diversi settori del sapere. Gramsci è molto sensibile alle distinzioni: «Questa traducibilità non è “perfetta” certamente, in tutti i particolari, anche importanti»; i linguaggi impiegati sono diversi, «e non è detto che tra loro non ci sia una differenza e che essa non abbia il suo significato». Tuttavia, il concetto di “traducibilità” viene ribadito: essa è «nel “fondo” essenziale» (Q., 1470), perché il carattere fondamentale della visione del mondo, propria della filosofia della prassi, consiste nella sua totale organicità, nella coerenza strutturale di tutti gli elementi che la costituiscono, tra di loro e, di ognuno di essi, con l’insieme, cioè al livello «molecolare» e «tutto complesso» (espressioni di alta frequenza nel linguaggio dei Quaderni e delle Lettere dal carcere).

- Il “blocco storico”: rapporto dialettico tra “forze materiali” e ideologischen Formen

Si tratta, dunque, di una concezione organica, antimeccanicistica della filosofia della prassi, che esclude una mera giustapposizione di parti eterogenee e disgregate; non solo giustifica il principio metodologico-ermeneutico della “convertibilità” applicabile in maniera perfetta solo a un’ideologia coerentemente elaborata e strutturata, ma trova anche una verifica illuminante nell’idea di “blocco storico”. Questo si articola in due sfere essenziali, della struttura, cioè della base economica, e della sovrastruttura etico-politica, il cui nesso unitario è costituito dagli intellettuali, «i funzionari delle superstrutture», che attraverso la loro funzione “organica”, organizzano l’egemonia. «La struttura e le superstrutture formano un “blocco storico”, cioè l’insieme complesso e discorde delle soprastrutture sono il riflesso dell’insieme dei rapporti sociali di produzione» (Q., 1051). I due livelli stabiliscono tra di loro un rapporto dialettico di interdipendenza, nel senso che le “forze materiali” e le loro espressioni ideologiche sono correlate in un nesso inscindibile di “contenuto” e di “forma’”, mantenendo, all’interno del “blocco storico”, un’analoga valenza, perché il privilegiamento del solo momento etico-politico implicherebbe una posizione di «ideologismo», e, viceversa, dare importanza esclusiva ai soli fattori economico-materiali significa assumere una posizione di «economismo»; posizioni queste che sono diverse, ma complementari, perché contribuiscono a creare lo stesso tipo di errore: l’incomprensione del legame organico-dialettico tra struttura e sovrastruttura.

L’analisi di queste affermazioni credo porti a rafforzare la concezione di “blocco storico”, in cui appunto le forze materiali sono il contenuto e le ideologie la forma, distinzione di forma e contenuto meramente didascalica, perché le forze materiali non sarebbero concepibili storicamente senza forma e le ideologie sarebbero ghiribizzi individuali senza le forze materiali. (Q., 869)

Per Gramsci la “reciprocità” tra struttura e sovrastruttura è, quindi, «necessaria»; «reciprocità che è appunto il processo dialettico reale» (Q.,1052). Il concetto soreliano di “blocco storico” aveva già colto «questa unità sostenuta dalla filosofia della praxis», che concepisce lo sviluppo della struttura e della sovrastruttura «come intimamente connesso e necessariamente interrelativo e reciproco». La struttura non è perciò un dato «immobile ed assoluto», ma è «la realtà stessa in movimento» e già Marx, con la famosa affermazione dell’«educatore che deve essere educato» nelle. Tesi su Feuerbach, aveva posto «un rapporto necessario di reazione attiva dell’uomo sulla struttura, affermando l’unità del processo del reale» (Q.,1300). Se «l’ambiente è l’educatore, esso deve essere educato a sua volta»: è questa la «dialettica rivoluzionaria» (Q., 1426).

Si noti come le parole-chiave ruotino sempre intorno al concetto di dialettica, di organicità e, quindi, di reciprocità e di interrelazione, termini che per Gramsci sono sostanzialmente identici e connotano il processo della realtà, il rapporto circolare struttura-sovrastruttura in senso rivoluzionario. Vedremo meglio, in seguito – ma vogliamo anticiparlo per seguire le coordinate della nostra indagine – che anche il concetto di egemonia è inscindibile da questi significati.

(1 – continua)