Il titolo di questa piccola “inchiesta” sulla pizza, a prima vista singolare, è nato da una vivace e spiritosa conversazione sui presupposti e sugli obiettivi della geografia dell’alimentazione, svoltasi a tavola (come è ovvio) circa vent’anni fa, in occasione di una dotta cena congressuale. Nonostante le circostanze ludiche della scelta di un argomento caratteristico e, per alcuni aspetti, folcloristico, l’idea di individuare e approfondire sotto differenti punti di vista il rapporto tra la pizza e il complesso problema dell’integrazione culturale derivava, in realtà, da una seria ricerca di stampo statistico e antropologico sugli immigrati in Italia, dalla quale risultava (e tuttora risulta) che la pizza occupa un posto prioritario tra le loro preferenze alimentari. Gustosità ed economicità, secondo tale ricerca, rendono difatti questo alimento – riscoperto e valorizzato da nutrizionisti ed esperti dell’alimentazione – particolarmente adeguato al basso livello di reddito degli immigrati.

L’indagine – durata quasi due anni e presentata a Salerno nel settembre del 2004, durante la settima edizione della “Festa della pizza” – aveva avuto come obiettivo la raccolta e la comparazione di informazioni sulle abitudini alimentari di uomini e donne provenienti da continenti diversi. In particolare, lo studio era stato condotto su un campione di 182 persone provenienti da 35 paesi del mondo, nell’ambito di un più vasto progetto, realizzato dal Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo dell’Università “La Sapienza” e dall’Istituto San Gallicano di Roma. La ricerca aveva così dimostrato non solo che la pizza è l’alimento italiano preferito dagli immigrati, ma anche che in questi ultimi è comunque molto forte e sentita la necessità di tenere vive e far conoscere le tradizioni culinarie del proprio paese d’origine. L’alimentazione italiana era dunque gradita quasi del tutto ma, ciò nonostante, il rifiuto parziale o totale di determinati tipi di alimenti era in parte condiviso dalla totalità del campione, con peculiare riguardo per una sua specifica componente proveniente da determinati paesi, perché fortemente legata ai divieti religiosi.

A distanza di quasi vent’anni i risultati dello studio sono tuttora validi, come emerge dalla moltiplicazione in ogni città italiana di fast-food e ritrovi a base di pizza, intera, a trancio, bianca, margherita e via enumerando. Se , a prima vista, la proliferazione di pizzerie e tavole calde tematicamente affini sembrerebbe rispondere a un’esigenza prevalentemente pratica, è tuttavia possibile approfondirne le ragioni a partire da presupposti di ordine storico-culturale ben più complessi: la pizza rimanda ai potenti simboli del pane, del fuoco e del forno, archetipi del patrimonio culturale di ogni civiltà umana; è un piatto unico, tradizionalmente mangiato con le mani, così come previsto dalle consuetudini alimentari dei paesi d’origine di molti immigrati; associata ai meridionali italiani partiti già da oltre un secolo per l’America, è espressione di una sofferenza condivisa dagli emigranti di tutti i tempi; è il frutto dell’incrocio di differenti ingredienti e tradizioni alimentari e richiama, dunque, un significato pluralistico del concetto di identità culturale; nasce come cibo dei ricchi e dei poveri, annullando idealmente le gerarchie tra le classi sociali; cibo semplice e genuino, ha conquistato una fama internazionale, quale espressione peculiare di Napoli e dell’Italia, ma anche come rassicurante rappresentazione di un gusto collettivo e condiviso, nella conservazione – attualmente tutelata – del carattere partenopeo ed artigianale originari.

Non a caso proprio nel 2004 sono state avviate una serie di iniziative per la tutela della pizza artigianale campana (tra cui il “Disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «pizza napoletana»” del Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 120 del 24 maggio 2004), volte a precisarne le caratteristiche e a distinguere nettamente la produzione artigianale da quella commerciale o industriale.

Integrazione culturale, intercultura e immigrazione: un problema internazionale, ma di particolare interesse per l’Italia

Com’è noto, i flussi migratori verso occidente si sono moltiplicati, fra aperture, chiusure e conseguenze complesse. Sullo sfondo, la lotta tra paesi ricchi e poveri, come scriveva Montanari alcuni anni fa (2004), si presenta quasi come «la versione allargata – frutto dell’economia mondo – degli scontri per il controllo e l’uso delle risorse alimentari che da sempre hanno accompagnato la storia degli uomini. In qualche modo, pur nel contesto estremamente mutato, tutto ciò ripropone il tema della lotta di classe all’interno di quello che McLuhan definì il “villaggio globale”».

La coesistenza di differenti elementi ideologici, religiosi e politici, in un sistema culturale sempre più complicato da decodificare, rappresenta uno dei tratti caratteristici della società contemporanea, chiamata a confrontarsi con l’arduo tentativo di salvaguardare identità e differenze, unità e molteplicità delle sue diverse componenti, superando ogni logica egemonica.

Nel difficile equilibrio di diverse strategie politiche – variamente ispirate ai criteri dell’assimilazione o del pluralismo – alla luce di emergenze sempre più pressanti, in Europa e nei paesi anglosassoni d’oltre oceano vi sono state negli ultimi anni un buon numero di teorie sulle modalità di prevenzione e soluzione di problemi derivanti da un insufficiente livello di integrazione tra culture diverse. Ne sono un esempio la “Dichiarazione Universale sulla diversità culturale” adottata dalla trentunesima sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO (Parigi, 2 novembre 2001), che ha sottolineato come il rispetto della diversità culturale e il consequenziale passaggio al pluralismo culturale riguardi il campo dei diritti umani; la successiva adozione nel 2015 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile da parte dell’ONU, con la Risoluzione su Cultura e Sviluppo Sostenibile adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite alla fine dello stesso anno; il dibattito filosofico e sociologico sulle questioni connesse all’elaborazione di un modello comune di integrazione nel quadro dell’Unione Europea, tra i cui massimi esponenti vi sono Jurgen Habermas e, per l’Italia, Massimo Cacciari; la riflessione sui temi della globalizzazione e dell’ibridazione culturale, con l’affermazione della teoria della globalizzazione come “ethnoscape”, formulata dall’antropologo indiano Arjun Appadurai. E si potrebbe continuare.

Per quanto riguarda l’immigrazione in Italia, come risulta da recenti indagini, è ormai chiaro che il fenomeno, divenuto permanente, renda indispensabile la creazione di un ponte di comunicazione tra mondi e soggetti differenti, attraverso l’uso o l’elaborazione di linguaggi comuni e condivisi, presupposto di qualunque tipo di integrazione culturale. In tale ottica il termine ”intercultura”, in aggiunta al significato di “mediazione”, ne acquisisce uno più ampio e profondo, rimandando alla costruzione di autentici rapporti tra persone culturalmente differenti, come emerge dalle indagini sulla mediazione culturale del Cisp-Unimed.

Nella faticosa e lenta opera di realizzazione di un mondo interculturale e pluralistico, il ruolo svolto dall’alimentazione – linguaggio dell’istinto e della cultura, dell’uomo primigenio e dell’individuo evoluto – può rivelarsi fondamentale; proprio il rapporto tra uomo e cibo, infatti, conferma il significato pluralistico insito nel concetto di identità culturale, poiché «ci mostra un aspetto decisivo dell’apertura al mondo propria dell’uomo […]: l’uomo fa mondo assimilando, cioè rendendo simile a sé l’ambiente. Ma […] assimilazione non significa reductio ad unum: il sé umano non è un già-dato, un’identità con sé identica, ma potenza, possibilità plurale. Perciò l’assimilazione darà luogo a una pluralità di mondi, perché molteplici sono le modalità di esplicazione della potenza, ossia di aperture del mondo» (Biscuso-Gallo 2004).

Al di là del rigore di riflessioni, teorie e ricerche, tuttavia, la situazione concreta degli immigrati sul territorio italiano appare, nella maggior parte dei casi, desolante. Clandestinità, povertà e precarietà rendono deboli le posizioni di molti di loro, costretti ad accettare condizioni di vita e di lavoro troppo spesso ai limiti del disumano. È però anche vero che soprattutto là dove l’economia offre maggiori opportunità di integrazione – come nelle grandi città del centro-nord – è sempre più diffusa la presenza di immigrati occupati in attività a più elevato grado di professionalità (sanità, artigianato, commercio, alimentari), con un maggiore orientamento dei datori di lavoro a regolarizzare le posizioni contrattuali degli stranieri assunti. Spesso, però, anche nei casi di un lavoro regolarmente retribuito, «la componente extracomunitaria viene ad alimentare in prevalenza la cosiddetta “fascia debole dell’offerta”, essendo destinata a svolgere quasi sempre mansioni a modesto contenuto professionale e spesso complementari a quelle della popolazione locale. Inoltre, adattandosi a qualunque attività ed a condizioni spesso improponibili alla manodopera autoctona, gli immigrati si vengono a collocare in una posizione “marginale” nell’ambito del mercato del lavoro locale, i cui connotati principali sono la clandestinità, la precarietà, la stagionalità ed un elevato turn-over» (Rocca 1997). L’immigrato, dunque, «è un essere solo, disorientato, privo di sostegno, spesso molto impaurito. Può portare con sé un bagaglio immenso di sofferenze, per cui l’arrivo in Italia rappresenta il punto di approdo di un lungo sogno. È questo il caso dei richiedenti asilo e di tanti immigrati che hanno dovuto sopportare enormi sacrifici per lasciare il proprio paese» (Cisp-Unimed).

Il mutamento delle abitudini alimentari, con i suoi molteplici significati culturali, simbolici e psicologici, rappresenta così una delle conseguenze più immediate ed evidenti subite dagli immigrati, come conferma l’indagine sulle loro preferenze alimentari. Lo “shock culturale” comportato dall’esperienza dell’emigrazione si traduce a volte in vere e proprie malattie psicosomatiche, le cosiddette “patologie di adattamento”: «la ricerca di integrazione in un nuovo ambiente richiede un forte processo di cambiamento comportamentale che fa entrare l’individuo in conflitto con i propri modelli culturali precedenti; l’essere sottoposti alla pressione di schemi culturali, frequentemente antitetici a quelli originari, conduce spesso ad una contrapposizione tra la necessità di sentirsi accettati dal nuovo ambiente ed il desiderio di rimanere ancorati alla propria cultura» (Scardella-Spada e altri 2003). Nonostante le resistenze interiori, la condivisione del cibo e del gusto del paese ospitante si rivela però alla fine la più semplice, naturale e significativa manifestazione della possibilità di una effettiva relazione sociale e culturale con l’ambiente esterno e con i propri simili. Non a caso il termine convivio, come osserva M. Montanari, identifica il vivere insieme (cum-vivere) con il mangiare insieme (Montanari 2004).

Cibo, cultura e società

Dopo la profonda crisi ideologica, morale e culturale del XX secolo, la cultura tradizionale dei cibi e dell’alimentazione, in contrapposizione all’alienante appiattimento alimentare della civiltà industriale, si presenta, dunque, quale efficace mediatore tra culture differenti, oltre che come strumento di recupero di un patrimonio di conoscenze pratiche, frutto della povertà e dell’inventiva della civiltà contadina. Nell’attuale epoca del “glocale” – contrassegnata dal sovrapporsi di fenomeni di globalizzazione e localizzazione – «più ancora della parola, il cibo si presta a mediare fra culture diverse, aprendo i sistemi di cucina a ogni sorta di invenzioni, incroci e contaminazioni» (Montanari 2004).

Cibo, gusto e alimentazione, per molto tempo considerati oggetti di ricerca privi di dignità scientifica, hanno progressivamente conquistato spazi significativi nel panorama intellettuale contemporaneo. A tal proposito, come osserva Deborah Lupton, «nonostante l’evidente importanza di riti e significati legati al cibo, per anni […] la sociologia ha dedicato poca attenzione allo studio del cibo e delle abitudini alimentari […]». La ragione di tale disinteresse potrebbe derivare dal disprezzo per il corpo da parte della filosofia greca di ascendenza platonica (Lupton 1999). Un’ipotesi, quest’ultima, di cui sono occupati anche Massimiliano Biscuso e Franco Gallo (2004), con particolare riguardo al rapporto tra filosofia greca, corpo e culinaria a partire appunto dall’esclusione platonica del problema dell’alimentazione dall’ambito filosofico.

Tuttavia, con il progressivo affermarsi nel campo delle ricerche storico-scientifiche dello studio dei fattori sociali ed economici attinenti alla vita quotidiana di determinate epoche, durante gli anni Sessanta del secolo scorso hanno visto la luce una serie di studi volti a individuare e approfondire i vari aspetti legati al tema dell’alimentazione, quale elemento distintivo dell’identità culturale e storica di civiltà differenti. Ci si riferisce in particolare alla vasta produzione della storiografia francese e all’ampliamento della problematica degli studi storici impresso dalla rivista “Annales de l’histoire économique et sociale”, diretta da Lucian Febvre e Marc Bloch, i cui primi numeri appaiono a Strasburgo nel 1929. Collegata, soprattutto per quanto riguarda le fonti, alla demografia storica (Pierre Goubert), la storia dell’alimentazione, per opera di studiosi quali Emmanuel Le Roy Ladurie, si colloca anche nel contesto di una ricostruzione più ampia degli usi, dei costumi, delle mentalità e delle stesse tecniche produttive delle varie epoche storiche. Pertanto, è ormai ampiamente riconosciuto che, al di là degli aspetti meramente fisiologici del rapporto tra individui e nutrizione, gli impulsi, le abitudini e le preferenze alimentari siano prodotti dell’ambiente sociale e culturale (Lupton 1999): il cibo, infatti, quale memoria storica, oggetto di condivisione, strumento di comunicazione e interazione sociale, «diventa cultura nel momento stesso in cui entra in rapporto con uno spazio» (Montalbàn 2004).

Se l’alimentazione rappresenta uno degli aspetti fondamentali del rapporto tra uomo e ambiente, è però anche vero che tale rapporto deve essere inteso in un’accezione spazio-temporale molto ampia. L’uomo «trasforma l’ambiente, ne fa un mondo, perché lo rende simile a sé prima ancora di incorporarlo»; ciò significa che il rapporto tra uomo, mondo e cibo è psicologicamente e simbolicamente mediato: «il cibo del genere umano è assimilato a partire dal contesto sociale e psicologico del suo reperimento, adattamento e confezionamento che dipende anche (in svariate culture) da specifici meccanismi di competenze di genere e da ritualità del gesto alimentare che si incorporano in ogni momento saliente della vita associata: ci saranno così cibi per le celebrazioni felici e luttuose, per i riti di passaggio, per la meditazione e così via»(Biscuso-Gallo 2004). Il tramite del gusto e delle preferenze alimentari delle varie popolazioni del pianeta si estende allora dalla lingua al cervello, «un organo culturalmente (e perciò storicamente) determinato, attraverso il quale si imparano e si trasmettono i criteri di valutazione. […]. Da questo punto di vista il gusto […] è un’esperienza di cultura che ci viene trasmessa fin dalla nascita insieme alle altre variabili che concorrono a definire i “valori” di una società» (Montanari 2004).

La condivisione di determinate consuetudini alimentari, dunque, rafforza considerevolmente il senso di appartenenza a una specifica realtà geografica, culturale, religiosa, politica, sociale: cibo e alimentazione, quali forme concrete e simboliche di un sapere complesso e, allo stesso tempo, “vissuto”, trasmesso da una generazione all’altra, caratterizzano le identità culturali, delineando i confini ideali di una vera e propria “geografia del gusto”, prendendo a prestito un’espressione di Massimo Montanari (2004).

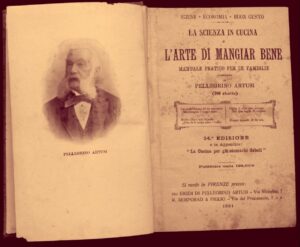

Che la cucina rappresenti un forte fattore di aggregazione sociale e creazione di identità collettiva – osserva Piero Camporesi – lo aveva d’altra parte ben compreso Pellegrino Artusi, all’indomani dell’unità d’Italia: il suo celebre manuale “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” (1891) non è solo un delizioso ricettario, ma svolge «in modo discreto, sotterraneo, impalpabile, il civilissimo compito di unire e amalgamare, in cucina prima e poi, a livello d’inconscio collettivo, nelle pieghe insondate della coscienza popolare, l’eterogenea accozzaglia delle genti, che solo formalmente si dichiaravano italiane. […]. E così un numero considerevole di italiani si trovarono uniti a tavola, mangiando gli stessi piatti e gustando le stesse vivande» (Camporesi 1980).

Integrazione culturale e pizza nella storia: il valore simbolico del pane, del fuoco e del forno

Alla luce di tali premesse, un racconto delle vicende passate della pizza, pur breve, può a questo punto rivelarsi un utile “filo di Arianna” nell’esame delle ragioni profonde del suo valore interculturale e del suo apprezzamento da parte degli immigrati. Come si legge dunque nel Dizionario di storia (1993), l’elaborazione della pizza nella sua forma classica (con condimento di pomodoro, mozzarella, origano, olio e sale) risale alla metà del XIX secolo, quando si afferma come uno dei cibi più comuni del popolo napoletano. Da tempi molto antichi, tuttavia, pezzature di pane elaborate secondo analoghe procedure erano consumate in buona parte delle regioni mediterranee. Antenate della pizza, in tal senso, possono essere considerate le prime focacce della Mesopotamia, civiltà della “mezzaluna fertile” (circa VIII millennio A. C.), culla dell’agricoltura e del pane.

Si può dunque legittimamente associare il significato simbolico della pizza proprio a quello del pane, considerato, fin dall’antichità, «come magico talismano apotropaico, come sostanza vitale, simbolo della luce solare e dei grandi spazi luminosi cui è intimamente legata la potenza di tenere lontane le forze del buio, del sotterraneo, della morte» (Camporesi 1980). Allo stesso tempo il pane, espressione della potenza vitale della natura, è simbolo di cultura e civiltà: «nell’epopea di Gilgamesh – il primo testo letterario conosciuto, scritto in Mesopotamia circa 4.000 anni fa – si racconta che l’uomo “selvatico” uscì dal suo stato di minorità solo nel momento in cui apprese l’esistenza del pane. A farglielo conoscere è una donna, anzi una prostituta; in tal modo si attribuisce alla figura femminile il ruolo di custode del sapere alimentare oltre che della sessualità, ciò che d’altra parte sembra corrispondere alla realtà storica: gli studiosi sono abbastanza concordi nell’ammettere una priorità femminile nell’opera di osservazione e di selezione delle piante che accompagnò la nascita dell’agricoltura attorno ai primi villaggi» (Montanari 2004).

Impastati, lavorati, lievitati e cotti a legna, pane e pizza sono altresì intimamente collegati ai potenti simboli del fuoco e del forno. «Che cosa distingue il cibo degli uomini da quello degli altri animali? […] il principale elemento di diversità consiste nel fatto che l’uomo, solamente lui, è capace di accendere e di usare il fuoco, e che questa tecnologia gli permette, assieme ad altre, di fare cucina. Cucinare è attività umana per eccellenza, è il gesto che trasforma il prodotto “di natura” in qualcosa di profondamente diverso: le modificazioni chimiche indotte dalla cottura e dalla combinazione degli ingredienti consentono di portare alla bocca un cibo, se non totalmente “artificiale”, sicuramente “costruito”. Perciò negli antichi miti e nelle leggende di fondazione la conquista del fuoco rappresenta (simbolicamente ma anche materialmente, tecnicamente) il momento costitutivo e fondante della civiltà umana. Il crudo e il cotto, a cui Claude Lévi-Strauss dedicò un saggio giustamente celebre, rappresentano i poli della contrapposizione – peraltro ambigua e per nulla semplice […] – fra Natura e Cultura» (Montanari 2004). Complessità che emerge da quanto ha scritto Gaston Bachelard a proposito del fuoco, grazie alla sua straordinaria sensibilità alla trama e al percorso dei simboli: il fuoco è più un essere sociale che un essere naturale, giacché non si limita a cuocere, ma rende dorato il pane e materializza visivamente la festa degli uomini. Il forno – collocato in una dimensione magica dalla mitologia contadina, per la quale rituali propiziatori presiedevano alla lievitazione e cottura del pane – è a sua volta il luogo dove avviene il passaggio dal crudo al cotto e che, come tutti i luoghi di passaggio (camini, porte…), risente potentemente della magia della lievitazione, raccordata – nel suo crescere – al salire in cielo e alla “crescita” del disco solare (Camporesi 1980).

Proseguendo il viaggio attraverso i secoli, dopo la scoperta del processo di lievitazione naturale dell’impasto (avvenuta intorno al II millennio A. C. in Egitto), si hanno diversi esempi di “proto pizze”, tra cui le schiacciate con verdure dell’Egitto faraonico e del vicino Oriente, le focaccine con formaggio (chiamate maza) della Grecia dei tempi di Platone e le focacce arricchite con varietà di condimenti della Roma repubblicana. Non a caso, in un poemetto dello Pseudo Virgilio, il Moretum, è descritta la preparazione di una focaccia condita con olio, sale, aglio ed erbe trite in tutto simile a quella che, verso la fine dell’Ottocento, sarebbe divenuto alimento ordinario degli abitanti dei vicoli napoletani. Ma il termine “pizza” compare per la prima volta solo nel IX secolo, in alcuni documenti campani che così definiscono una particolare forma di pane, simile alla focaccia o alla schiacciata. Successivamente, dal Rinascimento fino all’Artusi (1891), l’espressione è impiegata nella letteratura gastronomica italiana come sinonimo di “torta” o di “timballo”.

L’invenzione della vera e propria pizza è invece tradizionalmente associata all’intelligenza e all’abile creatività dei più umili ceti sociali della Napoli settecentesca: «è questo, in fondo, il fascino della storia alimentare: scoprire come gli uomini, con il lavoro e la fantasia, hanno cercato di trasformare i morsi della fame e le ansie della penuria in potenziali occasioni di piacere» (Montanari 2004). In effetti è proprio durante il XVIII secolo che si verificano due eventi determinanti per l’evoluzione della pizza: l’invenzione dei mulini a cilindri d’acciaio e l’uso culinario del pomodoro (importato dalle Americhe, ma impiegato come alimento solo due secoli più tardi). Cucinata nei forni a legna, venduta da umili venditori, per lo più ambulanti, la pizza, nella Napoli del ‘700, si mangia come piatto unico e con le mani. Questa consuetudine – tuttora presente in alcune pizzerie prive di spazi interni – si riallaccia al denominatore comune di molte preparazioni alimentari dei paesi non occidentali (come quelli dell’Africa, del Medio ed Estremo Oriente), dove il pasto unico consumato con le mani, come accennato in precedenza, è utilizzato soventemente.

Nel passaggio dal XVIII al XIX secolo, le abitudini iniziano a cambiare: la nascita di numerosi locali, infatti, dimostra il diffondersi dell’usanza di consumare la pizza presso i forni in cui è preparata, oltre che a casa o per strada, quale segno del crescente successo di un piatto entrato stabilmente nelle abitudini alimentari dei napoletani. Un piatto che incontra tuttavia anche il favore dei nobili, suggellato dal “battesimo” della famiglia reale italiana. L’episodio in proposito è noto: nel 1889, il re Umberto I e la consorte regina Margherita, in visita a Napoli, esprimono il desiderio di assaggiare la pizza. Raffaele Esposito, pizzaiolo della pizzeria “Pietro e basta così”, ne offre tre, tra cui una pizza condita con pomodoro, aglio, mozzarella, basilico, olio d’oliva. La regina le apprezza talmente (soprattutto la pizza con la mozzarella) da voler ringraziare ed elogiare per iscritto l’artefice: il documento, a firma “devotissimo Galli Camillo, capo dei servizi di tavola della real casa”, ancora si conserva presso l’Antica Pizzeria Brandi. Come unica forma di ringraziamento possibile Esposito dedica la pizza alla mozzarella alla regina, ribattezzandola “Margherita”.

Nonostante l’esplicito apprezzamento tributatole dai Savoia, la pizza si diffonde più lentamente nelle altre regioni italiane: la vera e propria “conquista” della penisola si verifica nel periodo compreso tra gli inizi del Novecento e lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Risultano in tal senso determinanti gli scambi culturali innescati dalla “grande emigrazione” (dal 1875 alla Prima guerra mondiale): è proprio in questo periodo, infatti, che si verifica il primo exploit della pizza, che si afferma come uno dei simboli della cucina italiana, probabilmente il più conosciuto e amato nel mondo. Tra il 1901 e il 1915 gli emigranti della sola Campania – quasi un milione – portano con sé la propria cultura linguistica, letteraria, poetica, musicale e alimentare. La pizza riesce così a esprimere al meglio il carattere partenopeo, guadagnando subito grande favore e affermandosi come alimento privilegiato. I motivi del suo successo sono analoghi a quelli attuali: è un cibo caratteristico, appetitoso e nutriente, economico per chi lavora, tanto da diventare, con la pasta, nel giro di pochi decenni, uno dei piatti più popolari negli Stati Uniti (e poi in Canada). Solo in America Latina non riscuote analogo successo, sia per ragioni climatiche sia per la difficile reperibilità degli ingredienti. Lo stesso accade tra le due guerre nei paesi dell’Europa, dove le comunità italiane sono meno numerose e le culture dei paesi ospitanti restano saldamente radicate nelle proprie tradizioni alimentari.

Dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale, invece, la pizza conosce un ulteriore e ancora più grande exploit: la diffusione delle pizzerie in Italia, soprattutto sul finire degli anni Cinquanta, esplode infatti a cavallo del “boom economico”, periodo di benessere, consumi, grandi spostamenti e mescolanze di persone e culture, per effetto dell’emigrazione interna. Ma il successo della pizza è conquistato anche in una dimensione progressivamente internazionale, viaggiando insieme agli italiani trasferitisi all’estero o accogliendo gli stranieri giunti in Italia. Perdendo così in parte il connotato di “alimento povero”, si trasforma al contrario in un simbolo di svago e divertimento serali.

Dai primi anni Sessanta, l’avvento delle pizzerie diventa così un fenomeno di massa: si affermano nuove generazioni di pizze, legate all’interpretazione di piatti della tradizione gastronomica nazionale e delle cucine regionali, fino ad arrivare alle pizze al trancio e alle pizze industriali contemporanee.

La pizza come espressione di un’identità culturale di tipo pluralistico e interclassista

La storia, la varietà e la differenza degli ingredienti della pizza rimandano a un senso pluralistico del concetto di identità culturale che, dal punto di vista semantico, contiene di per sé una molteplicità di significati stratificati: senza una conoscenza approfondita dei secolari, complessi processi di scambio e sovrapposizioni tra le differenti tradizioni racchiuse in ciascuna “identità culturale”, questa pregnante definizione sarebbe puramente astratta.

La connessione tra identità culturale, alimentazione e territorio è emblematicamente rispecchiata dalla tradizione culinaria associata alla cosiddetta “dieta mediterranea”, «espressione di quella cultura del grano, dell’olio e del vino sotto cui accomunare quelle tradizioni culinarie derivanti direttamente o indirettamente dai popoli antichi del bacino mediterraneo» (Giugliano), e che, da un punto di vista pratico, viene abitualmente utilizzata «per identificare le abitudini alimentari degli abitanti della Grecia, dell’Italia del Sud e di altre regioni mediterranee in cui l’olio d’oliva rappresenta la principale fonte alimentare di grassi» (Ivi). Infatti, la dieta mediterranea, lungi dal derivare da un’identità culturale e alimentare geograficamente determinata, è per l’appunto il risultato storico di molteplici scambi tra culture diverse, dell’incrocio e della sovrapposizione di tradizioni molto spesso non provenienti dall’area mediterranea, ma da altri continenti del mondo. «L’Asia e l’America sono state, al pari dell’Africa e dell’Europa, essenziali nel definire i caratteri di quel sistema alimentare che siamo soliti definire “mediterraneo” e che d’altra parte costituisce solo uno dei tanti modi di mangiare che si ritrovano in tale ambito geografico» (Montanari 2004). Il pluralismo culturale della dieta mediterranea è dunque emblematicamente espresso dalla varietà di ingredienti e interpretazioni dei diversi tipi di pizza che, anche da questo punto di vista, ben si presta a rappresentare le tradizioni alimentari di popolazioni differenti.

Ma, oltre a ciò, la pizza si presenta come un alimento fortemente socializzante anche per quanto riguarda le differenze di censo. È infatti presente fin dal principio sulle mense dei ricchi e dei poveri, favorendone l’incontro: ne costituiscono un esempio gli aneddoti riguardanti la predilezione per la pizza di Ferdinando IV di Borbone e la già menzionata nascita della pizza Margherita la predilezione delle case reali borbonica – di superamento delle differenze: di assimilazione al contest. La pizza rappresenta in tal modo il superamento ideale della differenza elitaria tra i diversi tipi di cibo, espressione dello “status symbol” di più o meno facoltosi consumatori: «non esiste infatti nella storia dell’uomo qualcosa che sia tanto profondamente segnato dal divario classista quanto l’alimentazione, la quale a sua volta condiziona la qualità della cucina oltre che l’abbondanza e la varietà della mensa» (Camporesi 1980).

Sintesi conclusiva

Il carattere interculturale della pizza, espressione culinaria “glocale” per eccellenza, fusione di tradizioni alimentari e culturali partenopee, mediterranee e d’oltreoceano, sembra in definitiva essere evidente. La capacità di questo alimento di esprimere, allo stesso tempo, una e molte identità lo rendono sicuramente un simbolo vivente del difficile cammino verso l’integrazione a cui tutti, ospiti e ospitanti, siamo chiamati in questo delicato momento storico.

Nella nostra società, l’accettazione di ogni tipo di diversità può trasformarsi in una fonte di arricchimento complessivo ma, a tal fine, è essenziale assicurare un’interazione armoniosa tra persone e gruppi con identità culturali molteplici, variate e dinamiche. «La diversità culturale amplia la gamma di opzioni aperte a tutti; è una delle radici dello sviluppo, inteso non semplicemente in termini di crescita economica, ma anche come mezzo per raggiungere un’esistenza più soddisfacente dal punto di vista intellettuale, emotivo, morale e spirituale» (Dichiarazione universale sulla diversità culturale, Art. 3).

In tale prospettiva, la pizza, letta come una forma di comunicazione “universale”, sembra potere diventare il simbolo effettivo di una “geografia interculturale dei sapori”, ideale punto di convergenza trasversale fra tradizioni alimentari di popolazioni provenienti da ogni parte del mondo, in crescente interazione tra loro. La preferenza degli immigrati per la pizza, alla luce delle considerazioni svolte, esprime dunque concretamente il loro bisogno di inserirsi nelle dinamiche culturali del paese di accoglienza, a partire dall’accettazione di linguaggi e consuetudini più facilmente comprensibili e condivisibili.

D’altra parte, se ciò può essere vero per l’alimentazione generalmente considerata, ancor di più lo è per un alimento come la pizza, i cui significati ulteriori e la cui origine, non diversamente da quella del pane, rimandano alle prime tracce della civiltà umana.