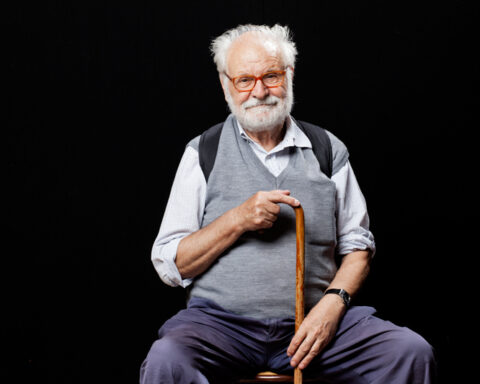

Non poteva passare sotto silenzio la morte di Goffredo Fofi. Già a poche ore dalla scomparsa di Goffredo Fofi, su di lui e sulla sua lunga esperienza di vita e di impegno culturale, politico e civile si sono accumulati articoli, servizi giornalistici, perfino abbozzi di ricostruzione dei momenti significativi e dei passaggi essenziali della sua esistenza. Anche un bel documentario di RaiStoria che ne ripercorre la storia personale: «Le città in cui ha abitato, le attività sociali e politiche che ha svolto, gli artisti e intellettuali che ha incontrato, i libri e le riviste che ha pubblicato».

Quello che emerge già ad una prima vista è una complessità fitta e inestricabile di vicende storiche, di figure intellettuali centrali del Novecento italiano e non solo. Di esperienze militanti che hanno segnato più generazioni di organizzatori e di costruttori di futuro.

Tutti hanno già potuto sapere della affinità quasi antropologica, prima che politica, del giovane Goffredo Fofi col suo maestro Aldo Capitini, a cui lo legava la comune origine umbra e la quieta determinazione. Una determinazione che avvertiva chiunque avesse avvicinato Fofi, si incontrasse o intrattenesse con lui.

Una determinazione forte, solo addolcita dai suoni della parlata della sua terra. Come se quei suoni fossero maturati nei lunghi secoli della storia delle sue città, tra i vicoli stretti dei borghi immersi natura. Aldo Capitini era un riferimento morale per la generazione di Goffredo, nato a Gubbio nel ’37 e che aveva avuto modo, a Roma, attraverso le vicende del padre, bracciante emigrato in Germania e fuggito dalle prigioni naziste, di conoscere la viltà e la violenza dei fascisti e l’orrore dell’occupazione nazista. Così solo lo scorso anno così Fofi introduceva la riedizione di un vecchio ‘manuale’ di Capitini di istruzione alla pratica nonviolenta:

«Con l’incubo di nuove guerre, e le notizie disastrose di quelle in corso, si torna oggi a rileggere e meditare Gandhi, Capitini, Simone Weil, Etty Hillesum, e più indietro Tolstoj o Romain Rolland, con la sensazione di una ripetizione, con la paura di nuove barbarie e di altre migliaia o milioni di vittime innocenti (che sono talvolta, anche inconsciamente, scioccamente complici). La radicalità di un pacifismo che potremmo dire integrale spaventa anche i pacifisti più convinti – e per questo Gandhi, Weil, Capitini ci tornano presenti sconcertandoci con la loro inflessibile, radicale volontà di pace, talvolta fino a proporre l’incontro tra aggressori e aggrediti – e questo tanto più quando non si riesce a distinguere fino in fondo gli uni dagli altri e si assiste impotenti ai reciproci massacri».

A Capitini, alla sua figura, e alla pratica pacifista e nonviolenta, Fofi rimarrà sempre fedele ritenendole ancora oggi attuali.

«Per la sua sfiducia verso le grandi ideologie che divisero il mondo nel secolo scorso e nei suoi anni: l’assoluto dello Stato (nazismo e fascismo, e dopo la prima e la seconda guerra mondiali il modello comunista, il fascino dell’Urss) e l’assoluto del benessere (le democrazie occidentali, il capitalismo, e soprattutto la pervasività del modello statunitense). Mentre il primo sembra scomparso dalla scena, il secondo tuttora vi domina, nella sua veste più oltranzista. Con il trionfo di un liberismo sfrenato esso ha portato il pianeta sull’orlo di un disastro che potrebbe anche essere definitivo. Se non sistema unico, probabilmente pensiero dominante anche del nuovo secolo per il tramite dell’american way of life, che ha finito per imporsi su quasi tutto il pianeta, suscitando in poche parti di esso, in particolare nel mondo islamico, le ben note reazioni fondamentaliste».

Una certa vena anarchica

ne ha orientato la pratica

A ben vedere, una certa vena ‘anarchica’ ha sempre caratterizzato la sensibilità umana, ancor prima che la coscienza politica, di Fofi e ne ha orientato la pratica. Ma la stessa parola ‘anarchia’ è stata, come altre, inquinata dalla storia e Fofi si riconosce in una definizione avanzata da Colin Ward: “Gli chiedemmo: cos’è in primo luogo e in definitiva, per te e proprio per te, l’anarchia? La sua risposta ci sconcertò e mi entusiasmò, e ancora mi entusiasma: «una forma di disperazione creativa». Fu proprio l’accento sulla disperazione, bensì creativa, a convincerci. Una definizione esperienziale lontana da ogni trionfalismo e da ogni banale ribellismo giovanile (con o senza causa).

E sì che il confrontarsi direttamente con le contraddizioni reali, praticare forme dirette di lotta per il cambiamento delle condizioni dei più poveri ed emarginati tra i braccianti, l’avevano già portato, appena maggiorenne, nel ’56, a Partinico, in Sicilia, dove Danilo Dolci conduceva una sua spregiudicata esperienza di emancipazione contadina. «Si entusiasmò nello scoprire che questo “pazzo” triestino voleva fare una rivoluzione alla Gandhi. Goffredo venne qui per portare avanti le battaglie dei contadini, con gli scioperi alla rovescia a Partinico e in altri luoghi, fece anche qualche giorno di galera», testimonia Franco Maresco.

Da qui, da questo Sud povero e miserabile, seguendo il flusso delle migrazioni di quegli anni verso il Nord industriale, anche Fofi si trasferirà a Torino.

Lo scossone alla sinistra italiana

che muta ideologie e organizzazione

Il frutto di questo spostamento sarà l’apertura di una stagione di impegno culturale, politico e sociale che segnerà tutti gli anni a venire. E creerà uno scossone, una spallata, nella sinistra italiana (quella storica, dei sindacati e dei partiti tradizionali). Ne muterà ideologie e forme di organizzazione, ne sconvolgerà i riferimenti teorici. Sono gli anni dell’incontro con Raniero Panzieri, già prestigioso ideologo della sinistra socialista, che gli procura un contratto con lacasa editrice Einaudi per una inchiesta sociologica. E sono quindi gli anni dell’inchiesta su L’immigrazione meridionale a Torino, che gli costerà la rottura con l’Einaudi, su pressione della Fiat. Da qui a Parigi, dove ha una borsa per studiare sociologia, ma dove, soprattutto, può coltivare la sua passione per il cinema.

Questi primi anni Sessanta contengono già tutto l’universo del giovane Goffredo: oltre alla frequentazione di Panzieri, che attorno ai Quaderni Rossi, sta aggregando il primo nucleo della nuova sinistra italiana (ma non sarà solo italiana…) e della tradizione ‘operaista’, Fofi inizia a emergere come organizzatore culturale e dà vita, nel 1964 alla prima di una lunga serie di riviste di dibattito e scontro politico e culturale che lo caratterizzerà per tutta la vita. A partire da Ombre rosse, che nasce come rivista di cinema, l’elenco delle riviste fondate, avviate e poi lasciate vivere di vita propria è lungo, e in questi giorni sono state tutte richiamate. Verranno Linea d’ombra, La terra vista dalla Luna, Lo Straniero e, più di recente, Gli asini. A questa attività non smetterà mai di affiancare quella pubblicistica di collaboratore di riviste: Internazionale, Lucy.Sulla cultura; e di quotidiani: l’Unità, Avvenire e Il Sole 24 ore e il manifesto, sul quale fino agli ultimi giorni curerà la rubrica Frammenti.

A lui dobbiamo l’apprezzamento di Totò

e l’apertura al cinema marginale

Goffredo Fofi non è stato solo una presenza costante nel panorama culturale italiano dalla seconda metà del Novecento a oggi, ma uno stimolatore di dibattiti e polemiche – un tafano, avrebbe detto Socrate – uno scopritore di talenti e un valorizzatore attento di quanto di meglio e di più innovativo si produce nel campo letterario e cinematografico. A lui dobbiamo l’apprezzamento di figure come Totò, e preziose monografie sui maestri e le grandi figure del cinema, ma anche illuminanti aperture sul cinema ‘marginale’ (Il cinema del no. Visioni anarchiche della vita e della società).

E infine c’è il suo impegno per sostenere una delle esperienze più significative della nuova sinistra degli anni Settanta: la Mensa dei bambini proletari a Napoli, avviata da Lotta Continua a Montesanto, a Vico Cappuccinelle (“si nun faje ‘o bravo, ti rinchiudo ‘e Cappuccinelle”, minacciavano le mamme ai bambini). La ‘mensa’ diventa una occasione di emancipazione e di crescita del più marginale popolo di Napoli. A organizzarne le attività, le belle figure di Luciana Vecchio-Dini, Geppino Fiorenza, Cesare Moreno, e tanti altri, tutti straordinari, tutti volontari. Goffredo Fofi è instancabile: raccoglie fondi, allarga la rete dei sostenitori che si estende fino a padre Ernesto Balducci, a Davide Maria Turoldo. Coinvolge artisti e intellettuali, da Eduardo De Filippo e Erri De Luca a Dario Fo e Franca Rame, da Sergio Piro a Elsa Morante. E di quest’ultima, come di Anna Maria Ortese e Fabrizia Ramondino è frequentatore, amico e confidente.

A Napoli ritrovò lo spirito della Sicilia

Il Sud che non aveva mai dimenticato

Ritrova a Napoli lo spirito della Sicilia di Danilo Dolci, il suo sud mai scordato tra le nebbie delle periferie industriali del nord degli anni del ‘boom’, e dei tempi dei contadini meridionali che si facevano nuova classe operaia.

Il suo impegno, l’impegno di una vita, si può racchiudere in uno slogan irriverente e scherzoso che ripeteva tra compagni e amici: «Minori, minorati, minoritari di tutto il mondo unitevi!»

«Ma non lo abbiamo mai usato, in nessun articolo e in nessuna occasione, ed è perché non ne eravamo veramente convinti. C’è minore e minore, c’è minorato e minorato, c’è minoritario e minoritario… È stato giusto che si lottasse per i diritti di minoranze e parti della società vilipese, trascurate, oppresse da maggioranze conformiste e imbecilli o, più semplicemente, maggioranze attaccate ai propri privilegi e pronte a difenderli senza rispetto per nessuno».

Eppure, in uno dei suoi ultimi libri, dal titolo vagamente ‘alla Morante’, Da pochi a pochi. Appunti di sopravvivenza, in un paragrafo dal titolo anch’esso evocativo: Tre condanne, ci consegna un amaro resoconto:

«Scegliere è impossibile, ma lo fosse stato, dubito che avrei scelto di vivere in questopresente, mentre mi sono andati benissimo gli anni fino ai Settanta… Soffro molto, ogni tanto, di vivere quest’epoca, di essere italiano, di essere una persona molto ‘sociale’, grandemente attirata dallo spettacolo della vita, fortemente comunitaria, con un vivo senso e con un grande bisogno della comunità. In altri tempi ero orgoglioso del mio tempo, della mia nazionalità, del mio istinto di socialità. Oggi lo sono molto meno, e talvolta confesso di vergognarmene. Eppure, coerentemente con la definizione che mi viene spesso da darmi quando qualcuno mi accusa di avere una visione troppo nera, quella di ‘pessimista attivo’, da preferire a quella gramsciana così famosa e sfruttata in altri tempi anche da chi era in realtà ‘ottimista della volontà di potenza’, di queste ‘condanne’ si debba farsi una forza: qui siamo, e qui dobbiamo fare la nostra parte, rompere le scatole, dare il nostro possibile contributo alla resistenza ai disastri che incombono».

E in uno dei suoi ultimi ‘Frammenti’ su ‘Il manifesto’, ricordando le vicende che avevano portato alla fondazione dei ‘Quaderni piacentini’ dopo il suo licenziamento dalla Einaudi, giunge, in coda, un appello dai toni messianici per il cambiamento:

«Dice Lu Hsun: “Perché dovrebbero i giovani cercarsi delle guide che appendono cartelli dorati per farsi pubblicità? Farebbero meglio a cercare amici, a unirsi con loro, e ad avanzare uniti verso là dove sembri possibile sopravvivere. Perché chiedere agli altri che vi indichino vecchie piste ormai invase dai rovi?”

Si sveglino anche i ‘vecchi’, non solo i ‘giovani’, ché l’epoca è tremenda e c’è bisogno di tutte le donne e di tutti gli uomini ‘di buona volontà’, disgustati da questa pessima e forse ultima stagione della Storia, ‘lo scandalo che dura da diecimila anni’ e ci accosta oggi all’estremo limite dei suoi orrori».