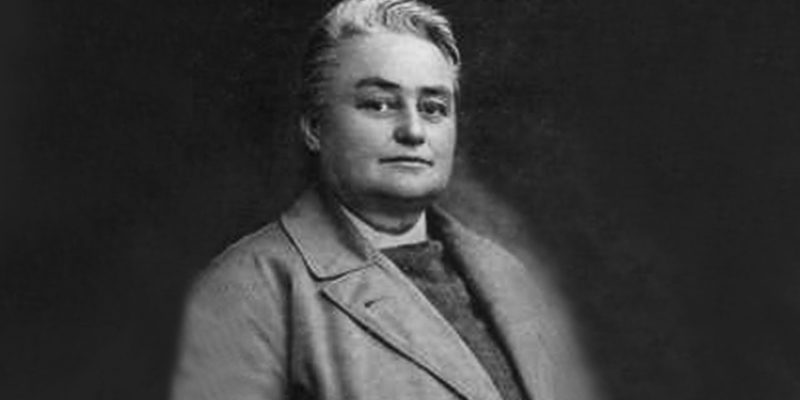

Anche a Maria Giudice, come a sua figlia Goliarda Sapienza, piaceva scrivere. Scriveva di tutto un po’: articoli, riflessioni politiche e filosofiche, versi. Era una staffetta passatale da sua madre Ernesta, e che a sua volta lei passò a Goliarda. Alla base di questa familiarità, l’amore per i classici. Ebbene sì, Maria Giudice, nata nel 1880 in pieno analfabetismo soprattutto femminile, si concedeva questo lusso, di leggere classici e amarli. I suoi genitori erano agricoltori dell’Oltrepò Pavese. Vivevano a Codevilla. La madre, cattolica, il suo credo religioso non poteva professarlo, essendo il marito Ernesto irriducibilmente ateo (Ernesto- Ernesta). Entrambi però credevano fermamente nell’importanza dell’istruzione. Le scuole Maria le fa a Voghera, in un convitto di suore, ahilei. Ma Voghera non è campagna ma città e a Maria piace. La mandano poi a Pavia, dove studia per diventare maestra. Nel 1998 ha 18 anni e frequenta le riunioni politiche insieme agli studenti di Medicina, che lavoreranno come medici condotti. Dunque maschi e femmine destinati a tornare in campagna. Ma in quei giorni c’è la ‘rivolta della fame’ e in piazza due fazioni: da un lato studenti e operai a stomaco vuoto, dall’altro le forze dell’Ordine.

Il primo incarico in una scuola di Voghera

ma lei predilige la scrittura e la politica

Poi la morte, a Pavia, di un giovane manifestante, Muzio Mussi, fa da scintilla e in tutta Italia si protesta, si spara, si muore. Nel frattempo Maria, divenuta maestra, ha il suo primo incarico in una scuola elementare di Voghera, ma ciò che predilige, è interessarsi di politica e scriverne. Ha capito che la polvere da sparo della penna vale più dei cannoni, e non si lascia intimidire. Nel 1902 si iscrive al Partito Socialista e comincia la sua militanza nelle contrade, soprattutto per indurre le donne a lottare per la conquista del voto. Non le basta scrivere sui giornali socialisti, lei vuole incontrare il popolo. Nel 1903 vince il concorso per diventare segretaria della Camera del Lavoro di Voghera. Eccezione nell’eccezione. A quei tempi non c’erano sindacaliste donne. E scrive, scrive. Racconta il duro lavoro di ogni tipologia di operaio, artigiano, contadino, al maschile e al femminile. E non le si è sciolta solo la penna, ma anche la lingua. È diventata un’abile oratrice, ed è sua abitudine, nei discorsi, menzionare una frase presa dalla letteratura.

“Non bastava avere del pane per essere felici!”-Emile Zola

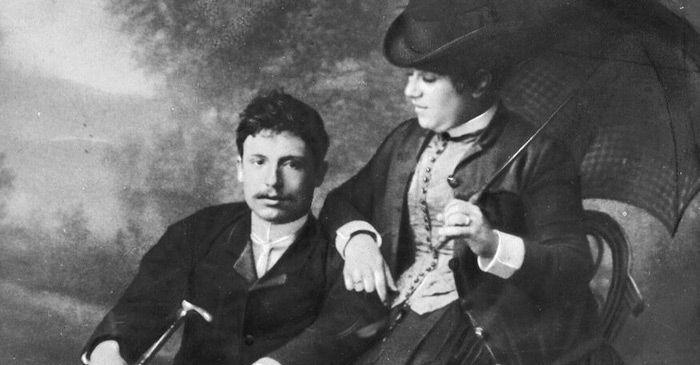

I suoi comizi infiammano gli animi e spesso arriva la Polizia. Maria comincia a entrare e uscire dal carcere, ma sempre con spirito indomito. Qui il suo vagabondare, dormendo dove capita, per lo più a casa di compagni, si arresta. Sono loro ad andare da lei, per portarle panieri di cibo, coperte. E un bel giorno proprio nel carcere entra l’amore. Un socialista di nome Carlo Civaldi, di un anno più giovane di lei, il che fa scandalo, come tutta la vita di Maria. I due vanno a vivere insieme, ma fuori della carta scritta del matrimonio, che entrambi rifiutano.

In Svizzera fonda «Su, compagne»

giornale socialista ma non femminista

E quando lei resta incinta, fugge in Svizzera per evitare di partorire in carcere. Qui conosce la compagna ucraina Angelica Balabanoff, di cui, dopo un inizio opaco, diventa grande amica. In Svizzera non c’è un giornale socialista ed esse decidono di fondarlo, ma, che sia chiaro, fuori del femminismo: “Il femminismo non è nato dal malcontento di una classe, ma dal malumore di un sesso, perciò non deve mettere becco nelle questioni proletarie!”. A Lugano fondano ’Su, compagne!’, giornale che viene distribuito in tutta Svizzera e Italia. Hanno una piccola casa che ospita talvolta compagni in difficoltà e un giorno ne arriva uno di nome Benito Mussolini. Un uomo trasandato, buio, affamato. Maria gli prepara un piatto di pasta. Dei ricchi lui dice: “Quelli bevono, ingrassano e se la godono!”. Li spia attraverso le vetrine dei ristoranti: “E a noi, quando toccherà a noi?” In queste parole, lei riconosce un’invidia di classe che non ha nulla da spartire col socialismo. Quando partorisce, Maria non sa come tornare in patria con la figlia Josina, e nemmeno i suoi biografi lo sanno, è notizia che manca. Sta di fatto che riuscirà a rientrare e ricongiungersi con Carlo. Dopo Josina, nascono Cosetta e ancora altri 3 figli. Le indicazioni malthusiane del partito Socialista erano di contenere le nascite, ma Maria, anche se dirigente di partito, non si attenne mai a questo invito, e nella sua vita ebbe ben dieci figli. Questo la dice lunga su quanto fosse importante per lei la libertà di pensiero.

L’esperienza all’Avanti e il licenziamento

Poi il processo dopo l’arresto a Torino

Per quanto riguarda il suo attivismo politico, tappa successiva è, sia per Maria che per Angelica, l’approdo a Milano al giornale l’Avanti, ma a Milano Maria, che sembra essere la dea della fertilità, si ritrova incinta del 6° figlio, Danilo, e due anni dopo partorisce la settima, Olga. L’azienda agricola di Carlo non va bene e lui si ritrova disoccupato. Deve provvedere a tutto lei e il suo stipendio di maestra non basta. Sono tempi duri. Le manca il tempo di fare comizi. Gli amici del partito non la vedono più con gli occhi di una volta. Ora nel giornale ‘La difesa dei lavoratori’ porta avanti una rubrica di dialogo con le donne, ma Maria ed Anna, l’esule ucraina che lo dirige, non si sopportano. Anna è una donna elegante, sempre ben truccata e vestita. L’altra si trascura e ha un corpo pesante deformato dalle gravidanze. Maria con le sue ostinate idee contro i preti e persino il Natale, apertamente professate: “Non è il Natale la negazione più efficace dello spirito di mortificazione e di rinascita che è l’essenza del Cristianesimo?”

Ma è un’insegnante e non le è consentito parlare così, dunque la scuola a questo punto la licenzia, e ritorna in Piemonte. Qui è di nuovo lei, di nuovo seguita da migliaia di donne. Scoppia la guerra ed è tra i pacifisti, Carlo tra i militaristi. Le loro strade si separano. Lei chiamata dal Partito a Torino, lui a lavorare nella provincia milanese. I figli vengono affidati agli zii o all’ educandato. Poi accadono due eventi importanti. Maria a Milano viene arrestata insieme a 1500 operai nel corso di una manifestazione. Dovrà subire un processo.

E Carlo muore in guerra perché gli è semplicemente scoppiata una bomba tra le mani, ma ne fanno una sorta di eroe. Gli dedicano molte cerimonie pubbliche, Maria non viene mai invitata. Vengono invitate solo e sempre le sue sorelle. Dei loro sette bambini si parla come di poveri orfanelli. Ma la forza di Maria non è povera ed ecco una foto dove viene ritratta con tutti i suoi figli che «le si stringono attorno senza lasciare neanche un vuoto, un interstizio. In piedi o a gambe incrociate per terra, le fanno da contorno disegnando un’orbita quasi perfetta. Un quadro religioso. Ma di quella religiosità popolare che a Maria non dispiace poi troppo: in tutte le religioni, ha scritto una volta, si cela quel profondo significato di giustizia e di umanità che sostanzia la filosofia del socialismo. L’ottava figlia, Goliarda, la descriverà integra e disumana ma rassicurante, col suo seno grande..» – Maria Rosa Cutrufelli.

Sotto accusa come madre, le sue parole

al processo hanno fatto la storia

Al processo, dove viene anche messa sotto accusa come madre, per non essersi occupata sufficientemente dei suoi figli, lei dirà: «I figli non ci appartengono, e soli hanno il diritto e il potere di scegliere il loro cammino verso quel punto cui la natura li ha destinati». Parole mai pronunciate agli inizi del novecento.

Accanto a lei ci sono tutti, a partire dalla prima, Josina, che l’adora ma fisicamente non la seguirà. Poi Cosetta (che invece dice di odiarla perché non c’è mai), Licia, Olga, Jose, Ivanoe, Danilo. Al processo, dove lei per amore dei figli si ‘piega’ e accetta una difesa che parli di loro , delle loro necessità, viene condannata a tre anni di reclusione. Soffrirà soprattutto la mancanza di notizie, ma sconta solo sette mesi ed è di nuovo libera: le guardie innalzano il tricolore, è la fine della guerra. Ma l’aria che a Torino si respira non è propriamente quella della vittoria. Le strade sono piene di mutilati che chiedono l’elemosina, i muri imbrattati di scritte nere.

Dopo questi mesi di lontananza, a Stradella i figli la guardano intimiditi, invece i compagni l’aspettano: in Italia per la fame ancora si sciopera, c’è bisogno di lei, che riprenda a viaggiare. In uno di questi viaggi, a Volterra, incontra un avvocato siciliano anche lui vedovo, di nome Peppino Sapienza. Un uomo dai grandi sopraccigli neri e un cravattino al collo. Quanto è loquace! Anche lui socialista, anche lui libertario. E (destino?) Maria viene nominata propagandista per la Sicilia. Lui è di Catania e proprio a Catania lei assume la segreteria della Camera del Lavoro. Va avanti e indietro, come sempre. La chiamano la Samaritana e con questo nome inizia a firmarsi. C’è la mafia che fa da padrona, ci sono le sassaiole dei fascisti, ma lei non si ferma. E non lo fa neppure la notte che danno fuoco alla casa dove al momento vive con Peppino, in libera unione. Lei soffre d’insonnia, è sempre sveglia a pensare e avverte il fuoco che in un attimo divampa e investe anche la porta. Sveglia Peppino e insieme si calano fuori lungo le lenzuola annodate.

La lotta allo squadrismo e all’ascesa di Mussolini

che definisce un agitatore, non un uomo di stato

Dopodiché si trasferiscono a Catania, nella grande casa dell’«avvocato dei poveri», coi figli di lui e quelli di lei tranne Josina, che vive al nord col fidanzato. Tutti come veri fratelli, tutti in una grande famiglia anche se il papà e soprattutto la mamma sono assenti per lavoro. Maria dirige l’Unione, e siccome il giornale ogni tanto viene chiuso (poi riapre), trova tempo per scrivere e anche pubblicare una raccolta di racconti dal titolo La spiga. A 40 anni, con nelle ossa una stanchezza infinita, ma ancora entusiasmo nel cuore, partorisce una bimba cui danno il nome di Goliarda, ma la neonata nasce e muore. Nel frattempo Maria ha un nuovo impegno: combattere lo squadrismo che segna l’ascesa di Mussolini. Le costerà ancora sette mesi di carcere e quando uscirà, ci sarà ad attenderla il dolore per la morte del figlio Danilo, di appena dodici anni.

Maria, che detesta Mussolini, sull’Unione scrive: «La nostra borghesia non ha dignità di classe. Pur tanto superba, non ha saputo esprimere un uomo che la rappresentasse e si è abbassata a pescarlo tra i turbolenti. Ha scelto un agitatore, non un uomo di stato».

Ancora anni di lotte, con tutte le associazioni e i giornali che vengono chiusi, l’Unione che diventa giornale clandestino. Ogni opposizione viene ritenuta delitto di stato. Ma la Maria materna pulsa sempre e dà alla luce ancora una piccola Goliarda, e successivamente un fratellino che giocherà con lei per pochi anni, poi lui morirà, e cosi Josina, per una polmonite contratta dopo una notte passata a bagno in una risaia, per sfuggire a una retata fascista. Jose morirà in prigione, impiccato o forse ucciso. Tanti dolori, tanti figli morti.

E, ora che lei è sorvegliata a vista e le sue scorribande per i paesi sono solo un ricordo, forse il dolore più grande. Ha preso in casa due figlie di Peppino nate dalle sue scorrerie sessuali, le ha accolte come figlie sue, senza distinzioni di sorta, ma una notte si sente una voce gridare: Non puoi stuprarla!!! Così le sue figlie femmine rimaste a casa, Licia e Olga, vanno via. Maria si sente inutile. Vorrebbe insegnare, ne ha ogni diritto, ma la sua domanda d’insegnamento viene rifiutata per ‘motivi morali’. La grande casa cade come lei nella solitudine. Ha murato dietro una parete tutti i numeri dell’Unione. Dietro quella parete ci sono tante lotte, c’è tutta la sua vita. Eppure, l’indice pacifista della Samaritana le fa ritenere che col nemico purtroppo bisogna cercare un’intesa, al di là degli asti, bisogna dialogare, nell’interesse comune. Quando diventa madre di Goliarda, la investe una felicità così grande, così totale. La madre di tutte le felicità. Ne è consapevole e la vive quasi con un senso di colpa. Lei, la rivoluzionaria che sosteneva che non bisogna vivere di solo amore materno, che è capace di tutto, anche di togliere agli altri per dare ai propri figli.

Ricoverata in clinica psichiatrica con falso nome

termina i suoi giorni nella Capitale

Quando Goliarda va a Roma, per studiare all’accademia Silvio D’Amico, lei l’accompagna. I soldi sono pochi, vivono in una piccola stanza dove quando Goliarda prova le sue parti lei non può far altro che mettersi a letto. Studia il latino e greco, legge l’Iliade e l’Odissea. E un giorno in mezzo a tutte quelle letture, la sua mente comincia a conoscere il vento, vacillare. Viene ricoverata in clinica psichiatrica, sotto falso nome. Goliarda va tutti i giorni a trovarla, rischiando la vita per superare i posti di blocco. Poi la memoria di Maria fa un giro di ritorno, e ancora qualcun altro. Esce, ritrova i compagni di un tempo, progettano cose nuove, ma non è lontano il giorno della fine, il giorno in cui chiude per sempre gli occhi e secondo Goliarda, posa la sua vita come si posa un fardello.