Nel 1868, il martedì grasso cadde il 25 febbraio e in quella data il popolo napoletano – o napolitano, com’era d’uso allora – festeggiò il Carnevale portando a Largo ‘e Palazzo (attuale Piazza del Plebiscito) un grande carro allegorico tirato da quattro buoi, sul quale c’era gente vestita di stracci e con una scritta esemplare: “de la Sfrantumazzione de lu Populo napulitano”. Tutto intorno una compagnia di guitti e saltimbanchi intratteneva il popolo con frizzi, lazzi e canti carnascialeschi; in questa occasione sul carro si intonò per la prima volta “Italiella, Italià” una canzone popolare, rimasta di autore anonimo che fu ripresa nel 1977 dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare di Roberto De Simone, Peppe Barra, Eugenio Bennato e con Giovanna Marini, Teresa De Sio, etc..

Il contesto storico in cui nacque questa canzone è cruciale per comprenderne appieno il significato e l’importanza. Il Regno d’Italia era stato fatto da poco, nel 1861, ma l’unificazione non aveva portato nulla di buono alle popolazioni meridionali che contrariamente a pochi anni prima, ora si trovavano in condizioni precarie: il porto – da sempre motore del Regno – era fermo, e quindi tutto il lavoro a cascata scomparso, e si aggiungeva la leva obbligatoria, tasse mai pagate prima per mantenere l’esercito piemontese, una totale mancanza di opportunità; queste furono le cause del malcontento della gente che iniziò a emigrare nelle Americhe.

Attraverso un testo sarcastico e critico, “Italiella, Italià” denunciava queste difficoltà; l’Italia viene rappresentata come una donna di basso lignaggio ma con pretese di gran signora, che si toglie tutti gli sfizi a spese del popolo dell’ex Regno delle Due Sicilie, nell’indifferenza totale del nuovo sovrano (“pavammo nuie da sotto/ e Manuele se ne fotte”). La cronaca viene sbeffeggiata attraverso una serie di riferimenti abbastanza sconci alle mogli dei grandi personaggi, offrendo una finestra sulle tensioni dell’epoca: attraverso un linguaggio popolano, ironico, sicuramente sguaiato, la canzone mette in luce le disuguaglianze provocate dall’occupazione piemontese.

Riporto qualche passo più significativo del testo con rispettosi e semplici commenti, cercando di collocarli nel contesto storico dell’epoca.

“O Italiella, o Italià. ‘Mmiez ‘e cosce d’a frescura llà se ferma ‘o Nainanà”

Il verso inizia con un richiamo diminutivo – quasi dispregiativo – alla figura allegorica dell’Italia: Italiella. La parola “cosce” può essere interpretata come un riferimento ai luoghi e alle risorse del Regno perso, mentre “ ‘o Nainanà” se alcuni ci vedono solo un suono onomatopeico che evoca un’immagine di riposo o inazione, altri ci vedono – non nominato – la persona di Vittorio Emanuele II che si è fermato a godere delle bellezze (‘a frescura) del Regno di Napoli.

“ ‘a bannera ‘e tre culure mò c’ ha dato ‘a libbertà…”

Qui, il riferimento alla bannera ‘e tre culure (bandiera tricolore) rappresenta l’unificazione dell’Italia sotto una sola bandiera. La frase “mò c’ha dato ‘a libbertà” è palesemente ironica: sebbene la bandiera simboleggi l’unità, le condizioni reali del popolo napoletano suggerivano che questa libertà era solo nominale, avendo portato solo peggioramenti concreti alla vita quotidiana.

“O Italiella, o Italià. T’he fatto la vunnella Talià, te l’he fatta de tre culure e nuje simme rimaste annure, comme c’ha fatto mamma, scauze, annure e muorte ‘e famme”

Questa strofa utilizza un linguaggio vivace e diretto per criticare le disuguaglianze create dall’unificazione. “Vunnella” -gonnella – si riferisce al vestito, all’abbigliamento; “t’he fatto la vunnella Talià” dice che l’Italia s’è vestita di nuovi colori (quelli della bandiera), mentre “nuje simme rimaste annure” significa “siamo rimasti nudi”, sottolineando che i benefici dell’unificazione non sono arrivati al popolo meridionale, che ora vive in povertà “scalzo, nudo e morto di fame”.

“O Italiella, o Italià. ‘A mugliera ‘e Garibaldi venn’a ‘nzogna e accatt’o lardo, ‘a mugliera ‘e Carlo Alberto tene sempe ‘a cascia aperta, ‘a mugliera ‘e Napulione sape fà ‘nu cuppulone, ‘a mugliera ‘e Manuele vasa ‘o pesce ‘e san Rafele”

Questa parte del testo introduce una serie di personaggi storici e le loro mogli, usando queste figure per fare satira negativa: la “moglie di Garibaldi” vende la sugna e compra il lardo, evoca il commercio fatto a danno del popolo napoletano pretendendo di comprare merce a basso costo per rivenderla altrove a prezzi maggiorati; la “moglie di Carlo Alberto” tiene sempre “ ‘A cascia aperta” (la cassa per incassare le tasse) sta ad indicare i tributi mai visti prima e imposti al popolo per la gestione finanziaria dei Piemontesi, la moglie di Napoleone “sape fà ‘nu cuppulone”… chi conosce bene il napoletano sa che in lingua ‘o cuppulone è la “masturbazione maschile”, qui i versi alludono -secondo molti- all’attitudine degli invasori di fare cose piacevoli a vedersi, ma poco utili ai napoletani, ed infine, la moglie di Manuele (il Re) che “vasa ‘o pesce ‘e san Rafele”, benché sia un evidente doppio senso, si riferisce all’uso sacro e profano delle donne sterili di andare a Materdei a baciare il pesce in mano a San Raffaele e viene interpretato come l’ennesimo gesto piemontese, simbolico, inutile e privo di valore pratico, dato che le donne sterili rimanevano tali.

Ma il ritornello più crudo della canzone tratta il rimpiazzo dei Ducati oro, moneta pregiatissima del Regno (ed infatti trafugati tutti in Piemonte), con la moneta –cartaginesa- di carta Piemontese: T’he fatto la pettenessa talià, te l’he fatta cu li Turnese ca pigliaieno ‘a ‘stu paese, pò ce dettero pe’ surpresa ‘a muneta cartaginesa…

Cosa dire? Questo canto del Carnevale di oltre 150 anni fa è sicuramente un inno alla sagacia e all’ironia napoletana, seconda solo a quella fiorentina; dopo l’invasione di un Regno che era in pace con tutti e l’annessione violenta -ricordata nei libri come Unità- il sud Italia soffrì di gravi disuguaglianze economiche. L’industrializzazione e lo sviluppo economico furono concentrati principalmente nelle regioni settentrionali, lasciando il Mezzogiorno in una situazione di arretratezza e povertà. Le politiche del nuovo governo trascuravano i bisogni delle popolazioni meridionali considerate colonie, accentuando il divario economico e sociale.

Approfondendo, Italiella Italià va inquadrata nel contesto della disillusione post-unitaria, in cui molte promesse risorgimentali si rivelarono illusorie per il popolo meridionale. Il 1868 era un momento particolarmente critico: il Regno d’Italia, nato da pochi anni, stava consolidando il suo potere con politiche fiscali pesanti e repressione del brigantaggio, che colpivano duramente le classi popolari del Sud.

Approfondendo, Italiella Italià va inquadrata nel contesto della disillusione post-unitaria, in cui molte promesse risorgimentali si rivelarono illusorie per il popolo meridionale. Il 1868 era un momento particolarmente critico: il Regno d’Italia, nato da pochi anni, stava consolidando il suo potere con politiche fiscali pesanti e repressione del brigantaggio, che colpivano duramente le classi popolari del Sud.

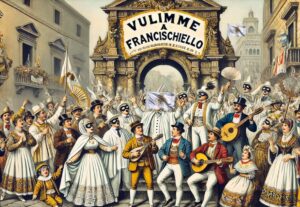

La canzone è un canto di protesta popolare e fa parte della pesante satira carnevalesca usata e tollerata all’epoca quando nei giorni di Carnevale -per tradizione secolare- era consentito (quasi) tutto; la lingua, l’ironia e la musicalità popolare rendevano il messaggio ancora più incisivo, permettendo a larghi strati della popolazione di identificarsi nel lamento collettivo anche rischiando con finti pannelli pubblicitari di una fantomatica Osteria “Vulimme a Franceschiello” e poi con caratteri piccoli “vino bbuono, maccaruni e meveza a l’acito”

Oggi, Italiella Italià è un prezioso documento di storia sociale, ed è anche una testimonianza della vitalità della satira popolare napoletana, capace di trasformare il dissenso politico in spettacolo, usando il Carnevale come occasione per una critica sociale che, sebbene mascherata dal tono giocoso, colpiva nel segno. Italiella Italià andrebbe approfondita da Storici ed esperti di Linguistica romanza per riscoprire una forma di protesta dimenticata, ma anche per riflettere sulle radici di problemi che ancora oggi segnano il dibattito italiano.

Per chi volesse riascoltare la NCCP in Italiella Italià

Per il testo completo: https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=31908