Dove saranno (io ripeto) i teppisti

Che fondarono le polverose strade

Di terra o in dimenticati villaggi

La setta del coltello e del coraggio?

… che senz’odio,

Senza guadagno o amore si assalirono?

( … ) oggi … quei morti vivono nel tango.

Nella musica stanno, nelle corde

Della chitarra dal suono ostinato

Che trama nella milonga felice

La festa dell’innocenza e del coraggio.

“ (…) odo l’eco

Dei vecchi tanghi di Arolas e Greco

Che già vidi ballare sulla strada (…)

In quegli accordi sono antiche cose”.

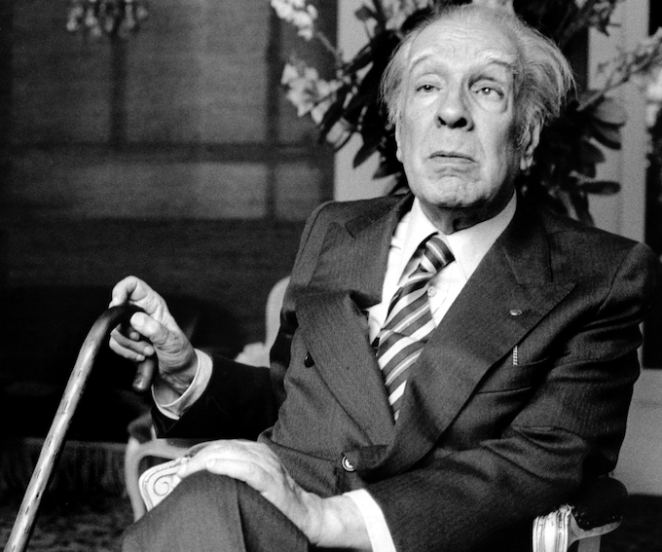

J.L. Borges

Forse, per dire con Borges, se i fatti sono precisi la memoria non lo è. Quindi tutto va preso con cautela: le ricostruzioni non sono i fatti e qualcosa sfugge, chissà dov’è finito e dove resta nel tempo.

Non mi sembra gran merito riportare le opinioni di un altro sul tango, ma questi si chiama addirittura Borges. È bastato andare a cercare e riportare, con qualche precisione. D’altro canto, possiamo farci un’idea più precisa soltanto se consultiamo chi ha raccolto testimonianze e racconti sui luoghi di nascita: e anche questa può essere un’esperienza, come e in modo diverso da un viaggio.

Ricordiamo tutti Evaristo Carriego come titolo di un magnifico tango di Piazzolla (ma, anche, di uno non meno importante credo, di Rovira); qualcuno sa che Carriego è stato un grande poeta argentino e che Borges ne ha scritto una biografia, con questo titolo, appunto: Evaristo Carriego. Nei capitoli qui dedicati alla storia del tango, Borges, dopo avere inquadrato il legame stretto tra il poeta Evaristo Carriego e la Buenos Aires del suo tempo, conclude “Avremmo, dunque, uomini dalla vita miserabile, gauchos[1] e orilleros[2] delle sponde del Plata e del Paranà, capaci di creare, senza saperlo, una religione, con la sua mitologia e i suoi martiri, la dura e cieca religione del coraggio, di essere pronti a uccidere e a morire. È una religione vecchia quanto il mondo, ma sarebbe stata riscoperta e vissuta, in queste repubbliche, da pastori, macellatori, mandriani, profughi e ruffiani. La sua musica sarebbe quella di recitativi delle milonghe e dei primi tanghi”.[3]

Borges dunque è chiaro: anche se la sua è una posizione,[4] egli la argomenta attraverso la letteratura esistente e servendosi dei cuentos degli anziani, che va a trovare nella città, perché in essi qualcosa, nella instabile memoria, dev’essere rimasto. Se alle cose non è possibile tornare, almeno la memoria qualcosa ne rende, forse.

Dalla precedente citazione mi pare si possano comprendere due cose importanti. La prima è che il mondo del tango, negli anni della sua comparsa, includeva ogni sorta di persone e (si deduce) ancor più dopo il suo successo e adesso. Debbo aggiungere: sono cambiate moltissime cose, forse il tango non si riconoscerebbe, ma così è anche oggi, il tango è socialmente molto promiscuo, nel senso che attrae tutti, se vogliamo è democratico e interclassista: perché non dovrebbe? Ma poi, all’interno di questo mondo, si formano circoli chiusi, per esempio di quelli bravissimi, o che si reputano tali, o di questa scuola, in cui gli appartenenti ballano quasi esclusivamente tra di loro, o in questo festival, in cui ballano solo per conoscenza personale … questi, criticabili o no, sono fatti – le cose stanno così, e chi vuole provi a cambiarle.

La seconda: la musica delle milonghe, dell’origine del tango, e dei primi tanghi, è la musica di quella società di gauchosimmigrati e abitanti dei sobborghi, per cui si stabilisce una sorta di corrispondenza tra la società del malaffare e della malvivenza, o della equivoca convivenza, e il tango: e anche questo sembra verosimile. Ma ciò non vuol dire che il tango sia nato nelle periferie: “le ricerche da me condotte sul filo della tradizione orale, certamente non lo confermano (…) i miei informatori concordavano tutti su un punto essenziale: la nascita del tango nei lupanari (…)”,[5] dice Borges. Lupanari non è periferie. Solo più tardi il tango s’impose anche alle classi popolari, fino a diventare, come oggi, “un modo di camminare”.[6]

Così nel racconto L’uomo della casa rosa [7] che però è, per dichiarazione dello stesso Borges,[8] solo un racconto, e pertanto lo menzioni ma con molta cautela: là si offre la visione di quel che Borges “immagina” potesse essere il tango agli inizi: si mettono senz’altro insieme la milonga e il coltello, il coraggio che sfida e la viltà e la rinuncia improvvisa al coraggio, la morte che viene all’improvviso e la donna. Un racconto d’invenzione su alcuni dati, insomma.

Mi sembra che qualche punto possa essere interessante: quelli dell’etica della lealtà, del coraggio e spesso dello stesso disinteresse o distacco con cui si conduceva e si poteva concludere un duello per sé mortale. “La natura erotica del tango è stata avvertita da molti, non così la sua indole litigiosa (…), la convinzione che combattere può essere una festa (…) Il tango antico, in quanto musica suole trasmettere (…) bellicosa allegria.[9] E per Borges tanghi antichi sono p. esempio Felicia e La morocha, Don Juan, La viruta e La tablada;[10] altrove egli parla dell’ “aspro impeto festaiolo dei tanghi di Greco, di Arolas e di Saborido”.[11]

Non sono certo che Borges personalmente condivida la tesi del duello ricercato come prova di coraggio, e quindi che egli ritenga onorevole la morte violenta in duello. Nemmeno credo che per il sofisticato intellettuale che egli fu la morte violenta in duello fosse la sola di per sé onorevole. Ma egli seppe intendere quei valori, e poi la cosa potrebbe dipendere dall’etica e dalla circostanza. Ciò che oggi nella stessa Buenos Aires può sembrare inconcepibile (ma non credo, credo dipenda dalla mente e dalla cultura dell’uomo), ieri poteva essere una consuetudine, sebbene non generalizzata, in certi ambienti. Di sicuro, in contesto militare l’idea è sempre stata questa: ma un avo di Borges ha combattuto e vinto, con i suoi uomini, la storica battaglia di Junín (…) e un altro, il colonnello Francisco Borges, è morto combattendo – entrambi, come si dice, per la patria, ed egli ne va fiero; poi, per quanto riguarda la violenza in un contesto diverso, quello delle periferie bonaerensi, come valore a sé stante, altro sono le ricostruzioni storiche, per cui si definisce quel periodo in base a questi caratteri, e un’altra cosa possono essere le propensioni, possibilmente pacifiche, del grande autore.

Infine, se s’intende così il tango, “Forse la missione del tango è proprio questa: dare agli argentini la certezza di essere stati valorosi, di avere già adempiuto ai loro obblighi di coraggio e di onore”.[12] E questo era precisamente, pare, l’intento di Borges: offrire agli argentini gli elementi, anche attraverso una mitologia del tango, per sentire una patria, una nazione, dunque una identità nazionale.

Si può trasferire tutto questo all’umanità?

Certi valori, senz’altro, credo. Posso dire, per quanto mi riguarda, che anche rispetto a coloro di cui uno conosce atteggiamenti poco simpatici nei suoi confronti, la lealtà non dovrebbe venir meno, o potrebbe non mancare mai. Non amare la doppiezza e l’ipocrisia, sebbene si conoscano le mediazioni. E poi, l’inimicizia è una cosa, l’infamia un’altra.

Mi piacerebbe che del mondo del tango si potesse dire “Non c’erano scontri né gomitate, ma decenza e contegno”[13] ed è quel che tutti diciamo di volere, no? Ma oggi come allora, nel mondo del tango, non girano solo questi valori, v’è anche il negativo, come nel mondo. Altro che le immagini di carta patinata. D’altro canto, a detta di Borges, a suo tempo si vedeva di peggio, come le uccisioni e i duelli.

Borges insiste su questa mitologia fatta di musiche, di coraggio e di coltelli: basti vedere come la celebra ovunque, quando parla della sua vita in Buenos Aires e dei suoi avi argentini, della storia nazionale e sudamericana, in cui la sua famiglia ha avuto una grande parte, anche negativa (Borges dice d’essere anche imparentato, sebbene indirettamente, con il famigerato dittatore Rosas) e quando ricostruisce la storia del tango, ovviamente.

Ho voluto privilegiare questa tesi di Borges non perché io la ritenga senz’altro vera ma perché mi sembra verosimile. Ma in ogni caso, se il tango è nato così, esso è cambiato: lo dice Monica Fumagalli, precisa interprete di Borges (vedi pubblicazioni) e maestra milanese di tango e lo dice Borges. Il tango, passando per Parigi a inizio XX secolo e diventando tango-canción, soprattutto con Gardel, ha conosciuto il successo mondiale ma è molto cambiato.

Ma lo menziono soprattutto per evidenziare un’altra coincidenza con quel che sente Borges, e che mi ha sorpreso: quando parla di Evaristo Carriego, Borges dice che non apprezza la “frazione di pianto che affiora nella sua parola”[14] e quando introduce ai poemas para las seis cuerdas[15] cioè testi di milonga per chitarra, egli riferisce come nei primi tempi non collochi tanto la musica dei grandi autori successivi ma “l’immagine di un uomo che canticchia, sulla soglia di un androne o del suo emporio, accompagnandosi con la chitarra” per cui “le parole contano meno degli accordi”, ma soprattutto precisa di aver “voluto eludere gli esagerati sentimentalismi del «tango-canzone»”:[16] ora, il fatto che un così raffinato pesatore di parole come Borges accentui, nello spazio di una riga, “esagerati sentimentalismi” con “inconsolabile”, entrambe espressioni riferite al tango-canción, corrisponde, come accennavo, esattamente a un mio modo di sentire un certo tipo di tango: così esso rischia di essere d’un sentimentalismo stucchevole. Ma tutto concorda con l’etica del coraggio, che Borges ama e descrive. D’altro canto, se il tango è nato in un periodo definito epico della storia dell’Argentina, a cui si applica bene quell’etica (sebbene non vi si comprenda solo quella), vi risulta poi sovrapposto nel tempo il piagnucoloso contenuto e il tono di certe canzoni. Lo so, anche questo c’è nel tango, e anche questo contribuisce tuttora al suo successo: dunque, anche la presenza della componente sentimental-e (- istica) è un fatto nella storia del tango. Ma ognuno è libero di avere o di condividere i gusti che crede, no?

E difatti mi piace molto, ovviamente, Cumparsita: cos’ha a che fare quest’opera con il tango-canción? E tanghi come la viruta, così tonici e ritmati, cosa vi hanno a che fare? Gli stessi Di Sarli, Pugliese, D’Arienzo, tanto diversi tra loro, sebbene “moderni”, hanno sempre a che fare con quel tipo di tango? Nel tango e nelle sue parole c’è di tutto. Voglio solo dire che il tango non è, comunque, solo il tango Anni Venti di Gardel e di dopo. Può essere molto altro.

Un’ultima cosa.

Si sente dire che il tango “non può essere spiegato diversamente che come un modo di vivere” o “come un modo di essere”.

Scommetto che, se qualcuno domandasse a questi amici cosa vogliono dire, e com’è allora quel modo d’essere che è il tango, essi non saprebbero rispondere altro che questo: “il tango è questo modo di vivere, che è il tango”.

Sono d’accordo sul fatto che, per vivere bene, non c’è bisogno di pensare un po’ di più o così dicono. Eppoi le definizioni circolari o tautologiche non ci spiegano molto. Tanto vale non parlare, basterebbe ballare. A ciascuno, perciò, il suo tango.

Nocera Inferiore, 9 settembre 2013-14 agosto 2015.

[1] Gauchos sono i contadini e mandriani a cavallo argentini – v. Monica Fumagalli, Borges e il tango, Milano 2003, p. 163.

[2] Orilleros: abitanti delle spiagge – orillas – e quindi, per estensione, portegni., abitanti dei quartieri del porto. V. M. Fumagalli, cit. p. 163.

[3] J. L. Borges, Evaristo Carriego, in Tutte le opere, Milano 1984, v. I, pp. 279-80.

[4] Discutibile punto di vista, con imprecisioni, come obbietta M. Fumagalli (v. op. cit., pp. 162-3; ma è vero anche che Borges influisce sul tango (come vede M. Fumagalli, cit., pp. 163-4).

[5] J. L. Borges, Evaristo Carriego, cit., pp. 263-4.

[6] Ivi, p. 265.

[7] Cfr. J. L. Borges, Opere complete, cit., v. II, pp. 494- …

[8] Cfr. J. L. Borges, Opere complete, cit., v. I, pp. 443-4. Peraltro il racconto sembra trovare riscontro in un resoconto verosimile, perché fatto di persona da uno dei protagonisti di quel racconto a Borges: cfr. J. L. Borges, Storia di Rosendo Juàrez, in Il manoscritto di Brodie, in Opere complete, v. II, cit., pp. 385-391.

[9] J. L. Borges, Evaristo Carriego, cit., pp. 266-7.

[10] Cfr. ivi, p. 263.

[11] Ivi, p. 238.

[12] J. L. Borges, Evaristo Carriego, cit., p. 268.

[13] J. L. Borges, L’uomo della casa rosa, cit., p. 499.

[14] J. L. Borges, Evaristo Carriego, cit., p. 187.

[15] J. L. Borges, Para las seis cuerdas, in Opere, cit., v. II, p. 207.

[16] Ibidem.