Perché anche a non voler prendere alla lettera la paradossale affermazione di Eugenio Montale che tutto sommato la differenza fra prosa e poesia non consiste in altro se non nel fatto che nella prima le parole e le frasi sono collocate una accanto all’altra, mentre nella seconda sono collocate una sotto l’altra; anche a non voler prendere alla lettera questa affermazione, resta la verità che certi limiti, certe barriere tra arte e arte sono oggi (e non da oggi) molto meno avvertiti (e giustamente) che nel passato, o sono avvertiti come sostanzialmente formali ed estrinseci, se non artificiosi. È l’intima tensione del discorso, infatti, che fa o non fa poesia; è la qualità e l’originalità del linguaggio: è il tono, soprattutto (pensate a certi passi tutti lirici del romanzo manzoniano; e pensate a certi altri passi, tutti narrativi e prosastici del poema dantesco). Si tratta di un estratto da un lungo articolo di terza scritto su “Il Mattino” a firma di Bruno Lucrezi dal titolo “Poesia di Rea”.

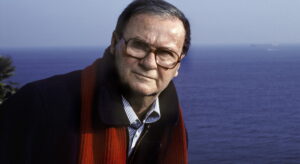

Un’intensa ed efficace recensione che dà risalto al poeta Rea piuttosto che allo scrittore, imputando, addirittura, al narratore nocerino il difetto di non essersi reso sufficientemente conto del “suo essere poeta” e, soprattutto, di esserlo sempre stato. Tutto ciò riportato nel nuovo libro di Vincenzo Salerno, Andavo a piedi scalzi in questa fiaba, D’amato editore, pag. 177. Sottotitolo: Domenico Rea poeta, lettore-critico e recensore di poesia. Diciamo subito un libro ben congegnato, fatto ad arte, come dire a misura sartoriale, – l’aggettivo sarebbe senz’altro piaciuto a Rea oltre che a calzargli perfettamente – quindi, preciso, accurato e leggero come le lane che Rea, ormai, famoso e affermato scrittore, indossava con trasandata vanità ed eleganza. Il libro è ben diviso in fasi, periodi essenziali della vita dell’uomo e dello scrittore, accompagnate da poesie come durate che segnano il tempo di una formazione sofferta e caparbia, irriducibile e puntigliosa – Luigi Santucci, cono affetto, lo definisce “testa di fiammifero impomatato” – di un uomo che vuole salire, che reclama di arrivare, che ha la natura del fauno e dello scugnizzo come l’indole di una divinità greca ambigua e luminosamente velata. La sua sarà, in ogni caso, una delle voci più autorevoli, discusse e, forse, legittime di Napoli e di quel Neorealismo cui Rea resta saldamente e intimamente legato, sebbene in lui resista ed esista quella materialità della lingua, tutta carne e sangue, terra lavica, mare a fianco e plebe, che non riesce a innalzarsi fuori dalle forme di una liricità diffusa e di una luce a brandelli, mediterranea e arcana. Non c’è cosa più bella ad un paese/fatto di pietre di campane paglia,/quattro nuvole in cielo, e due formiche/che si dicono ingiurie in tutta fretta/su un filo d’erba che questo e quello./La sera è un davanzale di lumini/accesi da un romito uomo selvoso,/che scende dal paese addormentato;/e tutti dicono di aver visto Dio.

In tutto sette capitoli, dicevamo, ben disposti, raccolti e uniti da poesie, una sorta di biografia, ritratto essenziale, ritmata da inframezzi poetici sia editi sia inediti, che Enzo Salerno dosa sapientemente offrendo al libro una leggibilità e delicatezza non indifferente. Ciò reso possibile da alcuni lasciti che Lucia Rea, figlia di Domenico Rea, ha donato al Polo bibliotecario di Area Umanistica dell’Università degli Studi di Salerno. Così come, grazie ai tanti eredi di autori-corrispondenti di Rea che hanno permesso l’utilizzo di testi di loro proprietà, si fa conoscenza di scritti che permettono un nuovo avvicinamento a un autore che, a detta di Francesco Durante, curatore del Meridiano Mondadori, dal quale Enzo Salerno apprende la stessa cronologia e genesi compositiva dei testi poetici, resta, nella sua tormentata vicenda personale di scrittore troppo legato ai multipli di una certa napoletanità, ancora troppo provinciale, “rilevando il suo isolamento e la sua lontananza dalla scena letteraria nazionale”. Qui, mi permetto di dissentire, ma credo ciò non faccia torto né a Durante né all’opinione generale che inquadra Domenico Rea nel ristretto ambito della letteratura meridionale, quantunque i suoi pochi romanzi, soltanto due e a distanza di molti anni, l’ultimo Ninfa Plebea, 1992, Premio Strega nel 1993 e il primo Una vampata di rossore, 1959 e vincitore del Premio Napoli. Domenico Rea non è per niente un autore marginale, se per marginalità si voglia intendere, appunto, una sorta di confinamento in cerchie occludenti un certo spessore letterario.

La lingua di Rea è un linguaggio che sa di sé meglio di qualsiasi altra scrittura o liturgia letteraria. Così come le sue ambientazioni non hanno nulla del singolare, ma si ergono a paradigmi di un’universalità che indaga l’uomo nelle sue viscere più remote attraverso una sensibilità maniaca e carnale. La vera letteratura è sempre esigenza di esplorazione profonda, non di facili, per quanto pregnanti, etichettature. Né la vita, ciò vale di qualsiasi autore, può inficiare una scrittura e una volontà d’indagine autentica e commisurata, armonizzata a un punto, a un centro, dove la letterarietà ha altri maestri, altre tradizioni, altri logoramenti.

Si sa quanto la provincia effettiva, o quanto un luogo, Napoli, con tutta la sua bellezza, con tutti i suoi stereotipi può annullare e ammaliare qualsiasi mente, anche la più sopraffina e ostinata, folle, com’era quella di Rea, una personalità dirompente, verace, anche malinconica e generosa, almeno per ciò che ne dicono i suoi amici-nemici o semplici conoscenti; qui non si parla di gente comune, ma scrittori e poeti del calibro di Anna Maria Ortese, di Raffaele La Capria, di Luigi Compagnone, di Quasimodo, di Montale, di Ungaretti e di tanti altri che si conoscono man mano leggendo questo prezioso e benvenuto volumetto che, a dirla tutta, non fa altro che aggiungere con onestà e rigore scientifico quel lato nascosto che Rea ha frequentato per tutta la vita con discrezione e con umiltà. Forse, come dice lui stesso, non sentendosi all’altezza, perché la poesia è quell’inimitabile arte riservata agli eletti. Si considerino pertanto come schizzi e note ai margini del mio lavoro di scrittore in prosa, scriverà Rea dei suoi versi nell’ultima pagina della seconda edizione di Nubi. Invece, in una lettera a Rea del 1976, riportata da Enzo Salerno, Mario Stefanile, che di Tredici Poesie era stato curatore e autore della “Piccola nota su Rea poeta” sulle pagine della rivista Nostro tempo, – Nubi era composta di Tredici poesie più tre nuove – così scrive all’amico: «Carissimo Mimì, ho avuto i tuoi due libri e subito sono andato a leggere i tuoi versi, dove i luoghi dell’infanzia e voci prime dell’anima, le malinconie e gli impeti fanno come un’aerea catena metrica, proprio “nubi” che si legano e si slegano nel capriccio dell’ozio. Alcune di queste poesie sono veramente colme di ansiosi presagi, sono proprio l’altra faccia della tua vita di scrittore (forse quella alla quale stai sempre più somigliando via via che si placa il tumulto…)».

Che dire di più? Soltanto invitarvi a leggere questo piacevole libro, poiché è ben fatto e curato. E con un’egregia bibliografia. Infine, si vuole ricordare che la poesia non può essere svolta da una qualsiasi cultura né da un qualunque autore, perché essa si fonda ogni volta su un sentire vero e senza compromissione o tentennamenti. E ciò era il sentire di Domenico Rea, che con onestà riconosceva di aver dato alla poesia un ruolo trascurabile, perché egli si sentiva di essere più che mai uno scrittore in prosa. Si sbagliava? Chi lo può dire? La poesia, la letteratura, l’arte in genere ha di bello proprio il non ammantarsi di una parola definitiva, ma semplicemente di una meraviglia, di un turbamento, e di molti dubbi.

Vincenzo Salerno, Andavo a piedi scalzi in questa fiaba, D’amato Editore, pag. 177