Il volume di Giacomo Garzya, Viaggio poetico tra luoghi e storia, trascende la mera definizione di silloge di componimenti lirici per configurarsi come un vero e proprio atlante filosofico-esistenziale. In quest’opera l’autore, agendo attraverso la doppia lente del poeta e del fotografo, si impegna in una “continua ricerca esistenziale”, con lo scopo primario di esercitare una “contraria posizione dialettica al dolore, al dramma della morte”. La bellezza non è perseguita come fine a sé stessa, ma come strumento essenziale per preservare i valori della civiltà contro l’inesorabile oblio del tempo.

L’elemento di maggiore innovazione critica e la chiave di lettura dell’opera risiedono nella dualità operativa di Garzya, ovvero nell’intersezione tra logos (parola/pensiero) e imago (immagine). Sebbene le fotografie non siano fisicamente incluse nel testo, la loro impronta estetica e stilistica è intrinseca e fondamentale per la comprensione dei versi: il lettore è invitato a realizzare una vera e propria sinestesia critica, completando così il circolo fra parola e immagine. Garzya pone la sua scrittura poetica al servizio di una “visione più storicista e da un pensiero forte”. Il suo poetare è intrinsecamente legato all’atto di “catturare il reale e trasfigurarlo con l’immaginazione”, cercando di “rendere semplice ciò che è complesso, scoprire l’armonia delle linee nella luce che cambia”. Questa tendenza nasce dallo sviluppo della sua arte visiva: la fotografia, inizialmente reportage di famiglia, è maturata in uno “studio monografico basato sui quattro elementi” (Acqua, Fuoco, Aria, Terra), culminando in una metafisica della luce, influenzando visivamente e grammaticalmente la dizione poetica. L’artista, a cui “nulla sfugge”, evoca paesaggi metafisici e lunari, caratterizzati da “chiaroscuri tenaci, caos di linee e geometrie audaci”, un omaggio a Giacomelli che riconosce nella sua arte “la fotografia più pura”.

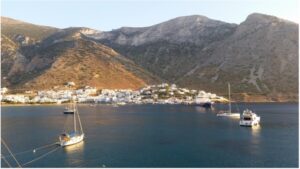

I colori utilizzati sono densi di significato emotivo: si pensi al “bianco accecante delle case” e al cielo “cicladico” di Sifnos, che insieme creano l’immagine di un presepe di luci. Altri esempi sono le tonalità ambrate e rossastre della Falanga d’Ischia, o il “tramonto rosso” di Procida, che trasmuta l’immagine del “tuo sorriso… rosso purpureo” nell’acqua del mito. Questa intensità luminosa non è statica, ma è il mezzo attraverso cui l’artista può esercitare la dovuta attenzione e permettere di “rivivere al meglio, pienamente, i lati belli della vita”. Questa continua interazione tra forma e sentimento testimonia che “niente è statico, neanche il dolore dell’uomo”.

L’io lirico che emerge nell’opera si presenta come una “storia personale di ieri e di oggi, purché si renda universale”. In questa prospettiva, il viaggio assume la valenza di un “tornare indietro per preservare qualcosa di allora”, nel tentativo di non perdere la natura percepita con il candore dell’età dell’oro.

L’opera è profondamente segnata dal lutto inesplicabile per la figlia Fanny: questo dolore è intriso nei versi attraverso un ricco apparato mitologico classico e simbolico. La memoria stessa viene supplicata di non tradire, di non spegnere la luce dei ricordi, con un esplicito riferimento al tema della persistenza della memoria caro a Dalì. L’amata è soggetta a una metamorfosi mitologica, condannata, come Euridice, a vagare lontana da ogni amore in un limbo di nebbie, segnata da un destino amaro e crudele. Il ruggito del mare a Procida diventa il suo “eterno disperato urlo”. In contrasto, luoghi come Melidoni di Kithira, dove Afrodite nacque, sono trasformati in loci amoeni nei quali il poeta desidera ritrovare la figura amata, trasfigurata.

Il “viaggio poetico” è anche un percorso attraverso la storia universale, che non teme di porre in dialogo l’Antico Sublime con l’Orrore Contemporaneo. Garzya utilizza la poesia epica non solo per commemorare le grandi battaglie del passato (come Cesare a Farsalo o Waterloo), ma anche per trattare i drammi del XX e XXI secolo, sottolineando il dovere di non dimenticare. L’autore si confronta con l’orrore della Shoah e delle dittature: a Masada incontra il “vento sordo” su una rocca inespugnata, simbolo di lotta e suicidio. La descrizione di Auschwitz è di crudo realismo: i blocchi trasudano sangue, l’orrore delle valigie vuote, dei denti d’oro e delle ceneri usate per “fertilizzare la terra senza più lacrime”. La sua poesia civile celebra anche la libertà e l’utopia, elogiando figure come Aung San Suu Kyi e denunciando l’oppressione femminile, come nel caso dell’Hijab e di Jina Emíni a Teheran. L’utopia, ispirata a Tommaso Campanella e alla sua Città del Sole, è difesa come “il principio, la scomoda verità”, necessaria a non arrendersi alla “morale gogna”.

I luoghi marini sono descritti con ricchezza sensoriale e profondità storica. La Grecia, con Delfi cercata invano come ombelico del mondo, e Monemvasia, vista come una porta da cui il cielo trasparente muove il destino verso rotte incognite, contrapponendosi all’antico tempo della navigazione verso Atene e la sapienza.

Napoli è identificata come l’origo, spesso contrapposta al Nord, e il Vesuvio è umanizzato come figura femminile, una donna che si adagia sui crateri, mentre la Corricella di Procida è un cumulo di case “abbarbicate, come unghie retrattili a difesa, variopinte”.

Il poetare di Garzya è definito “neoumanistico”, nutrendosi di radici classiche, come Omero, Saffo, Catullo e Orazio, e di richiami moderni, tra cui Hemingway, Dostoevskij, Exupéry, Joyce e Pessoa. Formalmente, vi è un uso evocativo del lessico, con la forza della parola (il logos, inteso sia come parola sia come pensiero) spesso legata a termini geografici o sensoriali precisi, come il “bafuogno” e il maestrale, o il vento marino.

Viaggio poetico tra luoghi e storia è un’indagine profonda e polifonica sulla persistenza della bellezza e dei valori in un mondo storicamente ostile. La grandezza di Garzya risiede nella sua capacità di far dialogare l’intimità del dolore personale con la vastità del dramma collettivo, mantenendo sempre viva l’aspirazione all’amore e alla libertà.

L’opera non si limita a descrivere i luoghi, ma a trasformarli in realtà memoriali, dove “l’amore e la terra sono terra e amore ora”. La scoperta delle fotografie, abbinate a questi versi, crea un corpus unitario in cui la luce catturata (la foto) e il dolore evocato (la poesia) si fondono, offrendo una testimonianza di vita che non teme l’avanzare degli anni né l’oblio.

I componimenti lirici con un’articolazione matura e coesa di etica e poesia, dove il poeta usa il mondo, dalla vastità di Machupicchu al dettaglio di una caletta pugliese, come un’immensa tela per riflettere sull’anima universale. La necessità di affiancare la parola all’immagine non è una forzatura, ma il culmine di un’estetica che vede l’occhio dell’artista come l’unico capace di cogliere l’armonia nel disordine.

L’opera di Garzya è metaforicamente vista come una lastra fotografica invecchiata (la Storia) sulla quale il poeta incide con la luce (la Poesia). Sebbene il supporto originale possa sbiadire con gli anni, minacciato dalla dissoluzione, il contrasto dei versi — chiaroscuri tenaci— permette di “rivivere pienamente” non solo i luoghi, ma soprattutto la scintilla di umanità che vi ha resistito.