Dopo il crollo del muro di Berlino abbiamo coltivato l’illusione di un futuro fondato sul dialogo e la collaborazione internazionale e invece, alla luce degli ultimi eventi e dei nuovi equilibri globali, la pace si è rivelata tanto fragile da indurre a progettare la guerra. E ogni guerra porta alla necessità di nuove strategie difensive. Quando l’aria diventa di piombo, il pensiero si rifugia nella leggerezza, aggrappandosi alle ancore immateriali per esorcizzare il presente. Qual migliore appiglio del messaggio spirituale di pace che arriva dall’insegnamento di alcune filosofie come il sufismo? Il termine “sufi” origina da “suf” che in arabo significa lana, in riferimento ai mantelli indossati dai primi monaci sufi, come segno di umiltà e distacco dai beni materiali. Il sufismo affonda le sue radici nei territori del Medio Oriente – in particolare in Iraq, Persia e Iran – tra il VII e il VIII secolo. Si sviluppa all’interno delle comunità musulmane come corrente mistica contemplativa che ricerca l’esperienza diretta con il divino, e si diffonde poi in tutto il mondo islamico, dall’Andalusia all’India. Una dottrina religiosa rivoluzionaria, che alla sua base ha la reazione contraria al formalismo e alle regole rigide dell’islam, tra cui l’obbligo all’obbedienza (sharia) delle leggi di Allah Akbar.

Pertanto, considerata spuria ed estranea dall’Islam ortodosso e, in alcune epoche storiche, pericolosa per l’unità della comunità islamica. Il sufismo si concentra sulla pratica spirituale della meditazione attraverso la musica e la danza dei dervishi mevlevi, fino a giungere al distacco dalla gravità del proprio “ego” o “nafs”- inteso come percezione limitata della coscienza umana – per giungere infine all’amore universale nella consapevolezza d’insieme. Quest’ultima abbraccia il concetto di “wahdat al – wujud” o unità dell’esistenza: tutta la realtà è un’unica realtà divina che trascende l’individualismo, il conformismo e la frammentazione sociale. I maestri sufi racchiudono l’acquisizione di tale consapevolezza in tre stadi, all’interno dei quali l’ego dominato dalle pulsioni riconosce i propri limiti e lotta contro gli stessi fino a toccare il “nafs al-mutmainnah”: lo stato di resa e di pacificazione interiore. La danza, chiamata “semà”, è una pratica mistica della confraternita Mevlevi, fondata dai discepoli di Rumi, poeta mistico e maestro persiano sufi, nato nel 1207 e morto nel 1273, sepolto a Konya, nel bellissimo mausoleo turco ad egli dedicato. Non una semplice performance artistica, così come potrebbe essere interpretata dai turisti che numerosi affollano i teatri e la splendida sala liberty della stazione ferroviaria di Istanbul, bensì un viaggio ascetico ricco di riferimenti simbolici: la rotazione antioraria sul piede sinistro mentre il destro dà la spinta al movimento, richiama il movimento dei pianeti che ruotano intorno al sole e il tentativo di sintonizzarsi con quei ritmi cosmici; il braccio destro rivolto verso l’alto e quello sinistro puntato sulla terra trasmettono l’energia celeste alle miserie del genere umano. La danza, accompagnata dal suono del “neg” (il flauto di canna che richiama la nostalgia dell’anima prigioniera dei falsi miti), accoglie spesso la recitazione dei versi di Rumi: “Nel silenzio troveremo la verità e nella verità troveremo la pace.” Nel 2005, l’Unesco ha dichiarato il samà patrimonio culturale dell’umanità per l’alto valore artistico e spirituale.

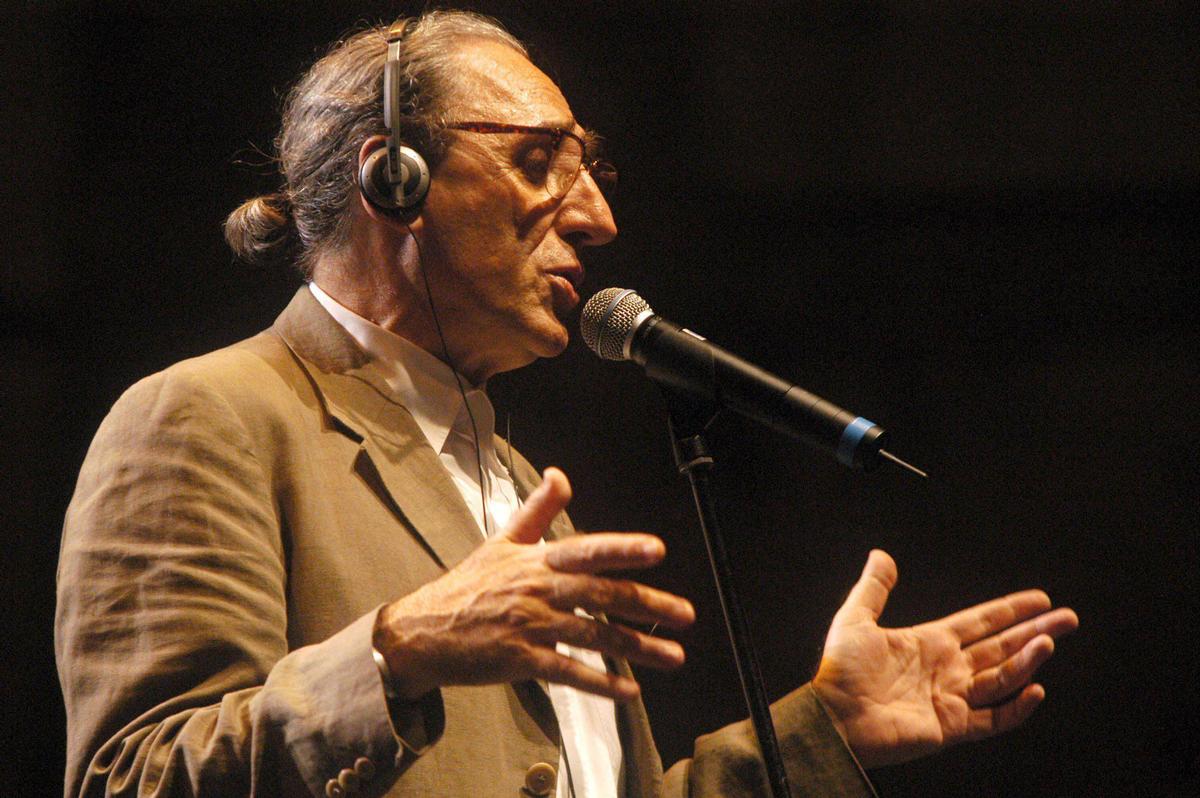

Tra gli artisti italiani, Franco Battiato ha stretto un forte legame con il sufismo, in particolare con il filosofo armeno Gurdijeff, tanto da esserne influenzato nella musica e nella personale visione esistenziale. Brani come “E ti vengo a cercare” e “L’ombra della luce” sono simbolici, evocativi della preghiera sufi che richiama al risveglio di una consapevolezza interiore aperta a nuove prospettive. I testi di Battiato riflettono la ricerca di una dimensione pura, in cui prevalgono verità e conoscenza. “L’ombra della luce” esprime un dualismo tra materia e spirito, tra ignoranza e consapevolezza: ego e anima. All’interno del linguaggio criptico e visionario proprio della poesia mistica ed esoterica, frasi del tipo “Non sono più disponibile” comunicano il bisogno di allontanarsi dalle contaminazioni emotive e materiali. E la ricerca della luce suona come un appello a non sprecare il proprio tempo e a cercare di ricavare da ogni esperienza un riflesso della vita superiore. Le turbolenze di questi tempi, la brama di potere da raggiungere anche attraverso le prevaricazioni degli uni sugli altri, la superficialità e l’edonismo a cui siamo oramai assuefatti, rendono indisponibili a tali messaggi dell’anima. Il sufismo non ha la pretesa di cambiare il mondo, non ne avrebbe la forza, così come recitano i versi di Rumi: “Ieri ero intelligente, e volevo cambiare il mondo. Oggi sono saggio, e sto cambiando me stesso.” L’insegnamento è volto a trovare la pace come stato dell’essere da uno a centomila, che non si conquista combattendo e vincendo, ma sciogliendo le barriere tra gli esseri umani: al di là della polarizzazione di certe politiche nazionalistiche che alimentano la retorica bellica.