Agli inizi del 2000 mi fu chiaro che qualcosa stava cambiando. Dal punto di vista sociale molte cose cominciavano a non tornare più. Nell’ambito imprenditoriale poi, gli utili sempre più risicati misero in crisi un’etica d’impresa ereditata dagli anni ’60 e tra industriali e fornitori cominciarono a inasprirsi rapporti che venivano da decenni di affari fatti di reciproca soddisfazione, tolleranza, simpatia, finanche amicizia, sostituiti in poco tempo dal crudo mantra del prezzo sempre più basso.

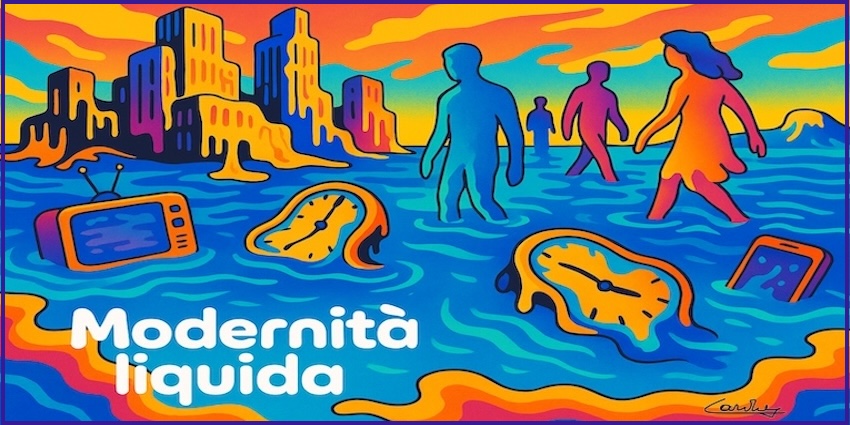

Fu proprio allora fa che lessi “Liquid Modernity” di Zygmunt Bauman, appena pubblicato. Siccome l’ho citato più volte negli articoli passati, a chi è tuttora ignoto dirò che Bauman non è stato solo un sociologo, ma il più grande disvelatore intellettuale della società del nuovo millennio: le tolse il belletto mostrandone grinze, cicatrici ed ipocrisie. La sua teoria della modernità liquida, più che una metafora fu una vera e propria diagnosi psichiatrica della società e del mondo che si apprestava a palesarsi e in cui stiamo vivendo in questi tempi.

Fu proprio allora fa che lessi “Liquid Modernity” di Zygmunt Bauman, appena pubblicato. Siccome l’ho citato più volte negli articoli passati, a chi è tuttora ignoto dirò che Bauman non è stato solo un sociologo, ma il più grande disvelatore intellettuale della società del nuovo millennio: le tolse il belletto mostrandone grinze, cicatrici ed ipocrisie. La sua teoria della modernità liquida, più che una metafora fu una vera e propria diagnosi psichiatrica della società e del mondo che si apprestava a palesarsi e in cui stiamo vivendo in questi tempi.

Profeta laico, anticipatore lucido delle modifiche sociali di questo inizio millennio, la sua teoria fornì un quadro analitico e potente per comprendere la condizione di un’epoca caratterizzata da fragilità, incertezza e caducità dei legami umani. Ben 25 anni fa la sua opera ha mostrato la capacità di cogliere le antinomie di una società post-globalizzata: rapida, effimera, superficiale.

La liquidità come condizione strutturale

Una volta quando si costruiva il futuro lo si faceva su basi passate solide, su norme condivise e percorsi di vita relativamente prevedibili. Con Modernità liquida Bauman ci ha detto che il nuovo millennio sarebbe stato una fase storica in cui le strutture sociali, economiche e culturali non avrebbero offerto più punti di riferimento stabili. Egli predisse che tutto sarebbe stato fluido: il mercato del lavoro, le forme di appartenenza, le ideologie, l’identità personale, finanche le relazioni e la sessualità.

La metafora della liquidità descrive con efficacia una società in cui nulla dura a lungo e tutto può essere rimpiazzato. In questo contesto l’incertezza diventa la norma, mentre la “Libertà” – quella con la L maiuscola- è spesso fonte di ansia, anziché essere un valore e un ardore a cui tendere.

Uno degli aspetti più radicali dell’analisi di Bauman riguarda il modo in cui il sistema sociale contemporaneo produce e gestisce la paura: la globalizzazione, l’automazione, l’instabilità economica e la politica alimentano un senso diffuso di precarietà. Ma, anziché risposte collettive e solidali, la società postmoderna tendenzialmente neoliberista, scarica tutto sulla responsabilità dei singoli individui e sulle classi sociali più povere in particolare: “Il costo sociale della Sanità è alto? Dimezziamolo… I progetti a supporto dei più deboli costano troppo? Togliamoli…è colpa loro sesono poveri… l’incapacità dei poveri di emergere non può ricadere su tutti”

Disoccupazione, insuccesso, disagio psichico, povertà, tutto ciò che può intaccare i profitti della classe dominante ricca viene interpretato in termini di colpe personali altrui: vengono ignorate le dinamiche strutturali che li generano (è ciò che sta facendo Trump!). È il trionfo della colpa individuale, in una società che non offre più sostegno né garanzie.

Bauman scrisse “i problemi prodotti dalla società vengono trattati come difetti e/o carenze personali altrui”. E su questa convinzione, Bauman -nel lontano 2001- smascherò l’ideologia ottimistica che seguiva l’espansione del mercato globale: preconizzò che la Globalizzazione avrebbe generato disuguaglianze tra chi beneficia dei suoi flussi e chi li subisce.

Bauman ci ha lasciato una diagnosi precisa della società contemporanea: “viviamo in una modernità dove nulla è stabile, le identità si sfaldano, le istituzioni si svuotano e le relazioni -personali o collettive – diventano fragili come mai prima”.

Questa teoria non è rimasta nella speculazione filosofica e astratta, oggi trova conferma nella politica, nell’economia, nei media: se ci sforziamo a dare uno sguardo critico intorno a noi, ci rendiamo conto che siamo del tutto immersi in questa instabile fluidità sociale. Gli esempi sono facili da trovare:

Politica ed Economia oggi confermano la teoria di Bauman

Uno è sicuramente Emmanuel Macron, emerso come politico “liquido”: ex banchiere, ex socialista, fonda En Marche! nel 2016 e vince le elezioni presidenziali nel 2017. Il suo movimento è senza radici ideologiche solide, “né di destra né di sinistra”. È il trionfo dell’adattabilità, del camaleontismo sulla coerenza. Una leadership fondata sull’immagine: esattamente ciò che Bauman definisce “consenso fluido”.

Da noi, caso emblematico, fu il Movimento 5 Stelle. Nato come forza anti-sistema, conquista milioni di voti con messaggi semplici, virali, digitali. In pochi anni entra al governo, cambia posizioni, perde consenso. In questo ciclo di entusiasmo e disillusione si riflette l’instabilità politica tipica della modernità liquida: il rapporto tra cittadini e partiti si fa temporaneo, emotivo, reattivo.

Sul fronte economico, Elon Musk incarna alla perfezione il capitalismo liquido: imprenditore globale, con una forte allergia a Costituzione, Leggi e Regole. Per lui tutto è branding e comunicazione.

Il suo capitale è libero di muoversi, Bauman ce l’ha anticipato: il potere sfugge alle regole della democrazia tradizionale, si sposta verso soggetti senza vincoli territoriali e politici… questa sua vecchia asserzione forse vi fa contestualizzare cosa sta accadendo oggi, sopra le nostre teste.

E, manco a dirlo… Donald Trump; merita un posto a parte, è praticamente il manifesto vivente della modernità liquida in politica. Egli la incarna nella sua forma più estrema: un leader che rifiuta la mediazione, impone la sua verità, la sconfessa, la ribalta, la reinventa, la comunica in tempo reale via social, poi la smentisce secondo la convenienza. Governa come un brand da supermercato, ha trasformato la politica mondiale in un mercato delle pulci dove si vende e si compra tutto… anche un popolo intero, basta spostarlo e fare sulla sua terra la Riviera: sembrava una boutade, beh non lo è!

Per Bauman sarebbe stato l’esempio classico del potere che si disancora dalla responsabilità. Trump non sente il peso di ciò che sta imponendo al mondo, tra bombe e un genocidio, tra una guerra e un massacro, tra Dazi e deflazione… chiude la porta e va a giocare a Golf.

Dove ci porterà la liquidità di Bauman?

Se la realtà non è più un fondamento condiviso, ma una risorsa modellabile secondo interessi, anche la coerenza si frammenta e non ha più senso. Bauman direbbe che viviamo in una società in cui la coerenza cede il passo alla convenienza e la fiducia nelle istituzioni si dissolve.

Il risultato è devastante: perché se il consenso è fluido, se tutto diventa negoziabile, se anche i dati matematici diventano interpretabili… anche capisaldi come il Diritto, l’Economia, le Leggi, la Finanza, la Costituzione lo diventano e con essi tutti i ruoli istituzionali.

Il futuro così diventa sospeso, ipotetico; indubbiamente potrebbe essere questo il motivo sociologico per cui siamo ai “Ricorsi storici” della ricerca dell’uomo forte al comando. Le fasce meno colte o disimpegnate della popolazione, nel terrore di non saper più individuare un futuro che li sollevi dalle ansie, sono alla palese ricerca di un simbolo che li dispensi dal pensare e dal decidere.

La teoria di Bauman è allo sbocco finale: stiamo entrando in una nuova Era sociologica, meno confusa ma non per questo migliore… Forse dovremo dare un significato diverso anche al concetto di Democrazia: oggi Orban, Netanyahu, Putin & C. sono convinti di essere a capo di nazioni libere e democratiche: sarà quella la nuova Democrazia? Trump pare esserne convinto.