Puoi scegliere di orientare i pensieri sul presente, puoi sommarli ad altri contemporaneamente nella dimensione del sovrappensiero, oppure puoi rischiare di dipanarli a ritroso. Che sia un rischio o un beneficio non è possibile sostenerlo con nettezza, se non aderendo a questa o quell’altra corrente della psicologia che da tempo cerca di catalogare le sfaccettature della nostalgia.

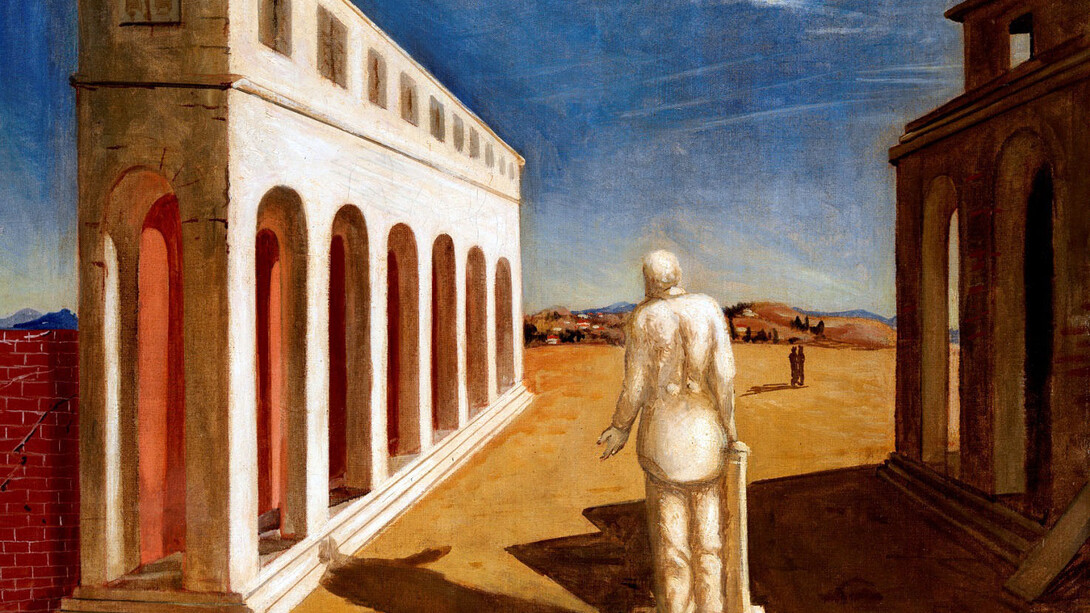

La parola “nostalgia” deriva dal greco antico: “nostos” ovvero “ritorno alla terra natia” e “algos” che si riferisce a “dolore, sofferenza o lutto”. Come una sorta di magma dalle tante tonalità in chiaroscuro, la nostalgia è terreno fertile per poeti, letterati, pittori, compositori. Il luogo astratto dove s’incontrano i ricordi, i sogni, la vita non vissuta, le esperienze mai fatte e rielaborate da ciascuno di noi, la nostalgia non è il ritorno dell’uguale di nietzschiana memoria, piuttosto è un cedimento inevitabile alla consolazione del rimpianto, non priva di aspetti autenticamente cognitivi.

Cercare rifugio, andando a ritroso, in questo desiderio l’individuo riprende esperienze e ricordi dapprima vissuti in modo inconsapevole per rielaborarli alla luce del presente; io provo nostalgia e così capisco ciò che al tempo non avevo compreso, uno stato d’animo che riconduce alla sfera razionale. Quest’attività di “recupero” non ha contorni rigidi, lineari, è un viaggio nella memoria, gioiosa e dolorosa, che spinge anche all’immaginazione. La rielaborazione fantastica del vissuto è un bisogno fisiologico della persona, anche per delineare i contorni della propria collocazione nella vita di relazione.

La nostalgia non è soltanto mancanza, è desiderio di ripercorrere distanze già percorse, magari provando a scegliere differenti percorsi esistenziali. Indugiare troppo a lungo tra le braccia della nostalgia può portare a stati depressivi o a fasi di passività da vivere in solitudine? Ogni persona è individuo, deve saper riconoscere la linfa positiva che il viaggio “nel tempo che fu” può alimentare. Certo la nostalgia è una lotta persa in partenza contro l’abisso della privazione, tanto più frustrante quando contempla anche la perdita di qualcosa che in fondo non abbiamo mai avuto o vissuto. La stratificazione dei pensieri rappresenta l’anticamera della nostalgia, il “Caronte” che ci traghetta da una sponda all’altra, dall’esistenza nel presente all’esistenza perduta o trascorsa invano.

La nostalgia ha sempre molteplici aspetti, il viaggio all’indietro non è un andare a ritroso in senso meccanico, si ripercorre una vita inforcando nuovi sentieri, nuove strade che possono portare a riconfigurare completamente se stessi.

Il dolore del ritorno a ciò che è stato non deve spaventare, c’è spazio anche per il futuro negli stati nostalgici, se è vero come è vero che una ritrovata consapevolezza della propria identità può indirizzare la vita a venire.

Come un pendolo in perenne oscillazione, la nostalgia è risultata quasi inafferrabile, ci hanno provato poeti come Baudelaire o Pessoa che ne “Il libro dell’inquietudine”scrive “Nostalgia! Ho nostalgia perfino di ciò che non è stato niente per me, per l’angoscia della fuga del tempo e la malattia del mistero della vita…” soffermandosi sugli aspetti più angosciosi del “doloroso ritorno”; apparentemente più rassicurante, sia pur meno accessibile, è la posizione del filosofo tedesco Martin Heidegger che individua nella nostalgia uno stimolo alla conoscenza dell’essere, una ricerca dell’identità che consente un salvifico posizionamento nel tempo attuale.

È un ozioso esercizio intellettualistico ed estetico trovare una sponda in poeti e pensatori, alla nostalgia basta un tempo brevissimo delle nostre giornate per indurci a viaggi lunghissimi, rigorosamente solitari, che non danno alcuna certezza sul ritorno allo stesso punto di partenza.