Al centro di Milano c’è un cartellone pubblicitario che recita: “100% cotone organico. 0% senso di colpa“. Sopra, una modella con una maglietta beige e la scritta: “Conscious“.

L’unica cosa veramente conscia in questa pubblicità è l’ipocrisia. Quella maglietta è cucita a Dacca, in un capannone dove le sarte sono stipate 7 giorni su 7, per 14 ore a 100$ al mese. Qualche volta le più giovani piangono non per la felicità di aver trovato un lavoro, ma per la fatica, per la paga da fame, per i turni da lavoro e per la paura di sbagliare le cuciture: a volte costano solo qualche frustata sulla schiena, ma se il kapò è nella sua giornata felice, anche il licenziamento.

E questo è il meraviglioso mondo della cosmesi etica delle T-shirt “eco“, dove la morale è optional ma la sostenibilità è stampata su ogni etichetta. Qui i marchi fast fashion lanciano collezioni “consapevoli” e “sostenibili“, parole che nei fatti significano davvero poco perché è sufficiente usare cotone certificato GOTS (fibre tessili coltivate secondo agricoltura biologica), ridurre il consumo d’acqua del 10%, usare una tintura beige sbiadita -tanto da sembrare cotone grezzo- et voilà siamo tutti “eco“… Ma la filiera “eco-sostenibile” chi la controlla? Tenetevi forte: Nessuno!

L’illusione del cotone buono

Partiamo dal protagonista: il cotone. Bio naturalmente, organico, anzi “rigenerato” 🤔. Viene presentato come il superfood dei tessuti: naturale, etico, amico delle api e delle carezze dei bambini. Ma se quel cotone lo strizzi, diventa bastardo anche lui. Perché è vero che non usano pesticidi, ma per coltivarlo serve una quantità d’acqua tale che disseterebbe un decimo del Sahara; e poi, non è che il cotone venga colto da una comunità di monaci tibetani sorridenti, mentre felici cantano mantra… No, lo raccolgono bambini e adulti in condizioni al limite dello schiavismo, spesso in zone dove l’acqua servirebbe per vivere e per lavarsi: il tutto nel mai abbandonato stile coloniale britannico di 100 anni fa.

Dove nasce la maglietta “consapevole”

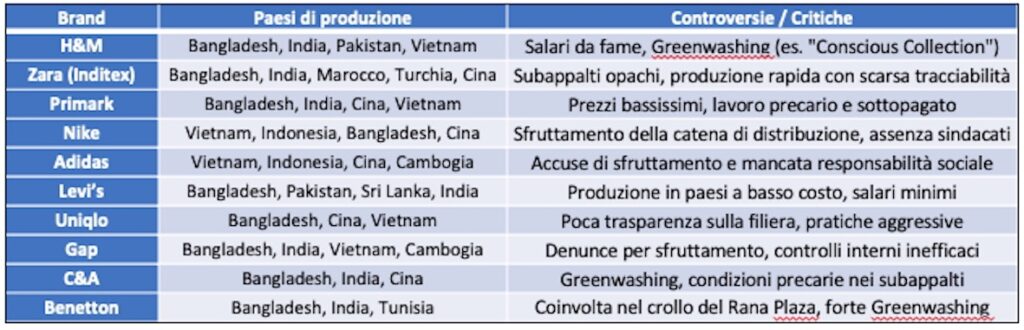

Poi c’è la produzione. Dalle piantagioni passiamo alle fabbriche: Bangladesh, India, Vietnam, Pakistan. Luoghi dove lo stipendio medio di una sarta fa ridere anche sul posto, dove i diritti del lavoro sono un concetto bizzarro, il sindacato un vezzo europeo e la sicurezza degli edifici materia stramba.

È appena del 2013 il crollo del Rana Plaza in Bangladesh: più di 1.100 morti e 2500 feriti, quasi tutte donne che cucivano abiti per marchi (anche per i nostri Benetton) che oggi si vantano delle loro collezioni green. Quelle stesse aziende che oggi vendono le T-shirt con “Save the Planet“: un cavolo!

Marketing verde su pelle nera

Il trucco è sempre quello: tingere di verde ciò che nasce irrimediabilmente marrone… Quale meraviglia il marketing verde!, fa miracoli: basta una campagna con toni pastello, qualche parola giusta (resilienza, circolare, slow) e il consumatore medio è già convinto di stare facendo la cosa giusta. Non una rivoluzione, certo, ma almeno non si sente un mostro quando apre l’armadio.

I brand lo sanno. E ci marciamo sopra. Là fuori è tutto un fiorire di iniziative di “riciclo” (portaci i tuoi vestiti vecchi, noi li buttiamo per te!), tessuti in “poliestere rigenerato” (cioè plastica), packaging compostabili (che pochi composteranno), e testimonial con milioni di follower che ti spiegano come amare il pianeta -e salvarlo- mettendoti sette T-shirt, diverse per ogni giorno della settimana.

Il vezzo dell’etica in saldo

Quella maglietta, quella “bio” cucita con sudore e clausura, arriva sugli scaffali europei dopo aver fatto il giro del mondo in container su navi a carburanti pesanti. Costa a noi 19 euro, o per affare in saldo, 9. Viene fotografata davanti a un muro rosa antico, postata con #ethicalfashion, e commentata con cuori e faccine.

Chi ci guadagna? Tutti, tranne chi raccoglie, chi cuce e chi colora; queste tre categorie hanno un’attesa di vita di 40 anni per incidenti sul lavoro e malattie croniche non curate, ed essendo buona parte donne ecco spiegato perché tanti bimbi sbandati per strada. Noi in Occidente ci sentiamo dalla parte buona della storia, forse è giusto così, ma è giusto anche sapere che questa storia dei marchi che lanciano collezioni “eco“, “consapevoli“, “sostenibili” è scritta con inchiostro avvelenato, quello del capitalismo più sfrenato, senza regole, quello marrone sporco di schiavitù tenera, quella moderna.

E il consumatore?

Be’, il consumatore medio si consola. Dice: “Ma almeno è cotone bio”. E compra la maglietta che durerà una decina di lavaggi, prima di pulirci i vetri delle finestre e poi mandarla in beneficenza in Africa, dove finirà in una discarica all’aperto: in realtà nessuno vuole i nostri stracci.

La realtà è che l’industria della moda eco ha un solo obiettivo: farci comprare, consumare di più e più spesso. Per cui le T-shirt devono essere sì, belle e coinvolgenti… ma non devono durare troppo.

Coscienza sintetica, cotone organico

Siamo tutti conniventi. Anche chi scrive. E chi legge. Ma il primo passo è guardare in faccia la verità: che non ci salveremo indossando una maglietta con la scritta “Be the change”, se quella maglietta l’ha cucita una ragazzina di 12 anni che non ha mai visto un’aula scolastica. Che non basta il cotone bio se poi sputiamo in mano alle sarte. Che nessuna moda è sostenibile se non fa diminuire la povertà.

Il Cotone sarà pure organico, ma il conto torna?… No, non torna, non torna! E dopo 40 anni in pubblicità passati anche nei gloriosi anni ’80 e ’90, da un po’ mi diverto a fare le pulci alle pubblicità ignominiose e artificiose di questi ultimi anni, fatte di Social, Influencer tette e culi e cazzatelle Spritz.

Una domanda quindi sorge: Ma c’è qualche brand che fa vero green?

Pochissimi, non conviene; infatti People Tree ha chiuso in Europa; resta Armedangels e Veja per le scarpe, tracciano davvero la filiera. Ma costano, perché il lavoro umano equo, costa. Quindi la domanda vera è: siete pronti a pagare il prezzo giusto o è solo una scusa per apparire più green?

Per chi ha interesse ecco una tabella sintetica del luogo dove i brand producono capi in cotone e delle relative criticità sociali.

Fonti principali

1. Clean Clothes Campaign (CCC)

- Ha documentato numerose violazioni nei confronti dei lavoratori, in particolare in Bangladesh, India, Vietnam, Pakistan.

- Rapporto utile: “Tailored Wages” – Analisi di quanto (non) pagano i marchi globali.

2. Fashion Revolution

- Ogni anno pubblicano il Fashion Transparency Index, che valuta i marchi sulla trasparenza della loro filiera.

- Ultimo rapporto (2024): Fashion Transparency Index 2024 – PDF

3. Remake World

- ONG che analizza il comportamento etico e ambientale dei brand. I loro Brand Report Cards sono molto diretti. Es. H&M e Zara ricevono valutazioni molto basse per greenwashing e bassi salari nelle fabbriche.

4. Business & Human Rights Resource Centre

- Archivio con notizie, inchieste e report sulle violazioni dei diritti umani da parte di aziende, incluse Nike, Uniqlo, Levi’s, ecc.

- Articolo: Levi’s accused of failing to ensure fair wages

5. The Guardian – Sezione Fashion

- Articolo: “‘Made in Bangladesh’: The terror of fashion’s factory girls”

- Articolo: “Primark, Zara and H&M accused of greenwashing in new report”

6. Rana Plaza Remembered

- Archivio dedicato al crollo Rana Plaza in Bangladesh (2013), e la responsabilità di marchi come Benetton, Mango, Primark.

7. OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)

- Rapporto: Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector

8. Garment workers testimonianze:

· Ratna Tigga, salario $114/mese, 14 h al giorno – Sweatshop Bangladesh: salario $100/mese 14–16 h al giorno, 7 giorni su 7