Continuano gli appuntamenti di “Marco Amendolare, poeta per destino” tra gli spazi della Pinacoteca provinciale di Salerno (dove è possibile guardare il mediometraggio omonimo diretto da Licio Esposito e Paola Vacca per la CactusFilm e il lavoro pittorico di Arturo Amendolara che incrocia le poesie di Marco Amendolara) e l’Arco Catalano (dove venerdì si è svolto il magnifico incontro “La passione prima del gelo” con la partecipazione di Vincenzo Salerno, Andrea Manzi e Alberto Granese). Mercoledì 8 ottobre, sempre all’arco Catalano, “Gioventù fu Fata Morgana” dove saranno i poeti a “dialogare” con la poesia di Marco: Carlo di Legge, Bruno Di Pietro, Antonietta Gnerre, Rita Pacilio, Francesco Terracciano e Antonio Trucillo coordinati da Paolo Romano.

La poesia di Marco Amendolara (1968-2008) elabora una fenomenologia del corpo come soglia dell’essere: un territorio in cui la parola assume il compito di rappresentare la frattura tra materia e spirito. In questa tensione, la scrittura si fa atto conoscitivo e gesto di resistenza contro l’oblio del senso.

Come per una musica interiore

non ti accorgevi quanto crudelmente

rapidi e ladri fuggissero

i giorni,

mentre chi incontravi apriva e chiudeva

parentesi piene di cronologie,

neanche fosse stato impiegato

all’anagrafe.

Ma il tuo corpo non eri tu,

e una volta cancellato quello,

la forza segreta che lo muoveva

sarebbe balenata libera:

sarai tu, salvo.

(da Il corpo e l’orto – 2014)

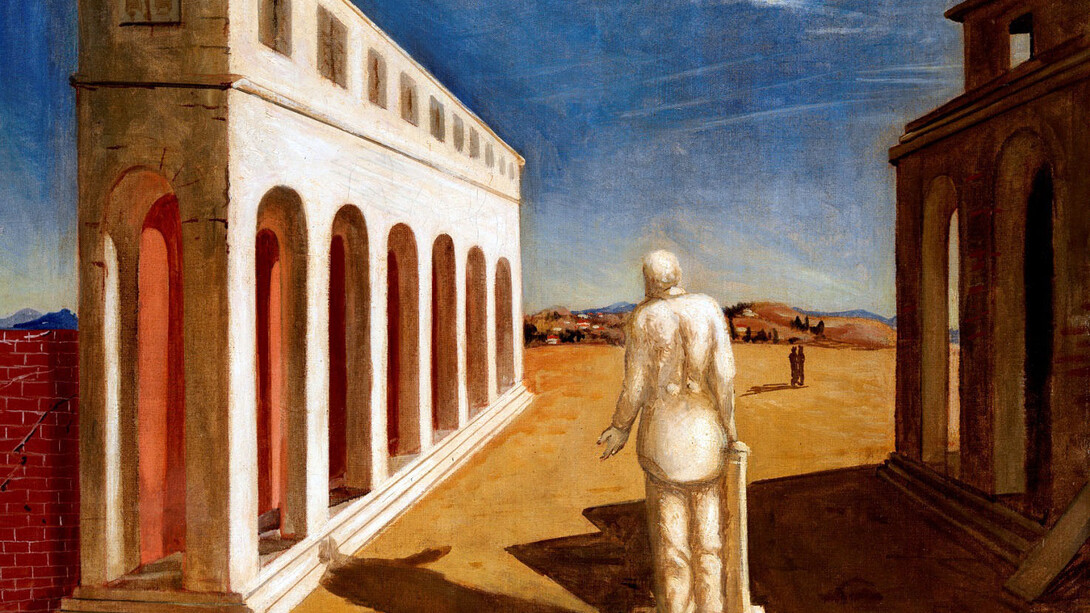

C’è una musica interiore che attraversa ogni verso di Marco Amendolara, un ritmo segreto che nasce nel corpo, ma tende a superarlo, a dissolverne i confini. È la musica dell’essere che si riconosce nella propria caducità, nella consapevolezza che la materia non esaurisce l’identità, ma ne costituisce soltanto la soglia. Come Leopardi nella sua tensione tra il finito e l’infinito, anche Amendolara indaga la contraddizione che abita la carne: il corpo come dimora e prigione, come spazio in cui la vita si consuma e da cui la coscienza tenta di liberarsi.

Nel suo itinerario poetico, il corpo non è mai semplice oggetto d’esperienza, ma campo di battaglia fra l’istinto e la conoscenza, fra l’immanenza e l’oltre. È il corpo che sente, che soffre, che registra gli stimoli del mondo, ma è anche il corpo da negare, da abbandonare per accedere a una dimensione altra, più autentica. Amendolara sembra così assumere su di sé la lezione leopardiana del limite: il riconoscimento della fragilità come condizione della verità, l’idea che solo nel dolore e nella consapevolezza della finitudine possa nascere un pensiero pieno, una poesia necessaria.

In questa prospettiva, la parola poetica diventa essa stessa corpo: materia viva che accoglie il buio, lo abita, e da esso trae la propria luce. La poesia non consola, non redime, ma resiste. È atto di sopravvivenza, gesto di conoscenza che attraversa la materia per trasformarla in significato. Il poeta scava nella carne del linguaggio come in quella del mondo, e nella logica della sottrazione trova la sua libertà: «Ma il tuo corpo non eri tu», scrive, e in quel verso si compie la catabasi dell’uomo nella parola.

Nel disfacimento del corpo, nella rinuncia alla forma, si rivela la forza segreta che muove ogni cosa: quella spinta vitale che trascende il dolore e lo rende principio di rigenerazione. È qui che Amendolara tocca la soglia estrema della poesia, dove pensiero e ferita coincidono, e dove il dire diventa un atto di salvezza non religiosa, ma umana. La poesia di Amendolara si misura con il nulla e ne trae una luce nuova: una «musica interiore» che continua a vibrare nel tempo, come una promessa di verità oltre la carne, come la voce stessa della vita che resiste alla dissoluzione.

La fragilità come consapevole forza creativa

Questa voce è tornata a risuonare durante il recente incontro “La passione prima del gelo”, nell’ambito della rassegna critica dedicata al “poeta per destino”, un omaggio intenso e partecipato al poeta salernitano, figura centrale della poesia del secondo Novecento.

Coordinati da Vincenzo Salerno, i critici Alberto Granese e Andrea Manzi hanno guidato il pubblico in un viaggio nell’officina poetica di Amendolara, restituendone la complessità e la forza umana e poetica. L’atmosfera, raccolta e sospesa nel tempo, e la voce dei relatori hanno reso viva la presenza di Amendolara, come se i suoi versi continuassero a vibrare tra le pareti, sospesi nell’aria.

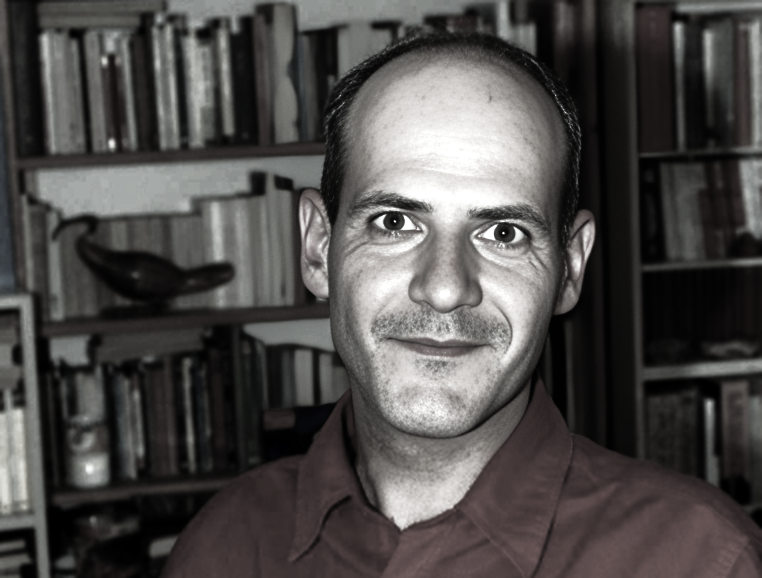

Vincenzo Salerno ha aperto l’incontro mettendo in luce la capacità del poeta di dialogare con le diverse arti — dalla pittura alla critica visiva — e di mantenere una propria autonomia espressiva, lontana dalle mode letterarie del tempo. «Amendolara», ha spiegato, «non subisce le tendenze, ma costruisce silenziosamente un percorso personale, fondato sulla tria corda del suo mestiere: la cura del verso, la traduzione, e l’ascolto costante della poesia altrui».

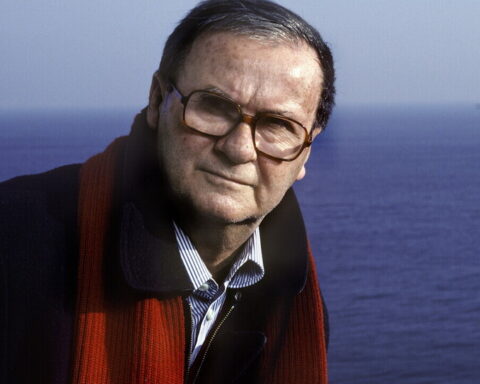

Andrea Manzi ha intrecciato memoria personale e analisi critica in un ritratto commosso del poeta e dell’uomo. «Amendolara» — ha ricordato — «non smetteva mai di essere poeta, nemmeno quando scriveva per il giornale. Era un uomo che guardava dentro la vita, dentro le cose. La fragilità era la sua forza, una lingua che sapeva trasformare il dolore in consapevolezza».

Alberto Granese, da storico della letteratura, ha invece sottolineato la tensione evolutiva della sua opera: dal rigore formale delle prime prove fino alla rarefazione degli ultimi anni, in cui il corpo diventa simbolo da negare e oltrepassare. «Nei versi de’ Il corpo e l’orto», ha spiegato Granese, «si compie la catabasi del poeta: un lento scendere nella materia per ritrovare la luce. La sua è una poesia che attraversa il dissolvimento, ma lo fa per rinascere. Come in Lucrezio, tutto si trasforma e risorge in un ritmo incessante».

Dai tre interventi è emerso il ritratto di un autore appartato ma decisivo, un “poeta per destino” che ha scelto la solitudine della parola come via di conoscenza.

La sua scrittura, rigorosa e insieme viscerale, continua a parlare al presente, ricordando che la poesia non è mai un esercizio di stile, ma un atto vitale.

L’incontro si inserisce in una più ampia serie di appuntamenti dedicati alla riscoperta di Marco Amendolara, promossi per mantenere viva la memoria di una voce che ha dato alla poesia contemporanea un respiro nuovo, capace di unire corpo e spirito, luce e oscurità, pensiero e materia. In ogni incontro, come in ogni rilettura dei suoi versi, si rinnova l’invito più autentico del poeta: non comprendere, ma ascoltare. E in quell’ascolto, forse, continua a vivere la sua musica interiore.