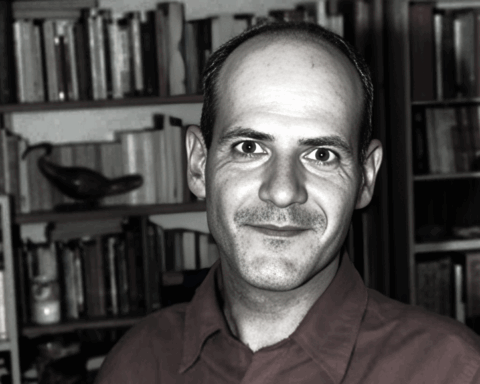

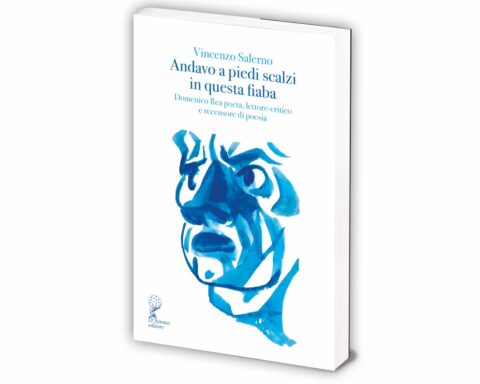

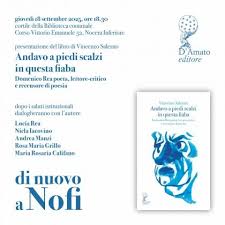

È stato presentato con un grande successo di pubblico il libro “Andavo a piedi scalzi in questa fiaba. Domenico Rea poeta, lettore-critico e recensore di poesia” (Francesco D’Amato editore), di cui è autore Vincenzo Salerno, docente universitario e direttore del Centro interdipartimentale “Alfonso Gatto e Domenico Rea” dell’ateneo salernitano. L’opera, accolta con entusiasmo dai lettori di Nocera Inferiore (la Nofi di Rea, luogo non di nascita ma di adozione e formazione), ripercorre le tappe della vita culturale e artistica del grande scrittore sul filo della poesia, che diventa cosi una traccia biografica rilevante e nuovissima. Dopo i saluti dell’assessore Federica Fortino e di Ferdinando Padovano, presidente della Commissione Cultura del Comune di Nocera Inferiore, hanno discusso con l’autore del libro, coordinati abilmente da Niclka Iacovino, la professoressa Rosa Maria Grillo, già direttore del Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Salerno, la direttrice del Polo bibliotecario dell’Università di Salerno Maria Rosaria Califano e il giornalista e saggista Andrea Manzi, condirettore di RQ. Molto intensi e applauditi gli interventi dell’autore, Vincenzo Salerno, e di Lucia Rea, figlia dello scrittore. Per gentile concessione dell’autore e dell’editore, pubblichiamo, in anteprima per i nostri lettori, il primo capitolo dell’interessante testo.

A quindici anni, quando scrissi il mio primo racconto, mi venne fatto di scrivere invece di “C’era una volta a Nocera Inferiore…”, “C’era una volta a Nofi…”. Non saprei dire le ragioni per cui si verificò questa sostituzione. Forse per non avvertire il peso di un nome di città così lungo e composto. Ma c’è un’altra versione di cui mi compiaccio. Nofi era il nome di un regno dall’orizzonte illimitato. Nocera un’identità storica, la rivale della Pompei romana, una terra di conquista di Annibale, una campagna ubertosissima ben segnalata da Luigi Einaudi. Nofi, era invece una terra mia, in cui qualche volta i protagonisti rassomigliavano a quelli realmente incontrati, conosciuti e frequentati di Nocera Inferiore.[1]

Domenico Rea nasce a Napoli – nel cuore della città, ai gradoni di Chiaia – l’8 settembre del 1921 e a Napoli viene battezzato nella chiesa di Sant’Anna a Palazzo, allocata in un altro storico quartiere, quello di San Ferdinando. Due anni dopo la famiglia Rea – il padre Giuseppe, la madre Lucia Scermino e le sorelle più grandi di lui Concetta, Raffaella e Teresa – si trasferisce a Nocera Inferiore, paese d’origine paterna. In questo “regno dall’orizzonte illimitato” il piccolo Mimì (nomignolo vezzeggiativo il cui uso era permesso soltanto alle persone a lui più care e che lo avrebbe accompagnato per il resto della vita) cresce, fin dalle scuole elementari trovandosi a fare i conti con il crudele “ordine morale e sociale” di Nofi. Un “mondo infantile” a lungo seppellito nei fondi della sua memoria e poi pretestuosamente rappresentato (dopo il casuale ritrovamento di un “ritratto scolastico”) nel racconto lungo Ritratto di maggio: implicito atto d’accusa (che avrebbe fatto guadagnare al libro l’appellativo di “anti Cuore” per eccellenza) contro quella metaforica “disposizione a gradinate” della società messa in foto che – nella scuola così come nella vita – disponeva, in terza e quarta fila, “… due righe di facce piatte, piccole, grosse, ossute, coperte di capelli arruffati che scavalcavano le orecchie. Essi rendono indimenticabile il ritratto non per l’aria di vittime che non hanno, ma di rigida, muta e incompresa ignoranza”.[2]

A Nocera Inferiore Rea completa il percorso di istruzione frequentando le “complementari” – triennio propedeutico per una scuola di formazione tecnico-professionale (e non per le classi ginnasiali che avrebbe, di certo, preferito e che però dové scartare perché al di là delle possibilità economiche della famiglia) – interrompendo per un certo periodo gli studi. È lo scrittore stesso – in alcune autobiografie conservate nell’archivio privato della famiglia Rea, ora custodito presso la biblioteca d’area umanistica “R. Caianiello” dell’Università degli Studi di Salerno – a dare conto, con versioni anche diverse, di tale pausa. Così scrive Rea:

[…] A tredici anni, dopo aver conseguito la licenza complementare, R. dovette interrompere gli studi in attesa di potersi arruolare nell’arma dei Reali Carabinieri dove aveva già militato il padre. Trascorsi altri due anni vissuti nella felicità plebea delle strade, delle campagne, di monti e delle colline, dei villaggi e dei paesi dell’Agro Nocerino R., ammalatosi, durante la lunga convalescenza scoprì il piacere della lettura. Imparò a memoria i vocaboli di un’edizione ridotta del Policarpo Petrocchi,[3] le parti del discorso sulla Grammatica Italiana del Melga[4] alunno del Puoti.

[…] Preso il diploma di scuola di avviamento professionale (tre classi dopo le elementari), a 14 anni fu costretto ad andare a garzone in una tipografia, studiando dove e come poteva, soprattutto classici italiani. A 16 anni già componeva.[5]

I due estratti confermano sostanzialmente – con qualche lievissima ‘variazione’ nella ricostruzione dei fatti narrati – quanto Rea ebbe più volte a ripetere – in interviste, prefazioni o nel commento a mo’ di prosimetro sia nella raccolta Nubisia (e nelle tredici poesie riproposte in apertura de L’altra faccia) – sulla sua prima formazione e sulla “geografia” di quegli anni. La fine degli studi in attesa di una qualche occupazione (non avvenne mai l’arruolamento nell’arma dei Carabinieri, ci fu un lavoro temporaneo come garzone in una tipografia[6] e mai si concretizzò quello di tappezziere nella bottega dello zio Giovanni); la “felicità plebea” che prova nei vagabondaggi – con i compagni di strada o con la madre “levatrice mammana” – lungo i sentieri tra i campi, per le vie “dei villaggi e dei paesi” dell’Agro sarnese-nocerino; la convalescenza che lo costringe a letto dopo una brutta febbre quartana. La malattia offre il pretesto occasionale per la fortuita scoperta di uno “strano libraccio pieno di ‘orecchie’, squadernato e polveroso”: si tratta di una edizione Salani del “romanzo rosa” Il viaggio intorno alla vita, dello scrittore Pietro de Coulevain.[7] Un episodio che lo segnerà profondamente – un vero e proprio “choc della pagina scritta” lo definì Francesco Durante – perché lo mette di fronte all’incontestabile certezza della sua “asinaggine”:

I due estratti confermano sostanzialmente – con qualche lievissima ‘variazione’ nella ricostruzione dei fatti narrati – quanto Rea ebbe più volte a ripetere – in interviste, prefazioni o nel commento a mo’ di prosimetro sia nella raccolta Nubisia (e nelle tredici poesie riproposte in apertura de L’altra faccia) – sulla sua prima formazione e sulla “geografia” di quegli anni. La fine degli studi in attesa di una qualche occupazione (non avvenne mai l’arruolamento nell’arma dei Carabinieri, ci fu un lavoro temporaneo come garzone in una tipografia[6] e mai si concretizzò quello di tappezziere nella bottega dello zio Giovanni); la “felicità plebea” che prova nei vagabondaggi – con i compagni di strada o con la madre “levatrice mammana” – lungo i sentieri tra i campi, per le vie “dei villaggi e dei paesi” dell’Agro sarnese-nocerino; la convalescenza che lo costringe a letto dopo una brutta febbre quartana. La malattia offre il pretesto occasionale per la fortuita scoperta di uno “strano libraccio pieno di ‘orecchie’, squadernato e polveroso”: si tratta di una edizione Salani del “romanzo rosa” Il viaggio intorno alla vita, dello scrittore Pietro de Coulevain.[7] Un episodio che lo segnerà profondamente – un vero e proprio “choc della pagina scritta” lo definì Francesco Durante – perché lo mette di fronte all’incontestabile certezza della sua “asinaggine”:

Leggevo, leggevo e capivo pochissimo. Venne un amico a trovarmi nel pomeriggio… Mi ricordo, si chiamava Osvaldo Borzelli, e gli raccontai la mia esperienza. Osvaldo aveva continuato le scuole, possedeva un vecchio vocabolario che l’indomani mi fece avere attraverso mio padre. Si trattava di un’edizione scolastica del Petrocchi. Allora abbandonai il libro che non capivo e mi immersi nell’avventura del vocabolario. Passai intere giornate facendo incessanti scorribande fra quelle pagine e obbligando mio padre a interrogarmi su che cosa significavano questa o quella parola. Successe in me qualcosa di curioso, che nemmeno oggi riesco a spiegare. Passai il resto della convalescenza a trascrivere centinaia, migliaia di parole. Per puro caso mi ero affacciato su un mondo vertiginoso, senza fine e non immaginavo ancora che da quel momento sarei diventato un collezionista di dizionari. Ora penso che proprio dalla curiosità che mi mettono addosso i dizionari, dalla mania di scegliere bene e mettere in fila le parole, sia nata la mia vocazione di scrittore. Durante quella convalescenza, a seguito di quella scoperta, sono passato dalla condizione di ragazzo di strada a quella di ragazzo avido di apprendere.[8]

L’avidità di apprendere si trasforma, per sua stessa ammissione, in studio “a casaccio”, “matto” (per rimandare all’istruzione di un autore a lui particolarmente caro, Giacomo Leopardi) e da autodidatta. In un foglietto manoscritto appunta rapidamente di “aver imparato latino e italiano da solo, leggendo di tutto” dopo aver finito le complementari; e, da “privatista”, di aver sostenuto gli esami del “magistrale superiore”. Inoltre, è annotato che “comincia a scrivere verso 16 anni”. In un dattiloscritto, invece, Rea dettaglia meglio il suo primo personalissimo canone, ‘colorato’ anche dal racconto di un piccolo furto.

A sedici anni si diede a studiare De Sanctis – libro trovato e rubato su una bancarella di un libraio ambulante, nella Fiera dei Venerdì a Salerno – Dante, Leopardi, Machiavelli, Boccaccio, Jacopone da Todi, in edizioni popolarissime. Studiava a casaccio. Ma quei libri furono i primi a interessarlo profondamente e a cambiargli l’animo. E così in casa sua, dove c’era soltanto qualche agiografia e dei libretti di preghiere cattoliche della madre e delle sorelle, entrarono i libri.[9]

Altri libri il giovane Rea li poté leggere nella biblioteca del convento francescano di Santa Maria degli Angeli di Nocera Superiore, dove incontra una figura fondamentale per la sua formazione di questi anni: il frate Angelo Iovino – “appassionato di lettere e poeta in proprio” di poco più grande di lui – che gli permise di mettere le mani sui “tesori contenuti nella biblioteca di San Francesco a Piazza d’armi”[10]: collane di classici – soprattutto di letteratura antica grecolatina e italiana e una discreta discoteca, grazie alla quale il giovane Mimì poté ascoltare, per la prima volta, le più importanti opere di musica classica (altro aspetto che, di certo, dovette invogliarlo alla scrittura lirica).[11]

Più volte, dunque, Rea ribadisce nelle sue autobiografie di aver realizzato le prime “composizioni” tra i quindici e i diciassette anni d’età. E i tentativi iniziali di scrittura creativa reana sono, in prevalenza, riconducili a composizioni poetiche. A conferma, basterebbe leggere quanto lo stesso Rea scrive nei preziosissimi quaderni-diario – “zibaldoni” leopardiani risalenti al triennio ’37- ’40, conservati presso il Centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei “Maria Corti” dell’Università di Pavia – in cui copia, commenta e antologizza prose e, in particolare, poesie di autori italiani e stranieri; estrapolati per autorevolezza dal canone italiano o scelti per una sua affinità di gusto: compaiono tra questi, Elpidio Ienco, “poeta modernissimo della scuola cosiddetta Ermetica”, amico di Giuseppe Ungaretti; l’ungherese Endre Ady, giornalista e autore di liriche di chiaro stampo simbolista; e ancora, trascrive – parzialmente o per intero – testi di Giovanni Papini, di Ugo Foscolo, di Giovanni Pascoli.[12] La ‘materia’ stipata nelle pagine è davvero eterogenea: nel primo dei tre quaderni il giovane Mimì sembra essere consapevole del fatto che non ci sia un indice o progetto di scrittura da seguire. Così, infatti, annota sulla prima pagina dei tre quaderni: “Io ti comincio ad imbrattare d’inchiostro ma non so quando ho finito se è pittura o no”.[13] Non mancano, ad esempio, informazioni legate alla vita quotidiana di Nofi: botteghe, commerci, persone, le prime amicizie e gli innamoramenti adolescenziali, i ‘ritratti’ di famiglia e le stilizzate rappresentazioni della campagna dell’Agro sarnese-nocerino. La grafia – a penna o a matita – s’alterna con gli appunti in caratteri stenografici; compaiono titoli in testatina di pagina per presentare la ‘materia’ trattata; e ci sono sezioni più propriamente ‘intime’ che Rea introduce sempre con la dicitura “Soliloquio della mia psiche”. Ma soprattutto, nei quaderni, Mimì conserva le sue primissime prove in versi.

Dalla lettura di queste poesie ciò che subito colpisce è la modalità di scrittura delle versioni più “antiche”: il foglio di destra riporta il componimento poetico (con le correzioni, i versi spesso numerati, qualche glossa); nella pagina a sinistra, partendo dal basso verso l’alto, il commento dell’autore che racconta la genesi e il senso del suo scritto. Col passare degli anni, il ‘layout’ assume una misura più ordinata, seguendo un ordine ben definito (e mantenendo lo stesso senso di lettura, adesso dall’alto verso il basso): introduzione, poesia, commento. Emblematica, in tal senso, può essere la trascrizione della lirica Storia del campo – un poemetto di 106 versi sciolti – datata 21/1/40 ma composta, come Rea chiarisce, molto tempo prima, nel 1937. La pagina del diario – numerata – porta in alto a destra l’indicazione: “21/1/40. Trascrizione ultima della poesia”. Seguono titolo dell’opera, introduzione, trascrizione e commento ai versi. Nel caso della breve nota introduttiva alla canzone Storia del Campo, fin da subito si pongono in evidenza molte delle ‘ragioni’ poetiche, di stile e di temi, caratteristiche della cifra poetica reana. Qui di seguito, il testo dell’introduzione e l’incipit della poesia:

Storia del Campo

Qui si narra e si canta delle stagioni; e la descrizione loro non è seguita con scrupolo di scienziato né con ordine di abitudine, ma pur sempre con l’ordine mio di concepire scegliendo quello che più ci piace e disperdendolo secondo un ordine umano e di canto: appunto per questo forse sono poeta.

- Paesaggio,

- grande miniera di variate erbe,

- sotto i nuovi mattini

- in cui rimbalza l’eco delle voci

- nostre, da monte a monte.

- Par che le terre si rinnovan come

- un mare s’accavalla e s’attorciglia;[14]

È questa, secondo Francesco Durante, “l’espressione più consona ai suoi mezzi”: l’esercizio certosino di scrittura di un adolescente, naturalmente portato allo “slancio lirico o elegiaco” – soprattutto nella trattazione dei temi oscillanti fra la materia d’amore e quella religiosa, in una cornice idilliaca – che “cerca soluzioni lessicali forti e seducenti, non consumate dall’uso quotidiano”; che si fa forte “di un orecchio ben allenato” – alla rima della terzina dantesca così come pure alle battute di settenari e novenari – e che già sa, con competenza, “tornire l’endecasillabo, pur nel limite di un vocabolario desueto”. Meglio si comprendono, perciò, il senso e lo stile di “quei notevolissimi hapax” rappresentati – nelle prime poesie – dai sonetti “mariani”, morali (anzi, più propriamente “moralistici”) oppure dei quadretti lirici di chiara matrice rappresentativa bucolica: i piccoli borghi in mezzo ai campi bagnati dalle acque del Sarno; i ruderi dei castelli sui monti dell’Agro; i paesaggi che, da lontano, raffigurano il mare e la sagoma dello “sterminator Vesevo”.

[Le poesie] rivelano una base antica, quasi adolescenziale: ricordi di paesi, sensazioni agresti, personaggi pressoché mitici dell’infanzia, mendicanti, mandriani, giocatori del reame campiti su sfondi locali, su paesaggi ormai scomparsi […] “Nacqui che il mondo era antico”, commenta Domenico Rea in una delle piacevoli note che accompagnano i versi. Non solo era antico, ma immaginato in una lingua oggi irrecuperabile. Nessuno si sognerebbe, attraverso un mercato del pesce, di paragonare barili di acciughe siciliane ad “armigeri in marcia alle Crociate”, oppure dei pescivendoli a “corsari turchi”.[15]

Le “piacevoli note” alle quali Giacinto Spagnoletti fa riferimento sono i commenti in prosa alle liriche della raccolta Nubi(poco tempo dopo replicati nella prima parte de L’altra faccia, volume di versi, di saggi e di racconti). Sono questi brevi testi importantissimi nell’economia del discorso critico-biografico su Domenico Rea: preziosa testimonianza autobiografica dell’autore, soprattutto per le notizie contenute sull’infanzia e sull’adolescenza; inconfutabile prova della capacità – tipicamente reana – di romanzare la sua biografia, ricavandone materiale da usare all’occorrenza; felicissima sintesi della sua cifra stilistica, nella tradizionale forma prosimetrica e nella misurata interazione tra narrazione in prosa e in versi. Nel racconto di una di queste note – posta a piè del breve componimento Il lupo – apprendiamo di uno dei primissimi tentativi letterari dello scrittore sedicenne: un “bozzetto” per un concorso letterario indetto dalla rivista “Omnibus” e valutato da Leo Longanesi:

Il lupo minacciò dall’infanzia

da questi monti a mantello

sulla valle di Nofi.

Minacciò mia madre

che andava portando figli

nella borsa a fisarmonica.

E una volta balzò dalla valigia

al posto del neo nato. (sic)

Tutte le donne gridarono

e i mandriani estrassero i coltelli.

La puerpera solo disse parole

Di dolce lamento al lupo,

che piegò la fronte

e inalberò la coda della pace.

Un giorno salì su un noce e dalle frasche scoprii la stanza della casa colonica in cui una contadina, cliente di mia madre, era sul punto di dare alla luce l’undicesimo figlio. Avevo dodici anni e il Grande Mistero Svelato mi colpì in maniera conturbante. Alcuni anni dopo, nel 1936, scrissi il bozzetto “È nato un bimbo” che inviai a un concorso letterario indetto dal settimanale Omnibus e che fu vinto dal signor Kramer. Mi giunse però una lettera di Leo Longanesi. “Ho letto il suo icastico bozzetto che purtroppo non rispondeva al tema del concorso. Mi mandi altre sue cose. Le leggerò volentieri”. Non mandai nulla.[16]

Una ‘bocciatura che però ha per Rea ben altro valore e significato: l’inizio della sua “avventura di scrittore, ahimé, del Sud”.[17] Alla stessa maniera – e sempre ispirato dallo stesso scenario idillico-campestre – Rea ricorda le sue prime poesie, andate oggi purtroppo perdute.[18] Succede nel commento alla lirica Ferragosto, testo della scrittura poetica giovanile reana[19] che, successivamente, sarebbe confluito nella già citata raccolta Nubi (e di nuovo ripresentato nella sezione in versi de L’altra faccia).

Pomo caduto per maturità:

usciva un vermicino

timido e smarrito

e si volgeva intorno

col capo gonfio in alto.

Filettino verde

Strisciò sui sassi fulvi,

s’incappucciò in un fiore

roseo e slanciato

come su un balconcino,

per veder dal riparo gli animali,

che passavan di sotto in tutta fretta.

Guardavo farfalle, grilli rane. Scoprii che avevano astuzia e che, pur vivendo sempre in allarme o come le formiche rosse e nere fra tre terribili guerre, sapevano godersi la vita. Un mio compagno, lo Squartatore, apriva e chiudeva la pancia delle rane. E la mia prima epigrafe fu un “Lamento per una rana mutilata”; prima ancora di compiangere in versi “leopardiani” l’amaro destino di un venditore di castagne.[20]

L’esordio a ‘stampa’ di Domenico Rea ha a che fare con la poesia ma non si tratta di composizioni di sua mano: il giovane Mimì – nel 1937, appena sedicenne – con lo pseudonimo di Bartolo Cristiano scrive la prefazione a In cammino…, raccolta di liriche dell’amico frate Angelo Iovino, che pure si firma con un nom de plume, Primo Novale.[21]

La lettura delle tre paginette in apertura di volume è, innanzitutto, indicativa della volontà di dichiarare il comune sentire condiviso dal poeta e dal prefatore. Comunione di intenti, di temi e di immagini ‘incorniciati’ in un altro communis locus ricorrente: la geografia di uno spazio ben definito della Campania felix – l’area che dalle pendici del Vesuvio, attraversando la valle del Sarno, giunge fino a Salerno – che successivamente Rea ri-perimetrerà nelle poesie, nei due romanzi e nei racconti, per tracciare gli ideali (e labilissimi) confini della sua Nofi.

L’autore ha sparso i suoi fiori sulla tomba dei Vati; sul tempo generatore del presente che fugge. È nato nella valle recinta della fatale resurrezione di Pompei e presso il tempio dei primi uomini che bevvero il sangue di Cristo. Crebbe sotto il cielo che nasce al di là dalla cima del Vesuvio e si sperde in altissima cupola dietro i monti che sprofondano le loro rocce, vestite di eterne primavere, nelle acque tirrene per costruire la divina costiera.[22]

Tale ‘quinta’ scenica – calata in una natura intrisa, al tempo stesso, di cultura pagana e di fede cristiana – ha fatto da sfondo alla vita dell’autore, ispirandolo nella composizione delle sue liriche. La poesia di Iovino è, infatti, vera poesia di un “poeta ammirevole” proprio perché riesce a ricreare – nella sua anima “amica del Sole e del Cielo” e illuminata dal “fuoco del genio” – ciò che vede e ciò che sente.

E il giardino della Campania gli aprì le braccia profumate, facendogli ascendere questi colli: scenari incastrati nella terra e sollevati al Cielo per dare la vertigine dell’infinito, la fede per il settimo Cielo. Il poeta fu accolto dalla melodia dell’azzurro. Oggi va a visitare il suo giardino. Per ripagarlo della carezza che gli spargeva quand’era bimbo. E, ispiratamente estatica, ci dà la sua poesia.[23]

La visione folgorante del “giardino” campano è ciò che produce l’ispirazione estatica del frate-poeta. La ‘traduzione’ in poesia scritta non lascia alcun dubbio a Rea: non possono esserci fraintendimenti, né “ibride stonature” o “macabre larve”, non ci si trova di fronte a “versi molli, flaccidi come gli uomini delle suburre”. La poesia di Iovino-Novale è, invece, poesia solare e di luce che dirada la “nuvolaglia”. È poesia che sa essere eloquente, contro il silenzio del “canto dei muti”; contro i “pseudo poeti” – quelli di una “sola parola”, quelli delle “lunghe pause” – che hanno mescolato la poesia vera con la “materia indegna”, causandone una tremenda agonia. Ma tale agonia gli offre un’opportunità, essendo essa “fine e principio”. Un nuovo inizio che il poeta, in questa raccolta, celebra partendo – anzi mettendosi “in cammino…” – dalla sua terra.

Sa che non ha fatto per niente opera nuova. Anzi sa di non essere nemmeno al principio. È canto prenatale. È questo libro un’esperienza. È la soddisfazione giovanile di vedere i propri versi scritti nei libri; come nei libri leggemmo la poesia furiosa e sublime della verità di Cristo e di Dante che hanno scavalcato, frantumandola, la montagna del tempo.[24]

Di nuovo una “materia” comune ai due giovani – il poeta e il prefatore – nella funzione esperienziale della scrittura poetica; nella condivisa esperienza di lettura di una poesia “furiosa e sublime” – le liriche degli “antichissimi trecentisti” cristiani, le prose de I Fioretti del Pecorone”, le novelle “tradotte” dal Boccaccio[25] e il “sacro poema” di Dante – e la medesima tensione verso l’altro – sempre e naturalmente mediata dalla poesia – con l’aspirazione di diventare “atomi dell’infinto purissimo”. In questo “genio ispiratissimo e nitido” il primo Domenico Rea – il poeta che non si è ancora rivelato al pubblico – si riconosce assolutamente: usando il suo stesso linguaggio nella composizione delle liriche giovanili; cantando quello stesso “giardino e i suoi pochi abitanti: bimbi e rose, uomini e autunni”.

Proprio nel tormento di questa terra egli respirerà l’aria eroica ma in subbuglio del secolo che stende le antenne e le renderà musica tragica del suo poema di domani, poema che tufferà nella brace insonne di vulcano che nella notte lancia nel cuor del Cielo il suo cuspide (sic) irato di fuoco. Lo narrerà con parole umane quanto il sangue. Parole fantastiche com’è la vita degli uomini; com’è la terra che è divina nella luminosità e nella tempesta buia. L’umanità aspetta il fuoco.[26]

Dalla lettura della breve prefazione si evince subito quanto abbia contato – in questa fase della formazione reana – la ‘lezione’ del frate francescano; soprattutto per il peso specifico che viene riconosciuto alla poesia nella tradizione letteraria italiana; e, ancora di più, per l’indiscussa prevalenza della connotazione lirico-religiosa che il giovane Mimì ritiene ‘endogena’ a qualsiasi forma di scrittura poetica.

A poco più di un anno di distanza dalle paginette introduttive al volume In Cammino, Rea ritorna a parlare di poesia: lo fa, a questa volta, nei fogli dei quaderni-diario con una sua ‘esposizione’ – la fonte dichiarata è un “sunto” tratto dall’“antologia italiana del diverso gergo poetico di Michele Martina” – specificamente dedicato alla poesia religiosa, nel mondo antico greco-latino e, soprattutto, nella cultura occidentale cristiana.

Epopea, Mitica e Religiosa,

La poesia della Religione

Le prime manifestazioni poetiche degli antichi furono religiose. Essi avevano soprattutto divinità: e nella messe, e nella folgore, e nel mare, e negli astri che seguono il loro infinito e lento cammino. Orfeo e tutti i vati Greci (sic) a queste divinità, fantastiche e poetiche, da queste divinità furono ispirati, or che questi sono venuti a noi nell’aureola della leggenda. Omero, il celebre poeta, nei suoi poemi non cantava e coronava la bella Troia degli uomini divini? Vi è un profilo di divinità che si muove. E più nella poesia latina abbiamo i Salii che lodano Marte e gli Arvali Cerere. In seguito anche valenti poeti trattano la poesia mitologica, che per loro è religione; e si possono citare insieme alle celeberrime satire, anche le poesie sacre di Orazio, dedicato (sic) a Diana, a Venere, Bacco, Mercurio, Apollo. La nostra religione, di Dio Cristo, è più spirituale. Noi non vediamo tanti dei per tanti benefici che (in) terra troviamo. Tutto è creazione del Signore, tutti gli astri son del Signore, tutte le terre e i mari. Lui è albergatore, noi gli albergati, e da noi non vuole che del bene ai simili, questa è la ricompensa che chiede. E questo Padre Spirituale Nostro, incorporeo, regnante nella sua ubiquità ovunque, ha sollevato nell’alto i cuori creati con mistica reverenza, e si vantò questo Dio le lodi più commoventi (con) le parole degli uomini più illustri e “dalla vasta orma” e di questo gli “Inni Sacri” insuperabili e vitali; di Petrarca alla Vergine e finalmente avanti è la Divina Commedia. La incomparabile opera, che non essere umano sembra possa cantare, la Divina Commedia di Dante, e valevole e forte per la sua ispirazione perfettamente religiosa, che si fonda nei dogmi della Chiesa (Paradiso, Purgatorio, Inferno) il suo fine è di amare Iddio, di dare quel piacere subito che vuole (sic).

E la Gerusalemme Liberata, il capolavoro del Tasso, non è forse ispirata a un Intento Sacro? E tante poesie e poemetti pur di stimabile valore? E la nazione inglese vanta il suo capolavoro Paradiso Perduto di Giovanni Milton che canta e ricorda un fatto dell’antico testamento, e la Massiade (sic)[27] della Germania di Klopstok (sic), non è ispirata per ispirare la gloriata gloria del Salvatore? [28]

Accanto al frate Angelo Iovino, ci sono altre due figure – entrambe ‘nocerine’ d’adozione – altrettanto determinanti nella rappresentazione del ritratto, umano e intellettuale, di Domenico Rea; in questo caso, facendo più specificatamente riferimento all’adolescenza dello scrittore e al contesto storico-geografico della Nofi di quegli anni.

Il primo è Marco Levi Bianchini. È ancora Rea a ribadire il legame di “amicizia”, in una delle sue biografie:

Divenuto amico del prof. Marco Levi Bianchini, direttore degli Ospedali Psichiatrici di Nocera Inferiore (destituito in seguito per motivi razziali[29]), allievo e grande studioso di Freud e redattore di una celebre “Rivista di Psicopatologia, Neuropsichiatria e Psicoanalisi” (Nei numeri 311-14 si può leggere un curioso ritratto neurologico di R. adolescente).[30]

A ragione Francesco Durante indica Levi Bianchini come “l’intellettuale più in vista di quel paese”; che, da medico, visitò anche il piccolo Mimì, portato a controllo dal padre assai preoccupato per le smanie del figlio di “trafficare vanamente con la penna e con i libri”. Quella con Levi Bianchini fu un’amicizia duratura che Rea ricordò spesso, sottolineando il fatto che il “Professore” fosse stato, fin da subito, uno dei suoi più convinti sostenitori; il solo che l’avesse incoraggiato “[…] a scrivere, l’unico, nel mio barbaro paese, che io avevo i calzoncini corti”.[31] Un rapporto forte che pure Levi Bianchini conferma quando – in occasione dell’uscita di Ritratto di Maggio – recensisce il volume sulle pagine della “Rivista di Psicopatologia, Neuropsichiatria e Psicoanalisi”. Il testo è importante per il ‘ritratto’ offerto del giovane scrittore, della sua storia e delle sue opere fino a Ritratto di Maggio: la comune venerazione per “Madonna Letteratura; “una profonda analisi psicologica della cerebrazione e dei psichismi di Rea” che “sapeva inconsciamente di essere già prima del tempo destinato a divenire ‘qualcuno’”; la giovanile predisposizione reana per la composizione poetica (con il dono fatto a Bianchini di alcune poesie “futuriste” andate purtroppo smarrite) e il successivo passaggio alla narrazione in prosa, per la sua definitiva consacrazione.

È stato sempre in illis temporibus un ragazzo irrequieto perché assetato di conoscere e di apprendere: di salire e non di immobilizzarsi nella banale semplicità della vita più o meno vegetativa che non di rado crea l’ignoranza, la neghittosità, ma più di tutto il malcontento ed il tedio della vita. Egli era già fin d’allora un sognatore veggente. […] Sentiva già turbinare già in sé stesso il meccanismo della evoluzione mentale precoce e girare la ruota della intelligenza e della conquista verso l’Alto ed il Duraturo, verso il “monumentum arere perennius” del buon Mecenate di letteraria memoria. Per salire in alto si era adattato a fare il tipografo compositore: per potersi acquistare libri ed imparare a conoscere le lettere e le belle arti. Lotto, sofferse e riuscì. […] Cosi, arrivato sui vent’anni il seme dello scrittore sbocciò attraverso alcune poesie “futuristiche”, due delle quali ci vennero donate ma che disgraziatamente, nella ripulitura della mia biblioteca andarono non si sa per colpa di chi, perdute. Il nostro modesto consenso e quello di altri ben più di me competenti gli giovò. Poco tempo dopo la giovane pianta era già giunta a stendere su terreno l’ombra del tronco sottile e del fresco e tenero fogliame: poco dopo, ancora e dopo nuovi e più concreti lavori e relativi consensi; sbocciavano i frutti: raccolti in “Spaccanapoli”. L’alberello era divenuto una giovane quercia.[32]

Nello stesso periodo si datano – con precisione, il 7 settembre del 1943, a poche ore dall’armistizio – il primo incontro con lo scrittore Michele Prisco; militare in licenza breve che si era recato a Nocera Inferiore per far visita alla famiglia sfollata nell’Agro sarnese dalla vicina Torre Annunziata; la frequentazione del “prof. Pasquale Lamanna, a cui era stata tolta la cattedra di italiano nei licei per motivi politici, autore di una Storia della Letteratura lodata dal Croce”.[33]

Ma – accanto al frate francescano Angelo Iovino e al professor Marco Levi Bianchini – deve necessariamente aggiungersi, negli anni della formazione di Mimì a Nofi, una terza figura: quella di Luigi Grosso.[34] Scultore (e anche pittore e incisore), d’origini piemontesi poi stabilitosi a Milano, Grosso era arrivato a Nocera – “ammanettato e tra due carabinieri”, mandato al confino per le sue idee anarchiche e antifasciste – dove era restato per cinque anni (dal 1938 al 1943). Di Grosso il giovane ‘nofiano’ diventa “amico e compagno”, eleggendolo a “suo primo maestro peripatetico”. L’influenza dello scultore è significativa, per una serie di ragioni che lo stesso Rea ricorda: “lo svecchiamento formale della mia cultura; la prima formazione morale civile; la presa di coscienza che la mia nascita plebea non era una colpa, non un incancellabile macchia”. A Grosso è riconosciuto soprattutto il merito di aver determinato, con i suoi consigli di lettura, “[…] quel necessario passaggio, sia pure in modo violento, dal vecchio al nuovo, dalla poesia del Carducci, metrica e togata, arcaica e retorica, a quella degli ermetici, anarchica e nuda. Insomma Grosso, senza mortificare la mia più genuina e, per così dire, meridionale preparazione, riuscì a sprovincializzarmi e a legarmi alle nuove, utilissime correnti intellettuali che giravano per l’Europa e che in Italia non potevano aver corso legale”.[35] Da un lato la poesia ermetica italiana (forse generazionalmente più nuova e più vicina) e dall’altro – attraverso la via del Simbolismo francese di Paul Verlaine e di Arthur Rimbaud – pure gli ‘autorevoli’ modelli contemporanei già riconosciuti come maestri in patria: Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo ed Eugenio Montale. Insieme con la poesia, la pittura sulle pagine della rivista d’arte parigina “Verve”: l’impressionismo (nelle sue tante sfumature) di Paul Cezanne, di Vincent Van Gogh, di Edouard Manet, di Henri Matisse (tramite ideale, per la scoperta dell’espressionismo dei fauves, con Amedeo Modigliani e con le opere scultoree di Medardo Rosso) e di Pierre-Auguste Renoir. Ancora, l’ascolto della musica classica e la scoperta della rivoluzione compositiva di Igor’ Fëdorovič Stravinskij.[36] Arte figurativa, musica, letteratura, impegno politico animano gli indici delle riviste periodiche che Grosso passa in lettura a Rea: il mensile “Prospettive”, fondato e diretto da Curzio Malaparte; i quindicinali “Primato” (voluto dall’allora ministro dell’Educazione Nazionale Arrigo Bottai) e “Corrente”, sotto la direzione di Ernesto Treccani, dove – accanto alla promozione delle nuove tendenze pittoriche italiane, alla critica d’arte, e alla poesia (prevalentemente in traduzione o attingendo dalle liriche degli ermetici) – l’antifascismo trova la presa di posizione più apertamente dichiarata.

[1] Il passo è tratto dall’intervista di Corrado Piancastelli a Domenico Rea, in C. Piancastelli, Domenico Rea, (collana “Il Castoro” n. 98) Firenze, La Nuova Italia, 1975, p. 3.

[2] D. Rea, Ritratto di maggio, preazione di V. Casale, Napoli, Marotta & Cafiero, 2020, p. 14.

[3] Si tratta de «Il Novo dizionario universale della lingua italiana», conosciuto anche come il “Petrocchino”, opera del lessicografo italiano Policarpo Petrocchi (1852-1902). Il vocabolario era stato pubblicato, con uscite a dispense, fra il 1884 e il 1890 dalla casa editrice milanese dei fratelli Treves.

[4] Si tratta della “Nuova grammatica italiana ordinata alla istruzione primaria superiore ed alla speciale o tecnica inferiore da Michele Melga”, pubblicato a Napoli, dalla Stamperia del Fibreno, nel 1867.

[5] Il primo brano è estratto dal testo approntato – e stampato – per la già citata monografia sull’autore curata da Corrado Piancastelli mentre del secondo brano non si è trovato riscontro di pubblicazione. Le due citazioni sono tratte dai dattiloscritti originali conservati nell’“Archivio Rea”, presso la Biblioteca d’Ateneo d’area umanistica “R. Caianiello” dell’Università degli Studi di Salerno. Si è scelto, in questo caso, di riportare le versioni con le correzioni, a penna o a matita, così come proposte dallo stesso autore. Il primo testo è datato 7-2-1974, con una nota-titolo autografa dello scrittore che recita: “Biografia e intervista per Corrado Piancastelli per la monografia di prossima pubblicazione per i tipi della Nuova Italia”; il secondo 21-6-1993, s’intitola “Biografia di Rea” con una nota in calce scritta a mano con pennarello rosso: “Cara Signora Capelluto, eccola servita. In breve, questa è la mia più probabile geografia. Con tanti cordiali saluti. Domenico Rea”. Entrambi i documenti sono integralmente consultabili sul sito https://www.liberabit.unisa.it/cris/fonds/fonds09316.

[6] Cfr. DARS, “Biografia di Rea”, consultabile online: https://www.liberabit.unisa.it/explore?bitstream_id=1638108&handle=20.500.12836/3802&provider=iiifimage&viewer=mirador. Ma in un’altra nota dattiloscritta – sempre conservata all’ ARS nel faldone “Cenni biografici Domenico Rea” – si legge: “A 19 anni s’impiegò in una tipografia. Indi, fece il correttore di bozze di stampati e dei giornaletti provinciali che si stampavano in quella tipografia”.

[7] Questo il nome italianizzato (che così compariva sulla copertina del volume dello scrittore francese Pierre de Coulevain, pubblicato per la prima volta nel 1912. Di fatto, anche il titolo originale era diverso: Au coeur de la vie (Nel cuore della vita).

[8] L’episodio è raccontato da Rea nell’intervista rilasciata a Gioacchino Forte nella nota introduttiva a Ritratti di scuola, edizione scolastica di Ritratto di maggio pubblicata dall’ Editore De Agostini nel 1989. Francesco Durante riporta il brano nella sua puntualissima “cronologia” della vita delle opere dello scrittore, nel Meridiano Opere, a cura e con un saggio introduttivo di F. Durante e con uno scritto di R. Guarini, Milano, Mondadori, 2005, p. LXIX. Appunti dattiloscritti dell’intervista di Forte sono conservati anche in DARS, 727.

[9] Cfr. quanto conservato in DARS, nel dattiloscritto – con la segnatura manoscritta – “Cenni biografici di Domenico Rea”. Tra le carte autobiografiche si citano sempre le stesse edizioni per i primi libri usati da Rea: le Operette morali di Giacomo Leopardi nella collana di letteratura dell’editore Bietti; i due volumi della Storia della Letteratura italiana di Francesco De Sanctis per le edizioni Barion, del 1936.

[10] Cfr. DARS, “Biografia” (Piancastelli) consultabile online: https://www.liberabit.unisa.it/explore?bitstream_id=256972&handle=20.500.12836/3117&provider=iiif-image&viewer=mirador. Ancora in materia di ‘furti’ di libri, Durante cita un altro episodio – raccontato, in una lettera di Rea a Roberto Cantini della Mondadori – avvenuto proprio nella biblioteca del convento francescano dove avrebbe sottratto “un libretto di pelle” (Le Operette morali di Leopardi) e per questo “Il Provinciale, pochi giorni dopo, avvertì i frati che ero un ladro e, di conseguenza, non fui più ammesso”. Ma l’esperienza conventuale non si limita al solo Iovino perché “[…] è in stretta relazione con altri due frati che contano qualcosa nella sua formazione: il padre cappellano Paolo Rosati, con la sua dedizione a favore dei bambini poveri, del quale registra un rimprovero rivolto egli per aver egli scritto una poesia in lode di Mussolini; e, altro decisivo incontro datato 7 giugno 1938, il padre Teofilo Picerno, di molto più giovane di Rosati e come Rea e Iovino preso anch’egli dalla passione e letteraria: ‘Siamo giovani entrambi, la fede ci fa amici e il pensier è coadiuvato e vuole aiutarmi,’ annota quel giorno insieme trepido e incerto, il giovane Rea che di padre Teofilo si ricorderà anche mezzo secolo dopo, ne I pensieri della notte”. In D. Rea, Opere, cit., p. LXXIV.

[11] Su questo aspetto, cfr. L. Pone, “Domenico Rea e la musica”, in V. Caputo, a cura di, Domenico Rea e il Novecento italiano, Napoli, Federico II University Press, 2023, pp. 239-250.

[12]Presso FRP sono custoditi tre quaderni manoscritti riconducibili – secondo le indicazioni di date appuntate sui fogli – agli anni a cavallo tra il 1937 (26 novembre) al 1940. Di Elpidio Ienco (1892-1959), poeta di Capodrise in provincia di Caserta, Rea copia parte del componimento Penultimo Canto; di Endre Ady (il cui nome è italianizzato in ‘Andrea’), riporta una parziale traduzione in italiano della poesia La bara sul mare morto; di Giovanni Papini copia Dio (tratto da Pane e Vino); da I Sepolcri di Foscolo, dal v. 258 fino alla fine del Carme; di Pascoli, La mia sera.

[13] Cfr QMFRP: la frase è scritta a penna sulla pagina-frontespizio del primo dei tre quaderni, senza indicazione di data.

[14] In QMFRP, 21/1/1940, p. 8.

[15] G. Spagnoletti, La letteratura italiana del nostro secolo, (vol. III), Milano, Mondadori, 1985, p. 862.

[16] Cfr. “Il lupo”, in Nubi, in D. Rea, Opere, op. cit., p. 1315.

[17] La citazione è tratta dal dattiloscritto 727 (ARS, p. 11).

[18] Oltre al “castagnaro” (titolo della poesia perduta indicato da Rea nella introduzione-intervista a Gioacchino Fiore precedentemente citata) e al “Lamento per la rana mutilata”, nelle autobiografie si cita un’altra opera smarrita: Il dramma in versi Bruto composto – da Rea poco più che decenne – per una rappresentazione teatrale scolastica.

[19] La prima versione della poesia è del 1942.

[20] Cfr. “Ferragosto”, in Nubi, in D. Rea, Opere, op. cit., p. 1311-12. Molto più dettagliato il racconto nel dattiloscritto 727 (DARS, p. 11): “[…] mi venne fatto di scrivere degli endecasillabi per un povero diavolo che vendeva le castagne sotto casa mia. A padre Angelo (Iovino, n.d.c.) la mia lirica piacque moltissimo. E allora mi buttai con tutto il corpo a scrivere una “Storia del vento” che ululava intorno alla mia casa prossima alla campagna, e un lamento per una rana crocefissa. (dall’Osvaldo Borzelli nel torrente detto “Cavaiola”. Ma queste due composizioni mi uscirono in prosa”.

[21] Sul frontespizio del volume così si legge, Primo Novale, In Cammino… Poesie, Premiato Stabilimento Tipografico Fratelli Di Giacomo, Salerno. Non compare la data di stampa (1937) che è però indicata in chiusura della raccolta.

[22] Cfr. “Prefazione al poeta”, p. 5, in DARS e consultabile online https://www.liberabit.unisa.it/cris/fonds/fonds09316

[23] Cfr. “Prefazione al poeta”, p. 5, in DARS e consultabile online https://www.liberabit.unisa.it/cris/fonds/fonds09316

[24] Cfr. “Prefazione al poeta”, p. 5-6 in DARS e consultabile online https://www.liberabit.unisa.it/cris/fonds/fonds09316

[25] Cfr. dattiloscritto n. 727 (ARS, p. 10): “A influenzarmi era stato il Boccaccio che padre Angelo mi aveva consigliato di tradurre in italiano corrente, esercizio al tempo stesso mirabolante e proficuo. È come se uno avesse studiato il latino”.

[26] Cfr., “Prefazione al poeta”, p. 6 in DARS e consultabile online https://www.liberabit.unisa.it/cris/fonds/fonds09316

[27] Si tratta del poema in esametri Der Messias (Il Messia, Messiade) di Friedrich Gottlieb Klopstock, scritto dall’autore tedesco come opera-sequel del Paradise Lost di John Milton.

[28] In QMFRP, 5/7/ 1938. In questo caso si legge anche il luogo di scrittura: Nocera Inferiore. Inoltre, a chiusura del testo, Rea indica anche la fonte dello scritto: “Sunto dall’esposizione contenuta nell’antologia italiana del diverso gergo poetico di Michele Martina”. Si tratta, con molta probabilità, dell’Antologia italiana per lo studio dei vari generi del dire, nelle scuole medie superiori (vol. II, Poesia), Torino, Società Editrice internazionale, 1926.

[29] Levi Bianchini perse, in esecuzione delle leggi razziali nel ’38, il suo incarico di direttore dell’ospedale psichiatrico “Vittorio Emanuele II” a Nocera Inferiore. Venne reintegrato con l’arrivo delle truppe alleate nel 1944.

[30] Cfr., la già citata “Prefazione” per l’edizione curata da Piancastelli e conservata in DARS, consultabile online: https://www.liberabit.unisa.it/explore?bitstream_id=256972&handle=20.500.12836/3117&provider=iiifimage&viewer=mirador.

[31] Così si esprime Rea in una lettera – datata 30 gennaio 1951 – Mario Cimadori, direttore amministrativo di Mondadori, caldeggiando la pubblicazione di libro scritto da Levi Bianchini.

[32] Levi Bianchini, Ritratto di Maggio, in “Rivista di Psicopatologia, Neuropsichiatria e Psicoanalisi” (XXI, 3 fascicoli), Napoli-Miano, Editrice Villa Russo-Casa di cure per malattie mentali e nervose, 1953, pp. 311-314.

[33] Vissuto tra il 1903 ed il 1990, Pasquale Lamanna – professore di materie letterarie al liceo “Plinio seniore” di Castellammare di Stabia, fu un cultore di Dante e della Commedia e un profondo conoscitore della letteratura italiana a lui contemporanea. Influenzato dal pensiero crociano pubblicò a 28 anni, il suo primo saggio critico sul Petrarca e, nel 1946, la «Storia della letteratura italiana» (Napoli, F.lli De Simone, 1950).

[34] Per la vita e le opere di Luigi Grosso utile può essere la consultazione di Luigi Grosso. Antologica dagli anni Trenta agli Ottanta, introduzione di Luciano Anceschi Gallarate, Comune di Gallarate, 1984. Il catalogo comprendeva anche una breve nota biografica dell’artista e contributi di Domenico Rea, Mario de Micheli, Raffaele De Grada, Franco Russoli, Vittorio Fagone e altri.

[35] Cfr. “Spaccamilano. Sei domande a Domenico Rea”, in “La Fiera letteraria” (senza indicazione del nome dell’articolista), VI, 1955.

[36] “[…] E, tuttavia, benché egli amasse in fondo tutto, dal gregoriano a Stravinsky, passando per Haydn, Mozart, Schubert, Chopin, Liszt, Schumann, Brahms, il Verdi sinfonico dei Quattro pezzi sacri, e Ravel, e Debussy – e neppure erano tralasciati i nomi rari e rarissimi che, con perizia metodica, registrava alla radio su cassette, quali Lalo, Reger, Satie, Sibelius, Grieg… – era chiaro che la sua predilezione andava a quei moderni che, poche generazioni avanti la sua, gli avevano affastellato la mente di immagini sonore”. L. Pone, “Domenico Rea e la musica”, in V. Caputo, a cura di, Domenico Rea e il Novecento italiano, op. cit., p. 240.