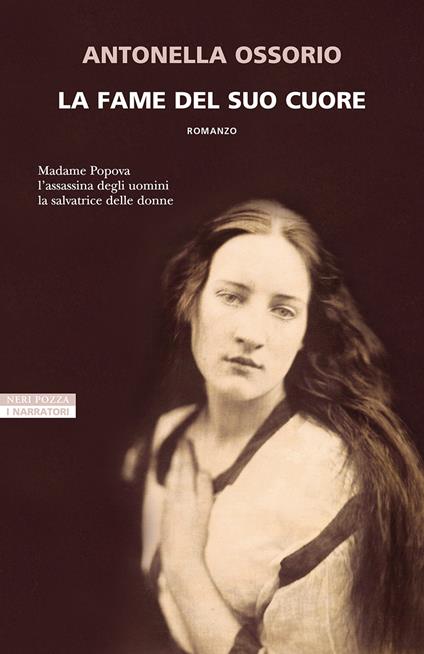

S’allontana da Napoli e dal mare (scenari privilegiati dei tre precedenti romanzi, La mammana, la cura dell’acqua salatae I bambini del maestrale) Antonella Ossorio nel suo ultimo libro, La fame del suo cuore (pubblicato da Neri Pozza nella collana “I narratori”). Ma, ancora una volta, il tempo storico è quello del secolo scorso; e se all’acqua di mare si sostituisce quella ‘dolce’ del fiume Volga è, però, di nuovo una donna la protagonista della vicenda raccontata dalla Ososrio. Si tratta della russa Alexe Katherina Popova, meglio conosciuta come Madame Popova (un cognome forse non suo che, nella Russia dello Zar, si assegnava “ai cadaveri non identificati e ai trovatelli”), ricordata – questo si legge nell’epigrafe-sottotitolo in copertina – per essere stata l’“assassina degli uomini, la salvatrice delle donne”.

Le poche cronache sul suo conto la registrano, infatti, come la “giustiziera di Samara” che, tra il 1879 e il 1909, avrebbe ucciso più di trecento uomini con l’arsenico. Omicidi su commissione compiuti “in buona fede” – così lei stessa dichiarò durante il processo che la condannò a morte per fucilazione – su commissione di donne vittime di vessazioni e soprusi da parte di mariti, parenti maschi, uomini naturalmente portati alla violenza nei confronti della loro “proprietà” femminile. E fu proprio una di queste richiedenti aiuto che – pentitasi per la richiesta fatta ad Alexe (“colei che protegge e che difende”) di uccidere il marito – la denunciò, mettendo così fine alla catena di esecuzioni (con l’arsenico mischiato all’alcol che Popova donava agli ignari condannati, sortendo un effetto letale immediato e che destava pochi sospetti).

A questo personaggio femminile – di cui non resta alcuna registrazione di nome nei verbali processuali – Antonella Ossorio dà il compito di raccontare la sua ‘verosimile’ storia. La voce della narrazione diventa quella della giovane moglie Nadežda, accompagnata ne libro da tante altre figure di donne immaginarie: la nonna paterna Ljuba che la cresce (avendo perso prestissimo la madre Anja); Irina, la vecchia pazza del suo villaggio natale il cui fantasma, sul letto di morte, l’ammonisce a ricordare sempre che “il male non giustifica altro male”; l’amica, “più che sorella”, Sonja; la piccola figlia Elena (vittima, alla stregua della madre, delle violenze domestiche del padre Pavel); e, naturalmente, la fiction che si aggiunge alla figura storica di Madame Popova.

Tra realtà e immaginazione, Ossorio intreccia magnificamente le due vite: e, perciò, racconta di come Popova aveva “salvato” tante “sorelle” dando loro un nuovo nome e una nuova possibilità di esistenza, anche offrendo loro un lavoro (la manifattura dei lapti, i tipici calzari dei contadini) e il conforto di una parola amica; di come aveva insegnato a Nadežda e alla figlia a scrivere, una opportunità per diventare libere con “le storie tirate fuori dai libri”; di quello che la stessa assassina aveva dovuto subire – insieme con la sorella più piccola – dal padre orco e da un suo losco compare; della scelta della sua triste “missione”, seguendo sempre le regole del “cavallo cosacco”: “avere il ventre di una formica per sopportare la fame; il pelo lungo per non patire il freddo; il piede largo per marciare sulla palude; l’occhio teso per udire la voce del nemico”. “È un fatto accertato”, scrive Antonella Ossorio nella nota che chiude il volume, “che, a dispetto di ogni logica, Madame Popova nutrì fino all’ultimo respiro la convinzione d’essere innocente. Fu appunto da un ragionamento estemporaneo su quanto talvolta possa rivelarsi labile il confine tra bene e male che nacque il mio desiderio di narrare questa vicenda”. Dichiarando la coincidenza tra la “personale visione” della donna narrante e la sua, Ossorio sottolinea, infine, che questo romanzo non intende in alcun modo essere un “resoconto fedele degli eventi, ma un tentativo di rendere conforme al vero finanche vicende e personaggi di fantasia”.