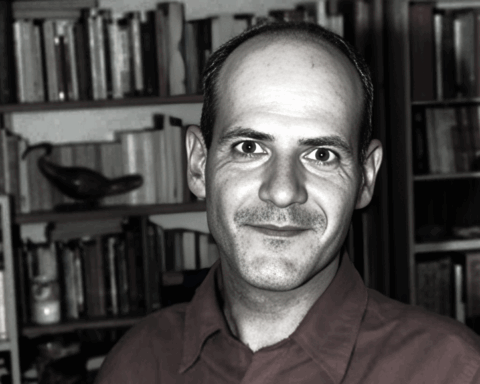

Tradurre è come passare dalla dama agli scacchi: «Il territorio è uguale, ma cambiano le regole». Con questa suggestiva analogia, Valerio Magrelli, poeta, traduttore e saggista, ha esplorato la complessità della traduzione letteraria. In risposta a una domanda del professore Vincenzo Salerno, richiama il paradosso della traduzione: un gioco che si svolge nello stesso spazio, con elementi simili, ma dinamiche diverse. “Poeta-traduttore è una giusta etichetta?”: Salerno, direttore dei Centri di Ricerca Alfonso Gatto e Domenico Rea, solleva un interrogativo di straordinaria rilevanza moderna, parallelo a quello affrontato da Vittorio Sermonti, che si fece interprete dell’Iliade.

«Sto spostando me stesso – Magrelli restituisce al pubblico salernitano di Palazzo D’Avossa l’essenza del suo fare -, c’è chi prova a riprodurre l’isometria e la rima, ma io sto spostando me stesso». Un atto di trasmigrazione. Vi sono luoghi in cui la parola poetica trova un’eco naturale, ed è in uno di questi contesti che Filippo Trotta, nella sua veste di presidente della Fondazione Alfonso Gatto, ha offerto l’occasione per addentrarsi nella fitta trama del pensiero magrelliano, tra riflessioni sulla traduzione, poesia come esercizio di occultamento e rivelazione e capacità di amuletizzare gli oggetti.

Trasumanar

per verba

E qui risuona un’eco dantesca: “Trasumanar per verba’’, superare i limiti umani attraverso le parole, come Dante suggerisce nel Paradiso. La traduzione è impossibile ma necessaria, afferma il poeta romano, perché senza di essa non conosceremmo Omero, né potremmo sfiorare l’anima di un’opera in altra lingua.

Ma se la traduzione è un esercizio di trasumanare, allora la poesia è un esperimento. Un tentativo, un’esperienza isolata, una variazione sul tema del possibile.

Ma se la traduzione è un esercizio di trasumanare, allora la poesia è un esperimento. Un tentativo, un’esperienza isolata, una variazione sul tema del possibile.

Ma la poesia nella sua essenza è un atto di rivelazione o di occultamento? Magrelli scrive per svelare, o per celare?

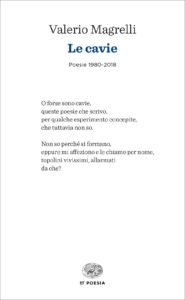

Il poeta chiarisce il dubbio: «Non è immediata la risposta. Lì per lì verrebbe da dire che scrivo per svelare, ma ho scritto poesie per affermare che lo scopo è velare. Ogni poesia è isolata dal resto per me, infatti la raccolta completa si chiama Le cavie, in cui ogni poesia è esperimento, e prova a ottenere le cose nella maniera più diversa».

I perimetri

della poesia

La scrittura poetica, nel suo atto primigenio, sembra sorgere da un territorio di incertezza, un perimetro in cui la parola si fa esplorazione e non certezza. Ci si potrebbe chiedere se Valerio Magrelli abbia mai sperimentato il silenzio della pagina bianca. Ma, forse, è proprio in quel vuoto apparente che la poesia rivela la sua natura più autentica: un’indagine che si costruisce passo dopo passo, senza la pretesa di un disegno già compiuto.

Magrelli stesso lo chiarisce con un’affermazione che pare un ammonimento contro la sovra-interpretazione dell’atto creativo: si sbaglia a pensare che il poeta abbia sempre l’idea di un quadro finito. L’atto della scrittura poetica si dispiega in un movimento che procede a tastoni, quasi per tentativi. Il poeta, dunque, è un esploratore che avanza nel buio della lingua, affidandosi all’intuizione più che alla progettualità. Un verso conduce al successivo, e poi al successivo ancora, ma il sesto, il settimo, l’ultimo – se di ultimo si può parlare – rimangono ignoti finché non si rivelano da sé.

In questa visione, il fare poetico si configura come un’arte dell’abbandono e della scoperta. Lontano dalle rigidità della prosa e dalle strutture imposte dalla comunicazione ordinaria, il poeta naviga a vista, affidandosi a un’oscura necessità interiore. Ecco allora che la scrittura diventa, per Magrelli, una forma di resistenza al tempo, un atto che rallenta, smonta, ridefinisce. Non da escludere echi di autori italiani recenti, quali Milo De Angelis, nella sua indagine sul legame inscindibile tra linguaggio e corporeità, e Andrea Zanzotto, nella riflessione stratificata sulla lingua e sul paesaggio interiore. Tuttavia, Magrelli non si limita a raccogliere queste suggestioni, ma le trasfigura in una voce poetica di rara originalità, in cui si fondono rigore filosofico, sottile ironia e un’acuminata capacità di interrogare il reale. La sua scrittura si fa così luogo di una continua reinvenzione del rapporto tra il pensiero e le cose, tra il visibile e l’invisibile, sino a conferire alla parola una densità enigmatica.

Oggetti?

No, feticci

Un altro nodo fondamentale della sua poetica è la capacità di restituire agli oggetti una vita autonoma, trasformandoli in amuleti della memoria e del senso. In ciò si avvicina a Montale, che nelle sue liriche ha trasfigurato oggetti quotidiani in feticci dell’esistenza. Magrelli accosta la poesia non a Erode, ma all’imballatore, colui che trasporta casse come il poeta sposta le parole:

“Anch’io faccio cambiare casa / alle parole, alle parole / che non sono mie, / e metto mano a ciò / che non conosco senza capire / cosa sto spostando. / Sto spostando me stesso.”

Ma in un’epoca dominata dalla sintesi, come può la poesia preservare lo statuto di lentezza?

Magrelli risponde anche alle nuove esigenze «Penso che questa rapidità – io non sto sui social, ma vivo e-mail e messaggi che grandinano durante il giorno – solleciti in realtà il momento del rallentamento. Come quando alterniamo un cibo a un altro, dopo un po’ si vuole staccare e leggere qualcosa. Un grandissimo studioso linguista, Šklovskij, della scuola di Praga, definisce la poesia ‘parola frenata’. Questo rallentamento è indispensabile e io credo che consista in un percorso parallelo a quello della vita convulsa quotidiana».

Insoddisfatti

del mondo

Consapevole della frenesia della modernità, in cui gli stimoli incessanti ci trascinano in un vortice di immagini e parole effimere, Magrelli si fa artefice di un tempo dilatato, restituendo alla parola il suo respiro.

«L’insoddisfazione che abbiamo del nostro mondo è altissima — sospira — subiamo disumanità e pressione. Scrivo in poesia affinché la realtà sia un rallentamento dell’espressione».

“Nella collana bianca c’è un solo libro giallo. Perché questa eccezione?” nota il professor Salerno.

«Nella prima parte del libro c’è una polemica contro i commissari. La seconda parte, invece, è poesia civile, in cui mi scaglio contro la mala giustizia, con il Coro sulla legalità e false etimologie. Lo scrittore alla fine si appassiona ai legami tra le parole, come in un gioco».

Ma questa ironia si mescola a un’urgenza civile, una tensione etica che permea anche la sua scrittura più ludica. Ecco che la parola si fa materia viva, sostanza che interagisce con il mondo, opponendosi alla sua disumanizzazione. Non a caso, Magrelli ha dichiarato di percepire l’atto di riempire un modulo burocratico come una forma di molestia – a cui risponde con il solo strumento possibile: la poesia.

Valerio Magrelli non traduce né scrive per adorare ceneri, ma per tenere vivo il fuoco delle parole. E se la traduzione è un atto di trasumanare, la poesia è il tentativo di accendere, in un tempo che accelera, la resistenza del senso.